科研成果

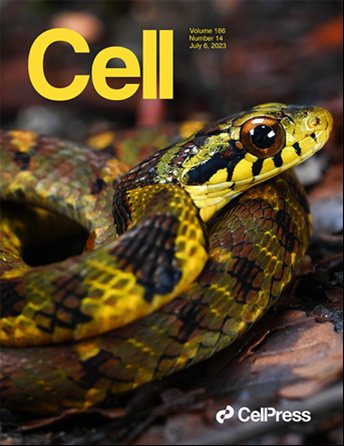

1. 揭示蛇类起源与表型演化的遗传机制 (Peng et al.,2023,Cell)

|

|

研究率先启动了全球尺度下的蛇类大规模组学研究,构建了蛇类最有力的系统基因组学框架。基于大规模蛇类基因组,同时结合转录组、细胞实验以及基因编辑小鼠等技术手段,系统解析蛇类四肢缺失、脊柱延长、肺不对称发育、多感官演化等系列特殊复杂性状的演化遗传机制。研究成果以封面论文形式发表于《Cell》。

研究得到Science杂志News栏目的长篇报道,认为该工作将对蛇类和脊椎动物研究领域产生革命性影响:“ will undoubtedly have a transformative impact on snake and vertebrate biology”。

2. 揭示西藏温泉蛇高原极端环境适应的遗传机制 (Li et al.,2018,PNAS;Yan et al.,2022,The Innovation )

|

|

西藏温泉蛇为我国特有种,分布于青藏高原海拔3500米以上的地区。研究发现其基因组中与缺氧应答和DNA损伤修复相关基因存在特有变异,有助于对高原强紫外和低氧环境的适应;TRPA1的特有氨基酸变异导致该离子通道更高的热诱导开放性和热敏感性,有利于其更好找到热源。

团队关于温泉蛇的系列研究成果受到Science杂志News栏目报道,采访的蛇类研究领域专家学者对该系列研究成果给予了积极评价。

3. 揭示黑蹼树蛙森林环境适应的遗传机制 (Wu et al.,2022,PNAS)

|

以云南西双版纳地区的“飞蛙”——黑蹼树蛙为研究对象,揭示了与攀爬和滑翔行为相关的树栖适应性表型的潜在遗传机制。研究为人类认识动物有趣行为提供了新视角,对动物特殊功能的仿生研究及人类并指症等相关疾病的防治具有重要基础科学价值。研究成果以封面论文形式发表于《PNAS》。 |

4. 揭示绿瘦蛇体色多态性的分子机制 (Tang et al.,2023,Genome Biology)

|

不同体色的绿瘦蛇在皮肤结构上存在差异,SMARCE1中的氨基酸突变是这种差异的关键原因。斑马鱼敲降实验表明,SMARCE1可能通过控制色素细胞发育,决定了绿瘦蛇体色多态性。研究成果被评为Featured Article。 |

|

毒蛇咬伤造成全球每年500万人受伤,10万余人死亡,是世界公共卫生难题。蛇毒成分复杂且多样,根据毒理性质,可将其划分为神经毒、血循毒和混合毒三大类。蛇毒主要由蛋白和多肽构成,约占干重的90%以上,是重要的天然产物,具有极高的药用开发价值。 |

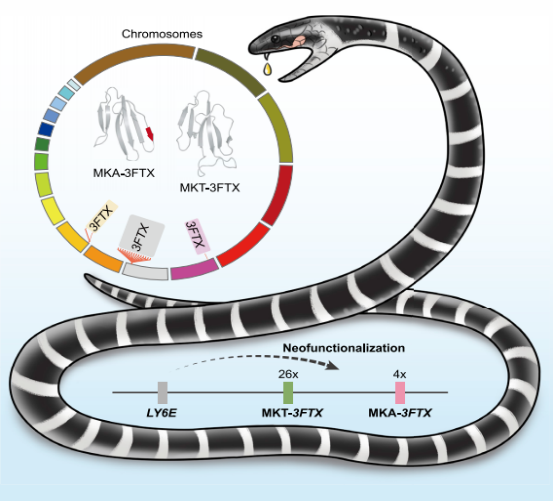

1.揭示蛇毒素基因家族演化 (Zhang et al.,2022,Cell Reports)

|

银环蛇是眼镜蛇科环蛇属剧毒蛇类,在我国长江以南地区和南亚多国广泛分布,其毒液具有强烈神经毒性。研究基于银环蛇染色体水平的参考基因组,同时结合多组织转录组,明确了银环蛇神经毒的核心毒素基因集,发现三指毒基因(3FTX)是由其侧翼祖先基因经过新功能化产生的,其中,一个亚家族在眼镜蛇科内部发生大量复制分化,其产物是主要的毒素效应物。研究阐明了神经毒素三指毒基因的起源与演化,发现了银环蛇三指毒新亚家族。该成果为蛇毒演化和结构功能研究提供了宝贵数据资源,被The Scientist 等媒体报道,评价该工作为开发有效的抗蛇毒血清和候选药物奠定了基础。 |

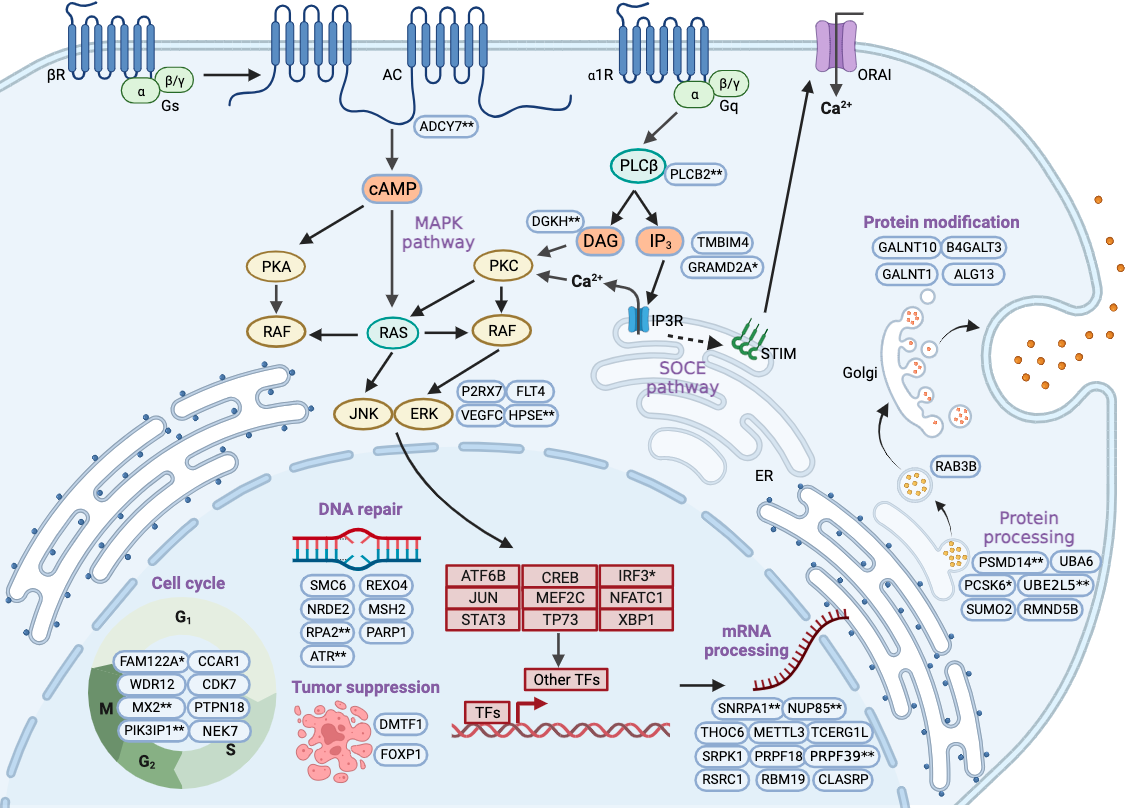

2. 毒素合成调控机制 (Nature Communications,revised)

|

蛇毒合成机制复杂,受到转录、表观以及翻译等水平的调控,且存在细胞类型特异性,是蛇毒多样性形成的重要因素。 结合基因组、全转录组、翻译组和表观组等多组学技术,解析了银环蛇神经毒素合成过程中的关键转录因子、非编码RNA调控网络和mRNA甲基化修饰调控机制,从转录、转录后到翻译等水平系统阐明不同类型毒素的合成调控机制,为构建高效的人工蛇毒表达体系提供科学支撑,助力新一代抗蛇毒药物的研发。 |

3. 蛇毒的开发与利用

在前期研究基础上,团队未来将聚焦蛇毒等重要遗传资源的挖掘和运用,基于蛋白质纯化、噬菌体展示库、细胞毒理实验等技术,鉴定并合成蛇毒中关键的生物活性成分,推动新型抗蛇毒血清及衍生药物的研发。

团队将持续围绕多种类型的蛇毒,从蛇毒成分组成、毒素基因表达与调控、毒性毒理实验、活性功能研究等多维度揭示蛇毒的起源与进化、开发与利用,推进从基础科学到应用基础科学的发展,更好地服务国家重大战略需求。

1. 揭示隐存物种多样性

团队基于长期的野外科学考察,完成属级分类厘定10项,种组分类厘定3项,变更6个物种的分类关系,提升1亚种至种级;发表新属2个,新种12个;发表省级新记录种4个。

2. 推动了生物多样性保护

团队负责人先后出版专著《中国生物多样性红色名录 脊椎动物 第三卷 爬行动物》(副主编)及《世界后棱蛇》,为生物多样性保护贡献力量。

3.揭示了”印度-欧亚“和”欧亚-北美“等板块生物多样性格局演变成因 (Li et al.,2016,Nature Communications;Jiang et al.,2019,National Science Review)

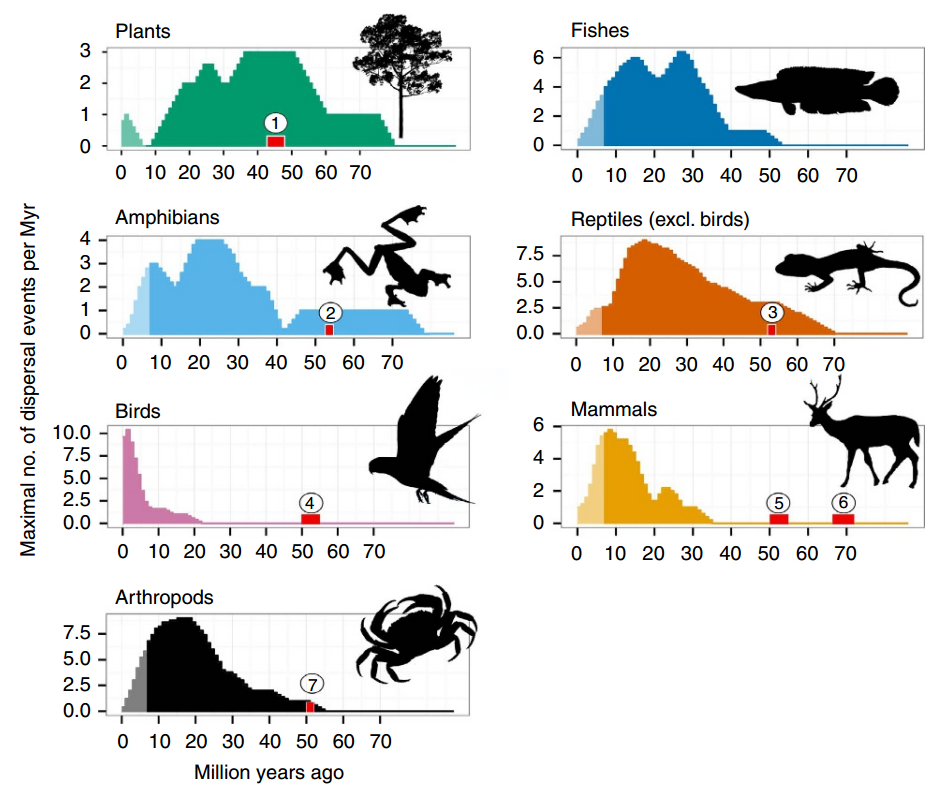

研究基于时间矫正的分子系统发育关系和DEC模拟的地理分布格局,整合了欧亚大陆、印度次大陆与北美大陆的多类群数据,解析了欧亚大陆与印度次大陆、北美大陆之间的生物交流变化动态,揭示欧亚大陆和北美大陆之间存在长时间不对称的生物交换规律。

4. 野外工作及科普宣传

团队基于长期的野外工作经验,致力于推动生物多样性与大尺度生物地理格局研究,促进科技创新与科学普及的协同发展。