成都生物所龙海团队在小麦产量相关性状解析研究中获新进展

来源:生物资源利用中心

作者:龙海

时间:2025-07-14

小麦(Triticum aestivum L.)是重要的粮食作物之一,为全球约35%的人口提供了主要的能量摄入和蛋白质来源。我国是小麦生产和消费大国,不断提高小麦单产和总产,对于确保充足的粮食供给,保障国家粮食安全具有重要意义。

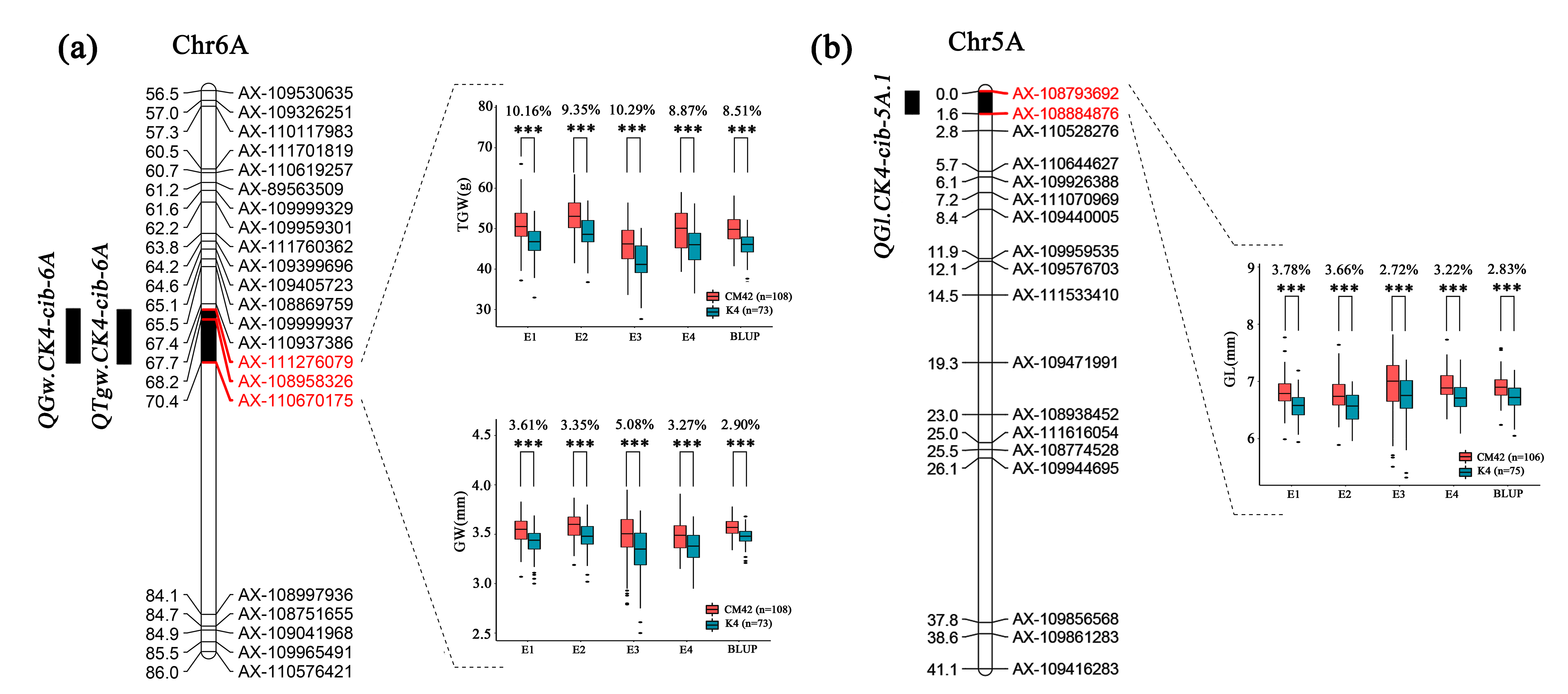

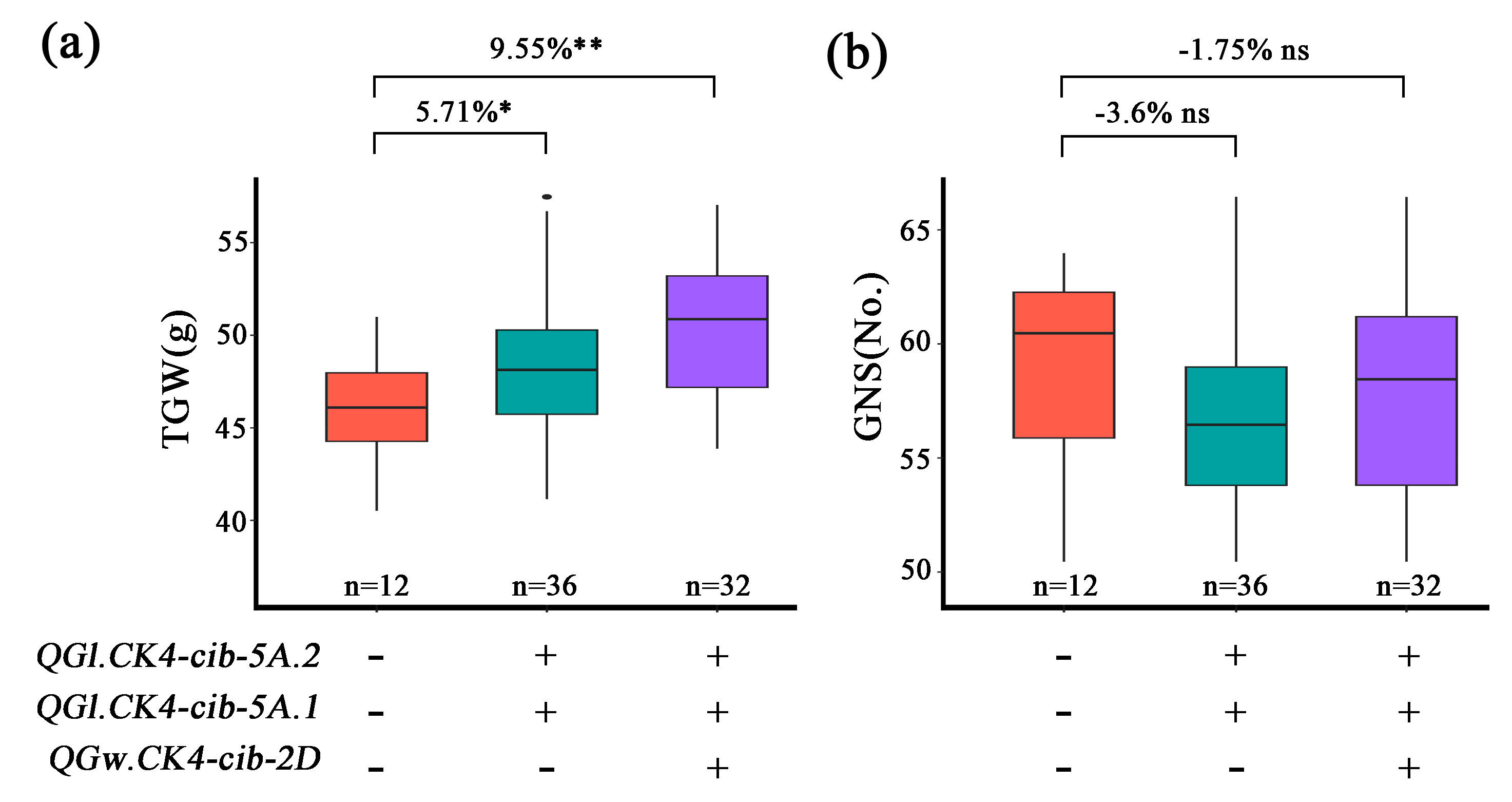

粒重主要由粒长、粒宽和粒厚决定,是小麦产量的重要组成部分。为了解析小麦粒重和粒型形成的遗传基础,中国科学院成都生物研究所龙海团队利用川麦42和科成麦4号构建的双单倍体群体,结合小麦55K SNP芯片构建的高密度遗传连锁图谱和多年多点的表型精准鉴定,共鉴定到7个稳定控制粒重和粒型的数量性状位点(QTL)。其中,QTgw/Gw.CK4-cib-6A和QGl.CK4-cib-5A.1为主效QTL,解释了超过10%的表型变异,且在不同遗传群体中得到验证。效应分析结果显示,QGw.CK4-cib-2D、QGl.CK4-cib-5A.1和QGl.CK4-cib-5A.2显著增加粒重的同时不影响穗粒数。三者优势等位基因的聚合增加粒重9.55%,不降低穗粒数,可能是高产小麦育种中具有应用潜力的优良分子模块。此外,结合基因表达、序列分析和功能注释初步预测了QGl.CK4-cib-5A.1的关键候选基因,为其后续的基因克隆奠定了理论基础。上述研究结果以“Genetic identification and characterization of quantitative trait loci for wheat grain size‑related traits independent of grain number per spike”为题发表在农林科学Top期刊Theoretical and Applied Genetics上。中国科学院成都生物研究所李涛特别研究助理为论文第一作者,邓光兵副研究员和龙海研究员为共同通讯作者。

图1、川麦42、科成麦4号以及群体中部分代表系的籽粒形态

图2、川麦42/科成麦4号双单倍体群体中鉴定到的主效QTL及主效QTL对相应性状的影响

图3、聚合QGw.CK4-cib-2D、QGl.CK4-cib-5A.1和QGl.CK4-cib-5A.2对粒重和穗粒数的遗传效应

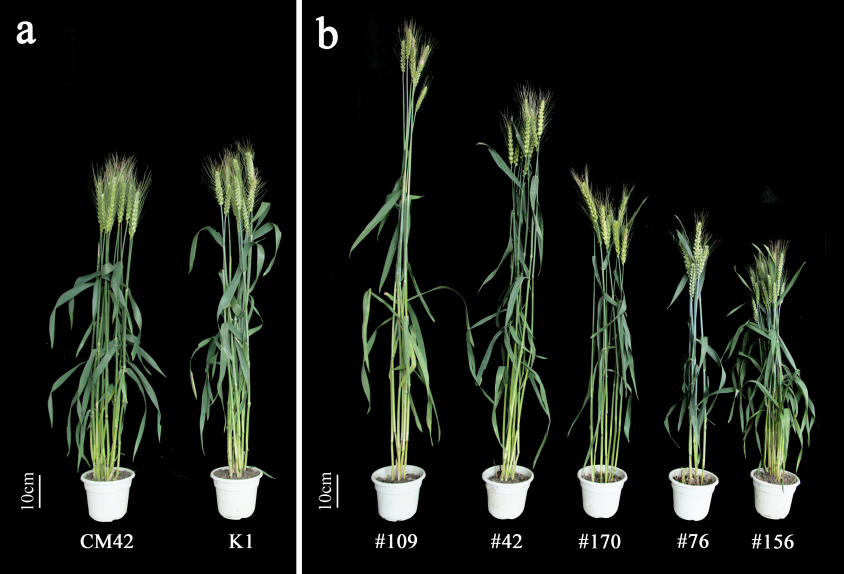

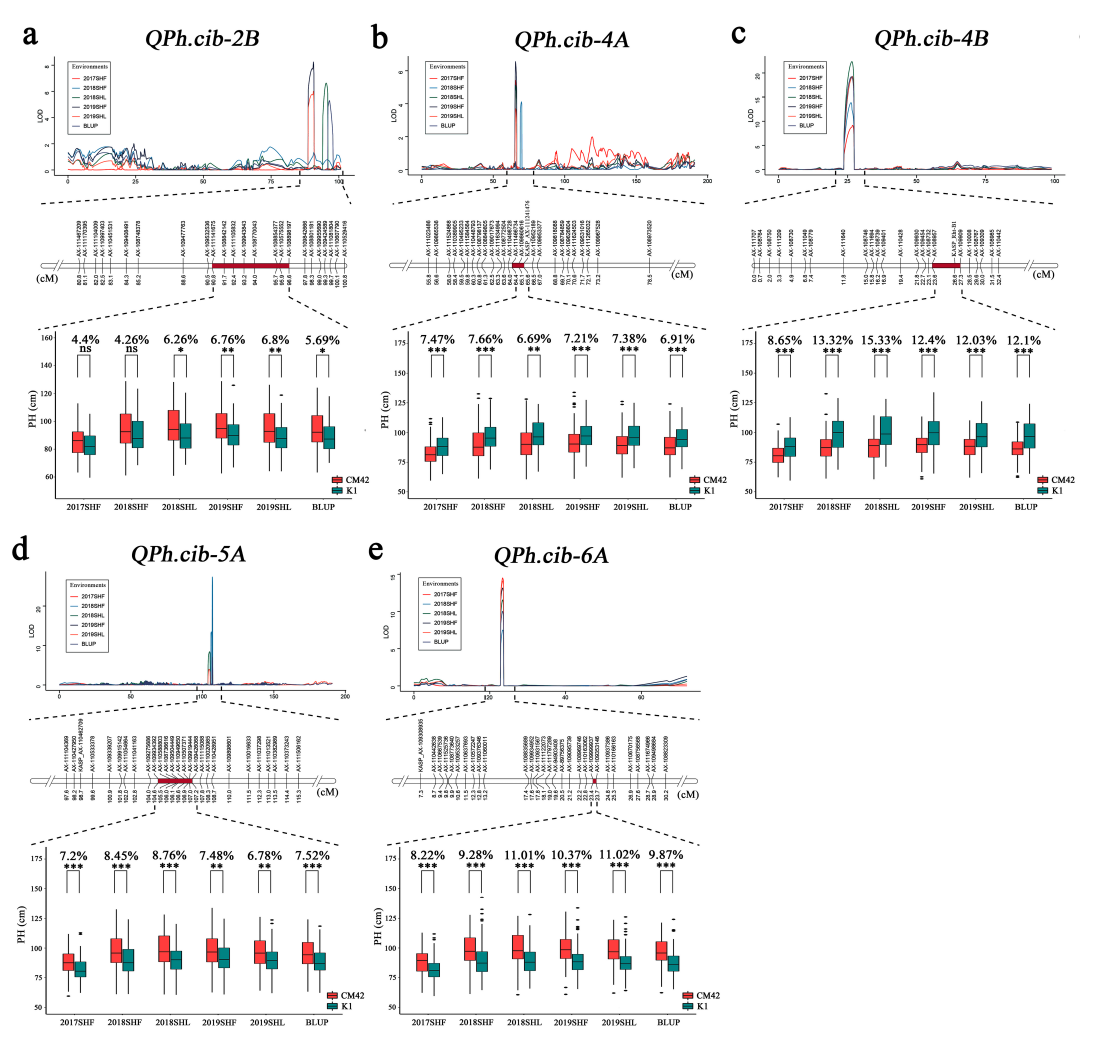

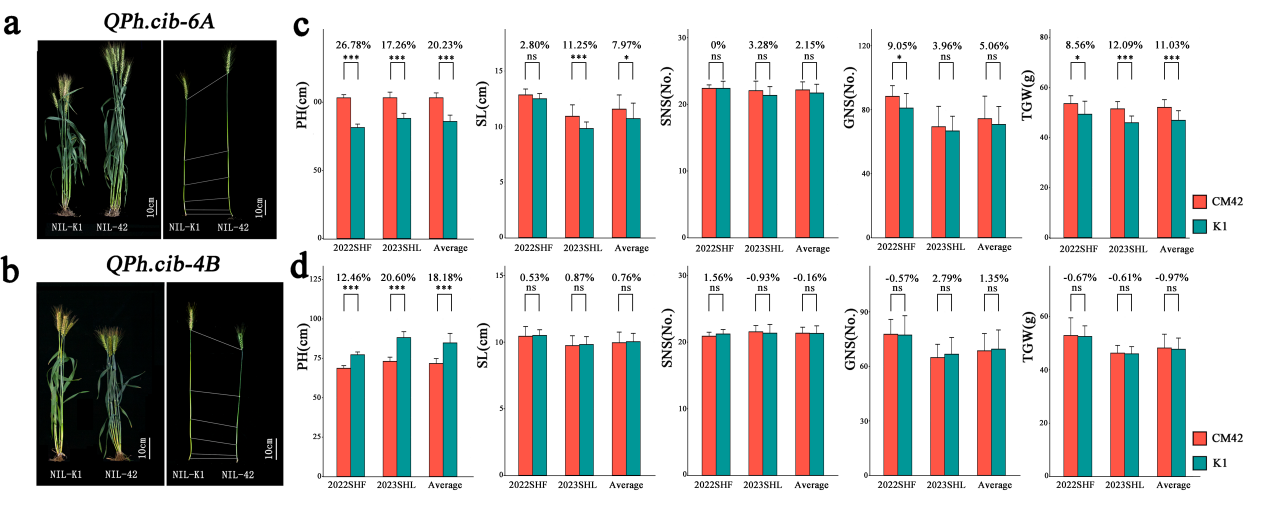

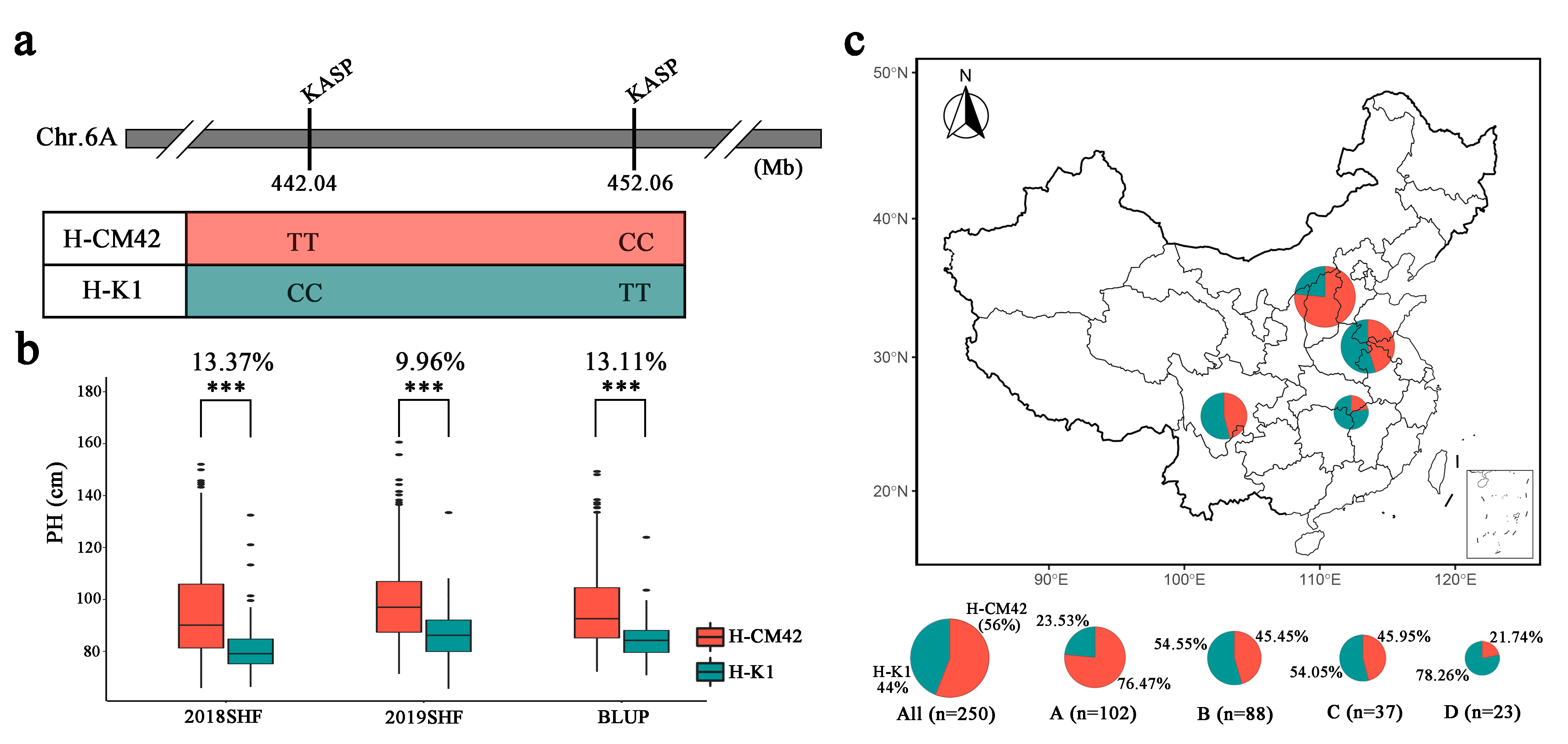

株高作为株型的关键性状,是生物量积累的体现,在决定小麦产量方面起着关键作用。中国科学院成都生物研究所龙海团队在川麦42和科成麦1号构建的双单倍群体中鉴定到5个稳定的株高QTL,其中QPh.cib-4B和QPh.cib-6A为主效QTL,且在不同遗传背景的群体中得到验证。通过比较前人的研究报道发现,QPh.cib-4B为“绿色革命”基因Rht-B1,其中科成麦1号携带Rht-B1i等位基因,川麦42携带Rht-B1b等位基因,而QPh.cib-6A可能为新的株高主效QTL。通过多代回交结合分子标记追踪目的基因组区域,构建主效QTL的近等基因系。近等基因系中,QPh.cib-6A能多效性地增加株高、粒重和穗长,而不影响穗粒数和每穗小穗数,而QPh.cib-4B仅对株高具有显著影响。单倍型分析结果显示,QPh.cib-6A的优异单倍型在中国小麦品种中的频率相对较低。同时,结合近等基因系中的转录组测序,序列比对以及基因的功能注释,初步预测了QPh.cib-6A的关键候选基因,为其后续的基因克隆奠定理论基础。上述研究结果以“Identification and development of KASP markers for genetic loci controlling plant height in bread wheat and evaluation their effects using near isogenic lines”为题发表在植物学Top期刊BMC Plant Biology上。中国科学院成都生物研究所李涛特别研究助理为论文第一作者,邓光兵副研究员为通讯作者。

图4、川麦42、科成麦1号以及群体中部分代表系的植株形态

图5、川麦42/科成麦1号双单倍体群体中鉴定到的株高稳定QTL以及它们对株高的遗传效应

图6、主效株高QTL,QPh.cib-6A和QPh.cib-4B,在近等基因系中对产量相关性状的遗传效应

图7、QPh.cib-6A在我国不同麦区小麦品种中的单倍型分析

四川省农科院作物研究所杨武云研究员、李俊研究员和刘泽厚副研究员参与其中工作。上述研究得到了得到国家重点研发计划(2024YFD1201200)、国家自然科学基金(32301790,32272125)、四川省自然科学基金 (2023NSFSC1169,2023NSFSC1169)、国家产业技术体系四川省创新团队、中国科学院特别研究助理资助项目、中国博士后科学基金(2022M713075)等项目的资助。

原文链接1:https://link.springer.com/article/10.1007/s00122-025-04912-0

原文链接2:https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-025-06820-3