成都生物所舒丹团队在伊枯草菌素A对食品腐败酵母抑杀机理研究中获得进展

来源:生物资源利用中心

作者:李哲敏

时间:2025-07-07

食品腐败酵母(food spoilage yeasts,FSY)引发的果蔬采后腐烂及品质劣变是全球农业与食品工业面临的重要难题。过去,化学保鲜剂一直是主要的控制方法,但它们存在潜在的安全隐患。随着消费者对更安全替代品的需求不断增长,天然保鲜剂,如抗真菌脂肽化合物伊枯草菌素A(Iturin A,IA),因其高效和低毒而备受关注。

前期大量研究已证明IA在抑杀丝状真菌方面的功效,但关于其对酵母菌的抑杀机理,尤其是对导致农产品和加工食品变质的FSY抑杀机理,研究有限。这一理论基础的不足,限制了利用IA控制FSY和进一步将IA应用于食品贮藏保鲜领域。

为解决这一问题,中国科学院成都生物研究所舒丹团队的李哲敏助理研究员与西南民族大学毕秀芳副教授团队合作,取得了重要进展。

研究团队选取酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)、克鲁维毕赤酵母(Pichia kluyveri)、汉逊德巴利酵母(Debaryomyces hansenii)和费比恩塞伯林德纳氏酵母(Cyberlindnera fabianii)等4种典型FSY,通过抑菌圈实验、最小抑菌浓度(MIC)测定、最小杀菌浓度(MFC)测定和细胞生长抑制实验发现:IA对4种酵母均表现出显著抑制效果。

表1 IA 对不同FSY的MIC值和MFC值

|

测试菌株 |

MIC(g/L) |

MFC(g/L) |

|

S. cerevisiae |

0.03 |

0.06 |

|

P. kluyveri |

0.06 |

0.125 |

|

D. hansenii |

0.125 |

0.50 |

|

C. fabianii |

0.125 |

0.25 |

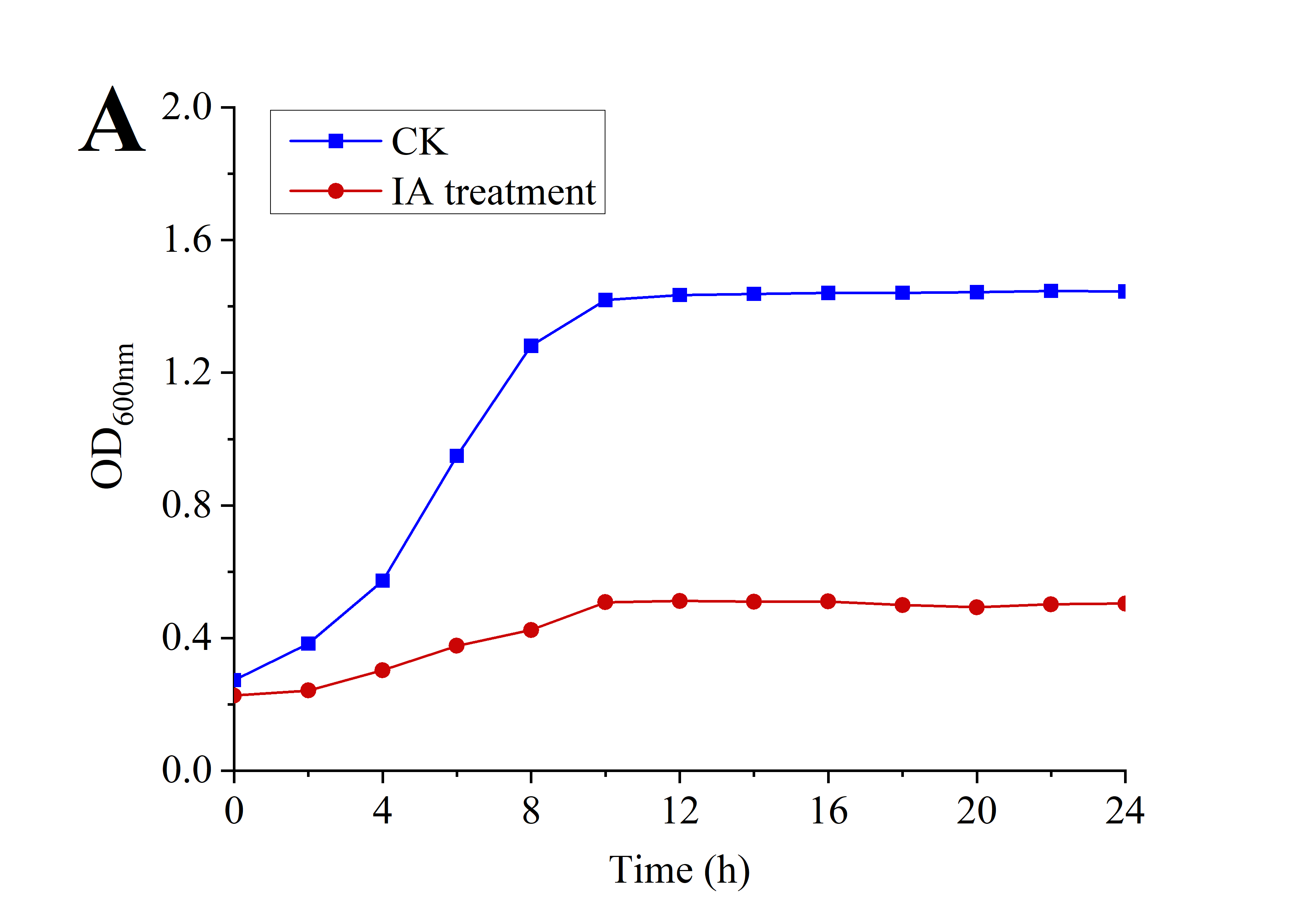

图1. MIC浓度IA对发酵液中S. cerevisiae细胞浓度及活细胞密度的影响

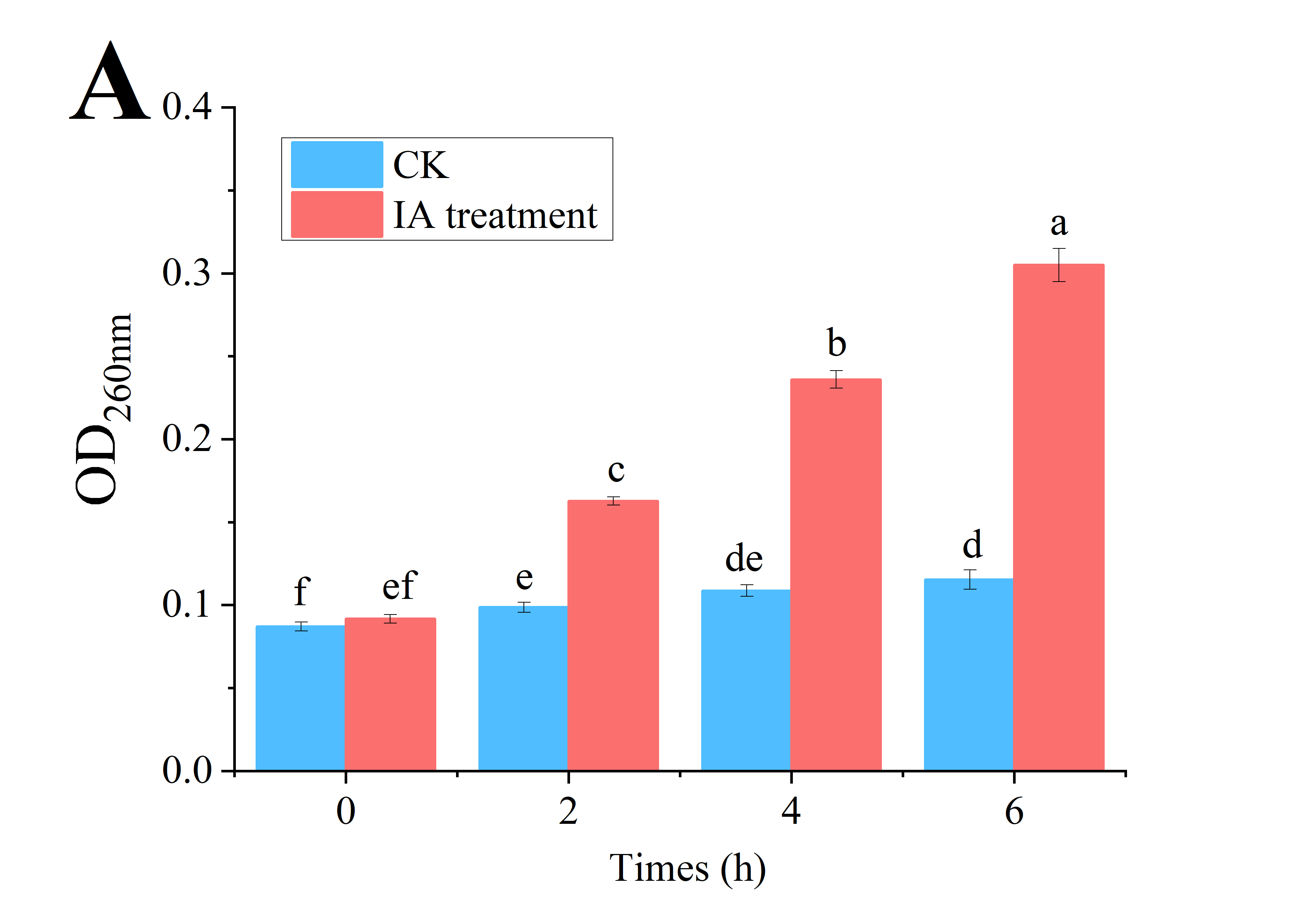

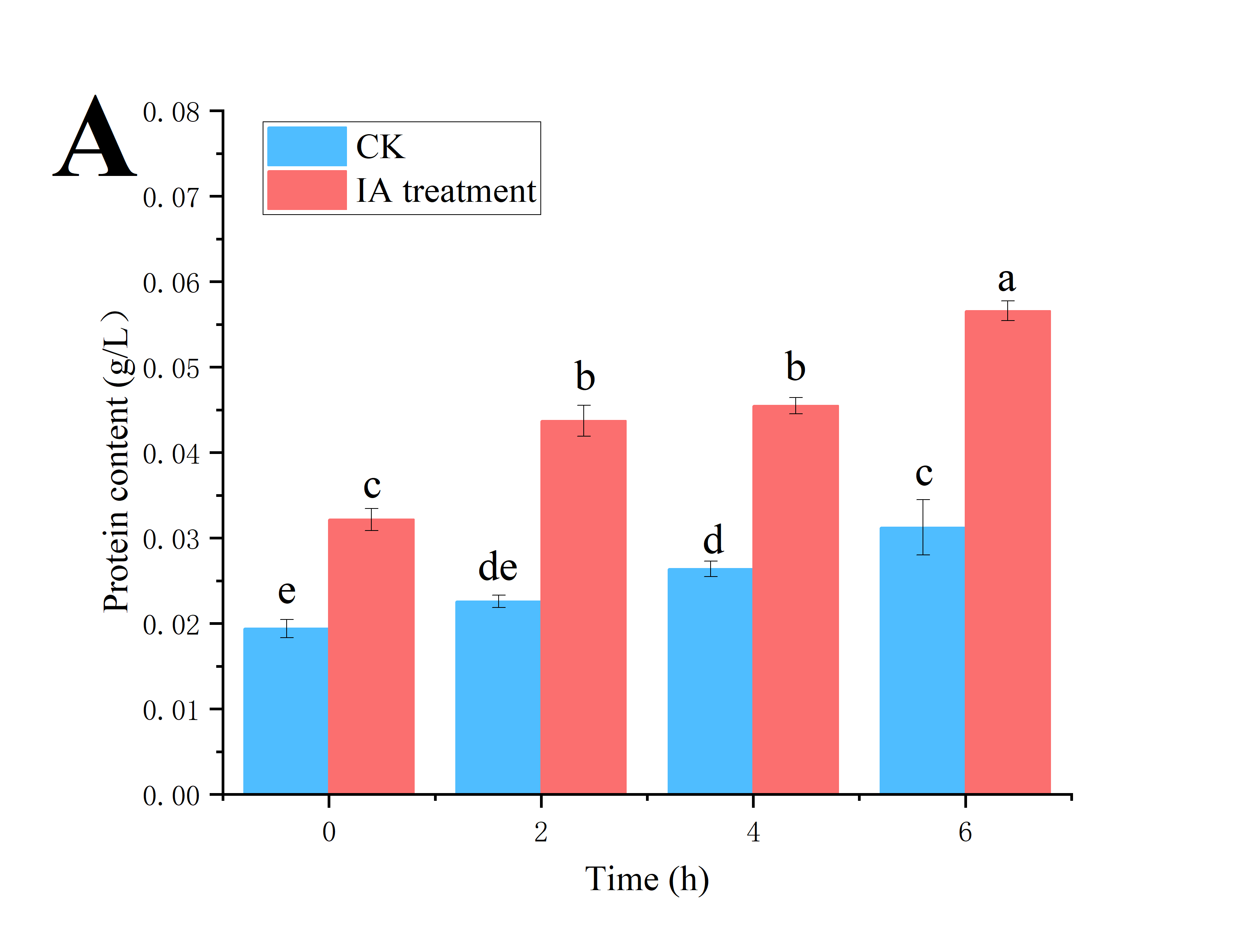

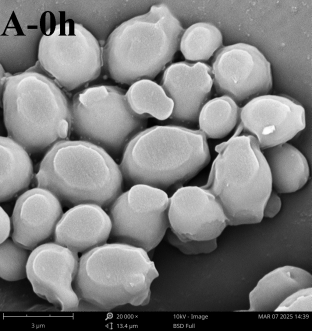

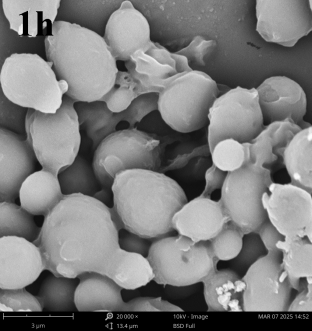

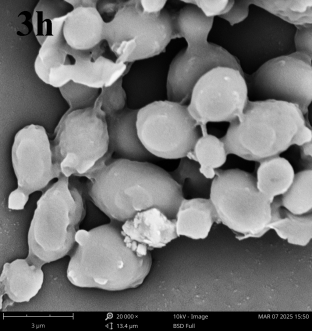

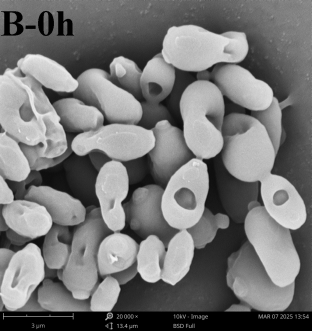

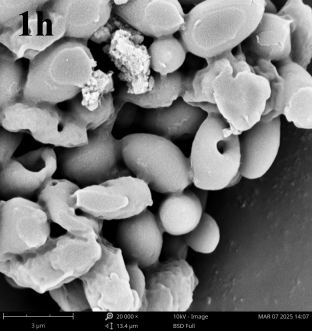

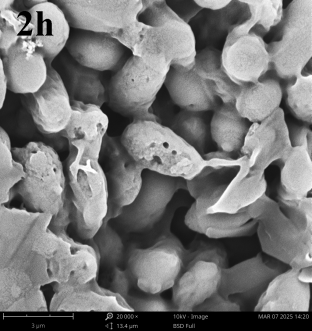

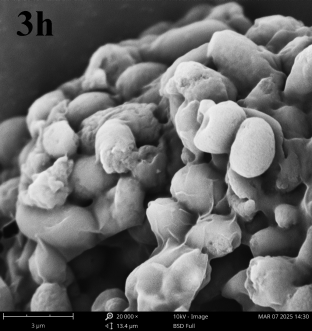

进一步研究发现,IA可以通过破坏酵母细胞膜完整性,导致核酸和蛋白质泄漏。细胞显微形态研究显示,经IA处理后,酵母细胞出现表面凹陷、皱缩及穿孔等典型损伤形态,进一步证实IA对酵母细胞膜细胞壁的直接破坏作用。

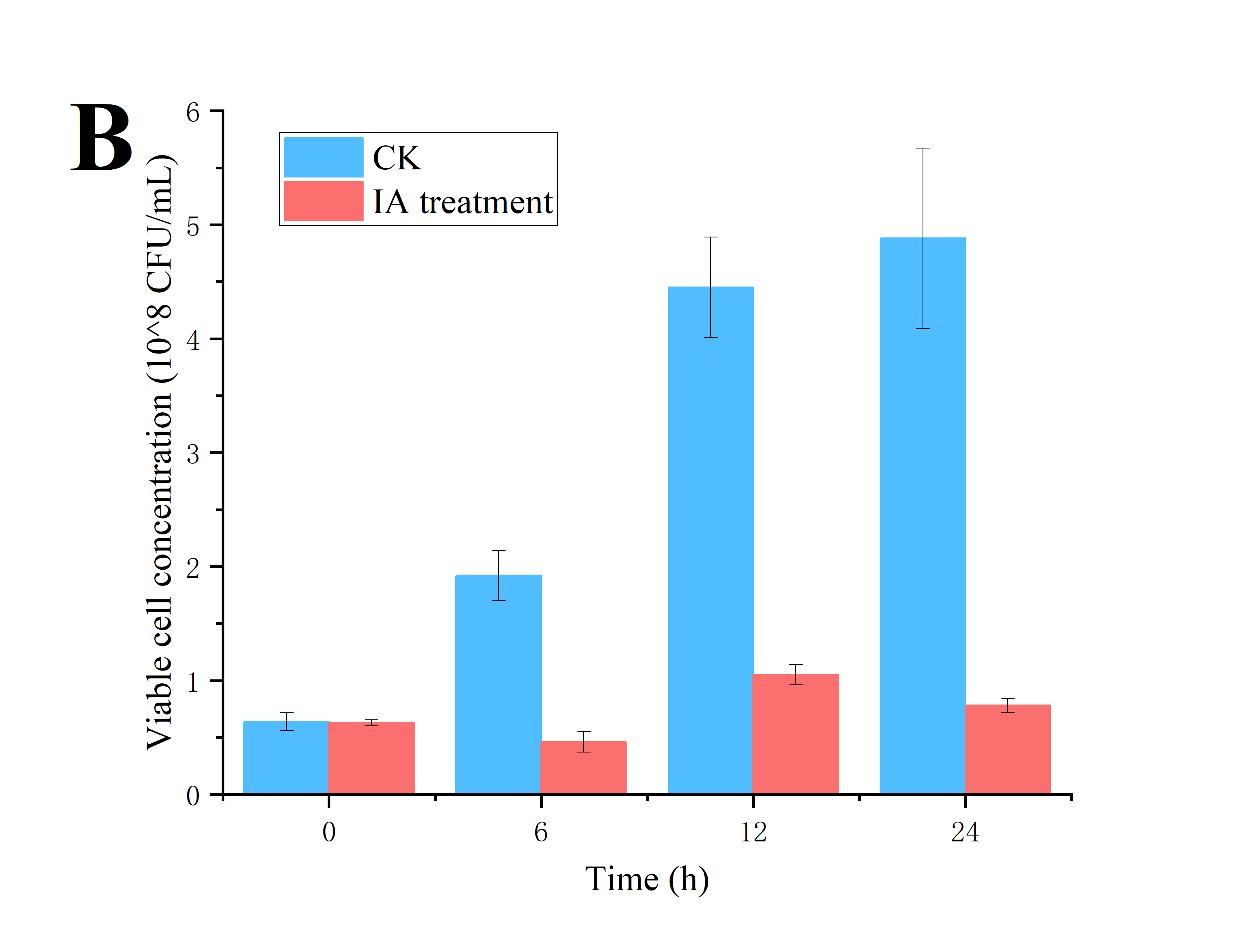

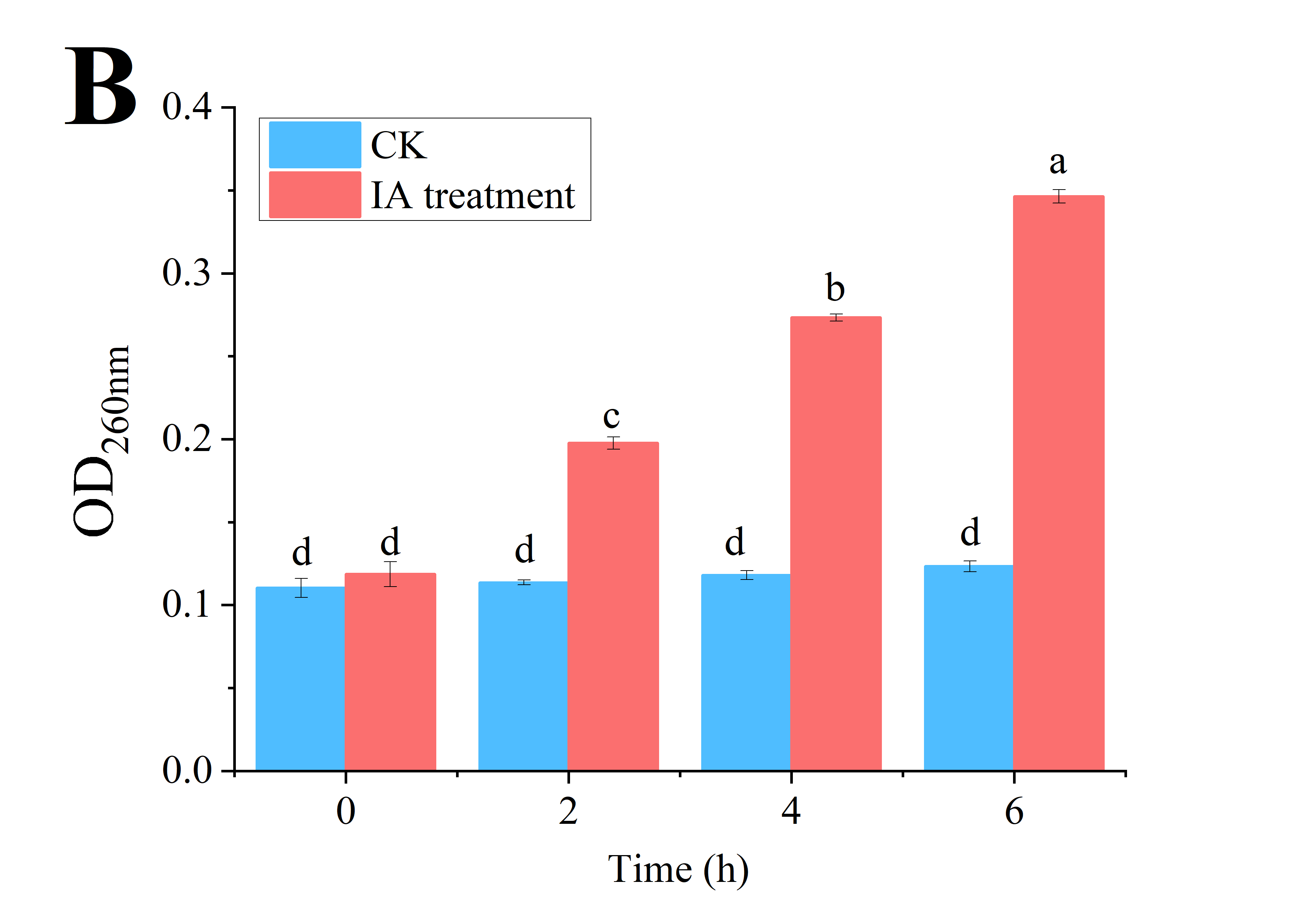

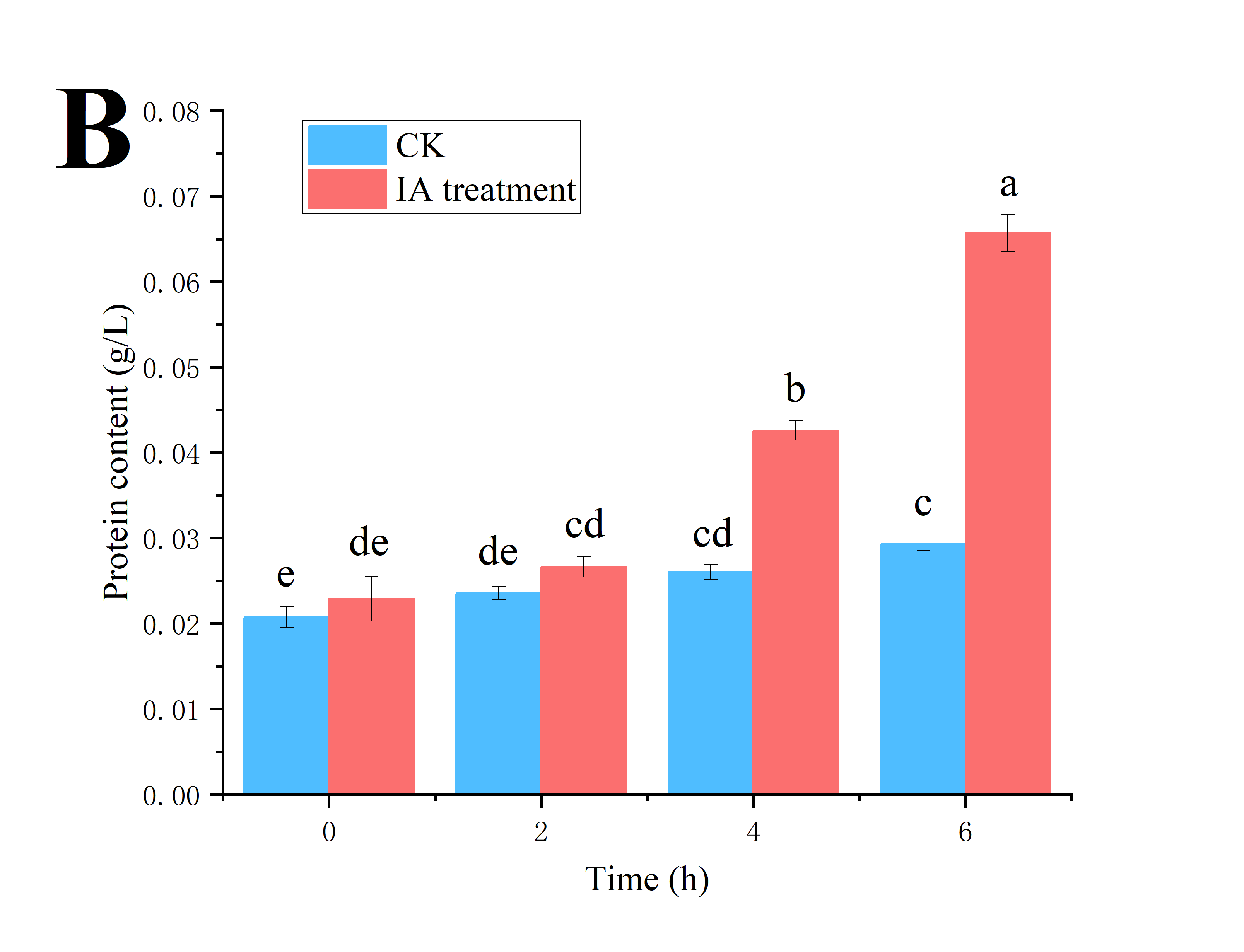

图2. MIC浓度IA不同时间处理,对S. cerevisiae细胞(A),P. kluyveri细胞(B)中核酸和蛋白质渗出量的影响

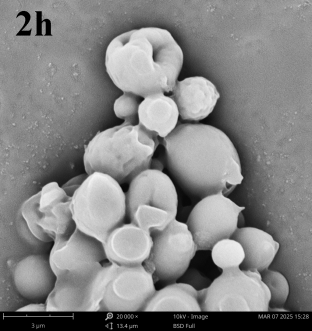

图3. 2×MIC浓度IA不同时间处理对S. cerevisiae(A)和P. kluyveri(B)细胞形态的影响

为深入探究IA对酵母菌的抑杀机理,团队采用非靶向代谢组学技术,对IA处理后的S. cerevisiae细胞进行分析,结果提示IA通过多途径多机制影响酵母细胞:

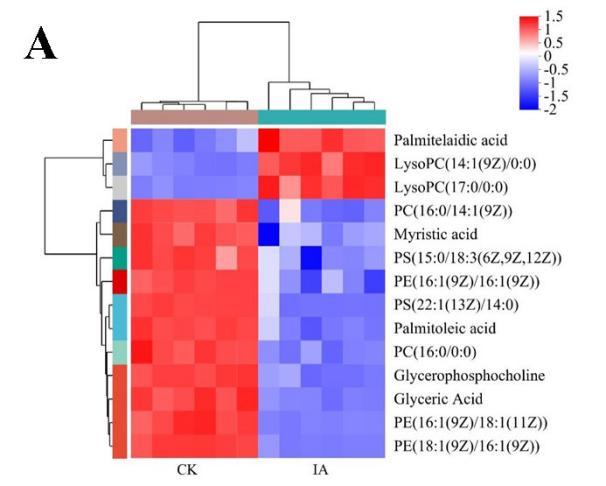

IA处理可引起S. cerevisiae细胞膜紊乱:经IA处理后,酵母细胞中磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰胆碱(PC)等膜磷脂含量显著降低,如棕榈油酸等脂肪酸含量也出现明显下滑,可能导致细胞膜流动性和稳定性失衡。离子通道调节剂3',5'-环鸟苷单磷酸含量的显著提高,也导致离子通道活性和跨细胞膜的离子转运功能的失衡。

IA处理可使S. cerevisiae细胞壁合成受阻:IA抑制细胞壁中糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定分子的合成,可导致细胞壁的结构和功能受损。

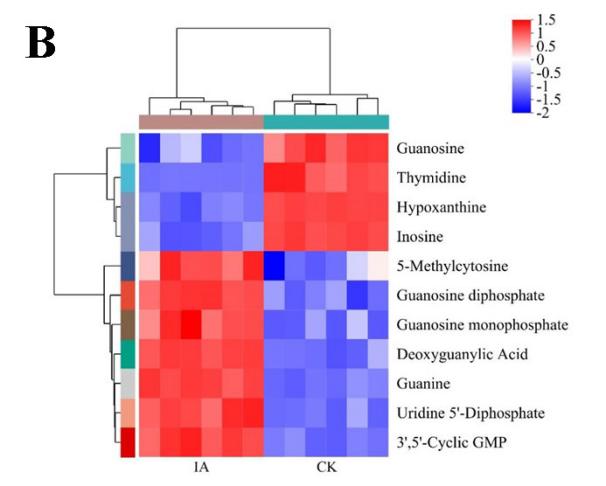

IA处理损伤S. cerevisiae细胞的DNA:经IA处理后,可检测到胞外核酸物质显著增加;且经IA处理后的细胞中,次黄嘌呤、鸟苷等水平显著下降,提示酵母DNA受损并激活了嘌呤补救合成途径;细胞中5-甲基胞嘧啶水平升高,提示DNA受损,诱导染色体稳定性提升的甲基化机制被激活。

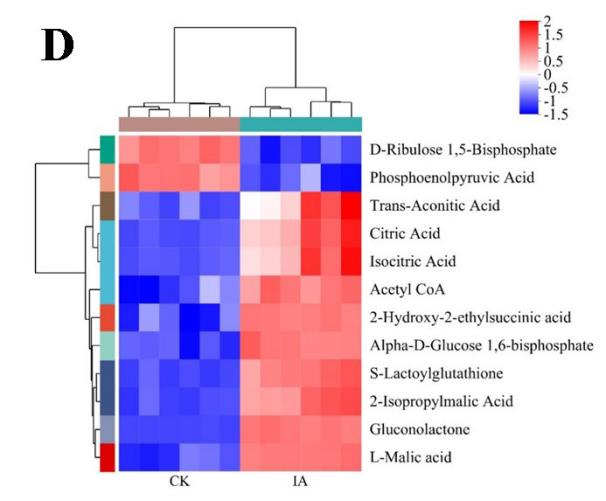

IA处理诱导S. cerevisiae细胞代谢重编程修复损伤:经IA处理后,S. cerevisiae细胞出现显著的损伤修复相关能量代谢重编程,如细胞通过增强三羧酸循环以增加能量产生,并通过提高尿苷二磷酸等化合物的水平来支持细胞壁和DNA修复等。

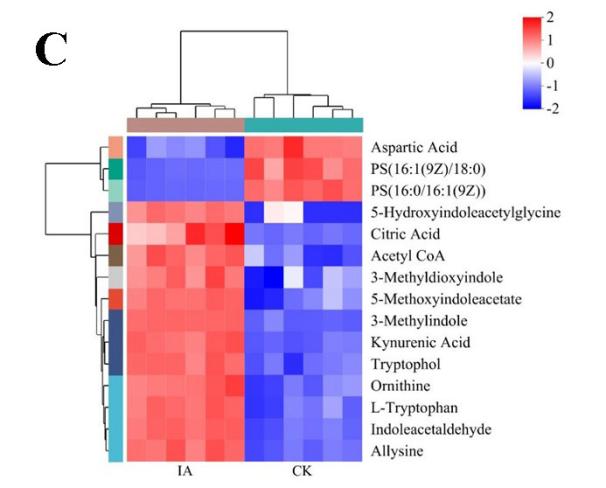

图4. S. cerevisiae受MFC浓度IA处理前后差异代谢物的聚类热图。A:脂质代谢;B:核苷酸代谢;C:氨基酸代谢;D:碳水化合物代谢。

本研究首次系统解析了IA对FSY的多靶点作用模式,为开发以抗真菌脂肽化合物IA为基础的绿色生物保鲜技术提供了关键理论支撑。此前,团队已证实IA与壳聚糖复合制剂在葡萄、芒果采后保鲜中的应用价值,而本次发现进一步支持了IA在食品防腐领域的广谱适用性。

相关研究成果以“Inhibitory effect and mechanism of lipopeptide Iturin A on food spoilage yeasts”为题,发表在农林科学Top期刊Food Bioscience上。中国科学院成都生物研究所微生物源农药与制剂研发创新团队助理研究员李哲敏为论文的第一/通讯作者,西南民族大学毕秀芳副教授,成都生物所谭红研究员,闫志英研究员,舒丹副研究员,罗笛助理研究员,杨杰实验师,西华大学硕士生谢馨瑶等人也参与了相关研究。相关研究得到了四川省自然科学基金(2022NSFSC1634),中国科学院成都生物研究所重点部署项目(QYJC2024-3)和四川省科技计划项目(2022JDTD0027)等项目的资金支持。