成都生物所徐波团队在蔷薇属整合物种分类研究中取得进展

来源:生物多样性保护中心

作者:高云东

时间:2025-04-28

Figure 1. Rosa sericea in the field (Langkazi, Xizang; photo by Gao Yundong)

一直以来,形态学研究是分类学的基础及可操作的直接手段,具有重要的作用。但是形态学的使用往往具有较大的主观性、缺乏统计学研究等问题,也使得过度依赖单一形态学特征的分类学研究受到质疑。同时,由于基于形态学的分类研究无法解决形态趋同的平行进化(parallel evolution)、表型可塑性(phenotypic plasticity)造成的种内形态变异及生态因素驱动的变异(如生态型)等问题,进一步限制了经典分类学的进步。

因此,近年来学界提出整合分类学方法,一方面对形态数据采用无差别使用、引入多个体形态特征统计学分析等方法提高形态数据的可靠性,另一方面尽量多的采用多个来源的数据,如基因组学、生态位差异等进一步加强物种界限识别的准确性。相对传统的经典分类依据单一形态特征的分类学方法,整合分类学具有明显的优势,尤其是在处理分类困难、长期具有争议的类群上。

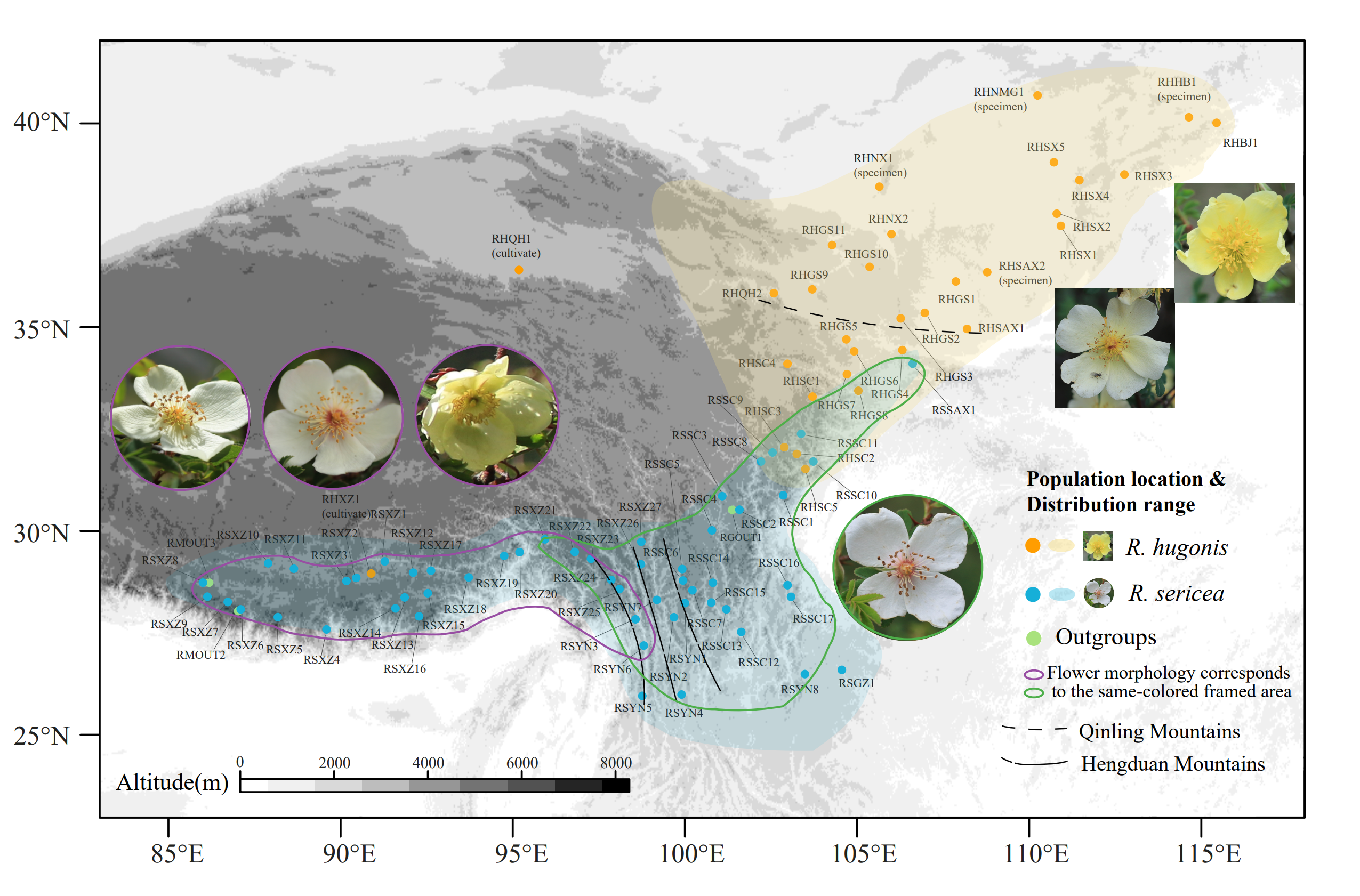

Figure 2.Population sampling locations and distribution ranges for Rosa sericea and Rosa hugonis.

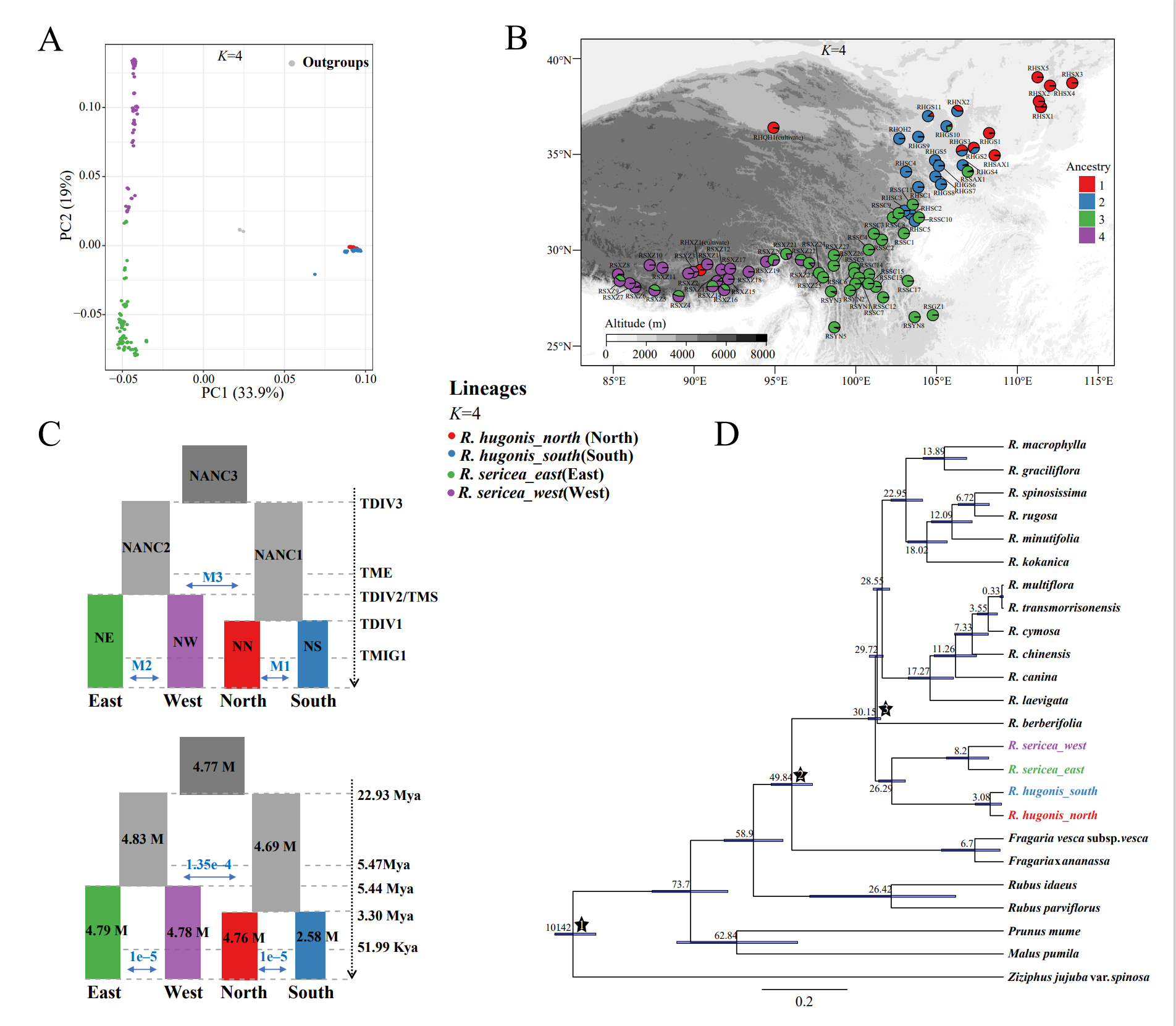

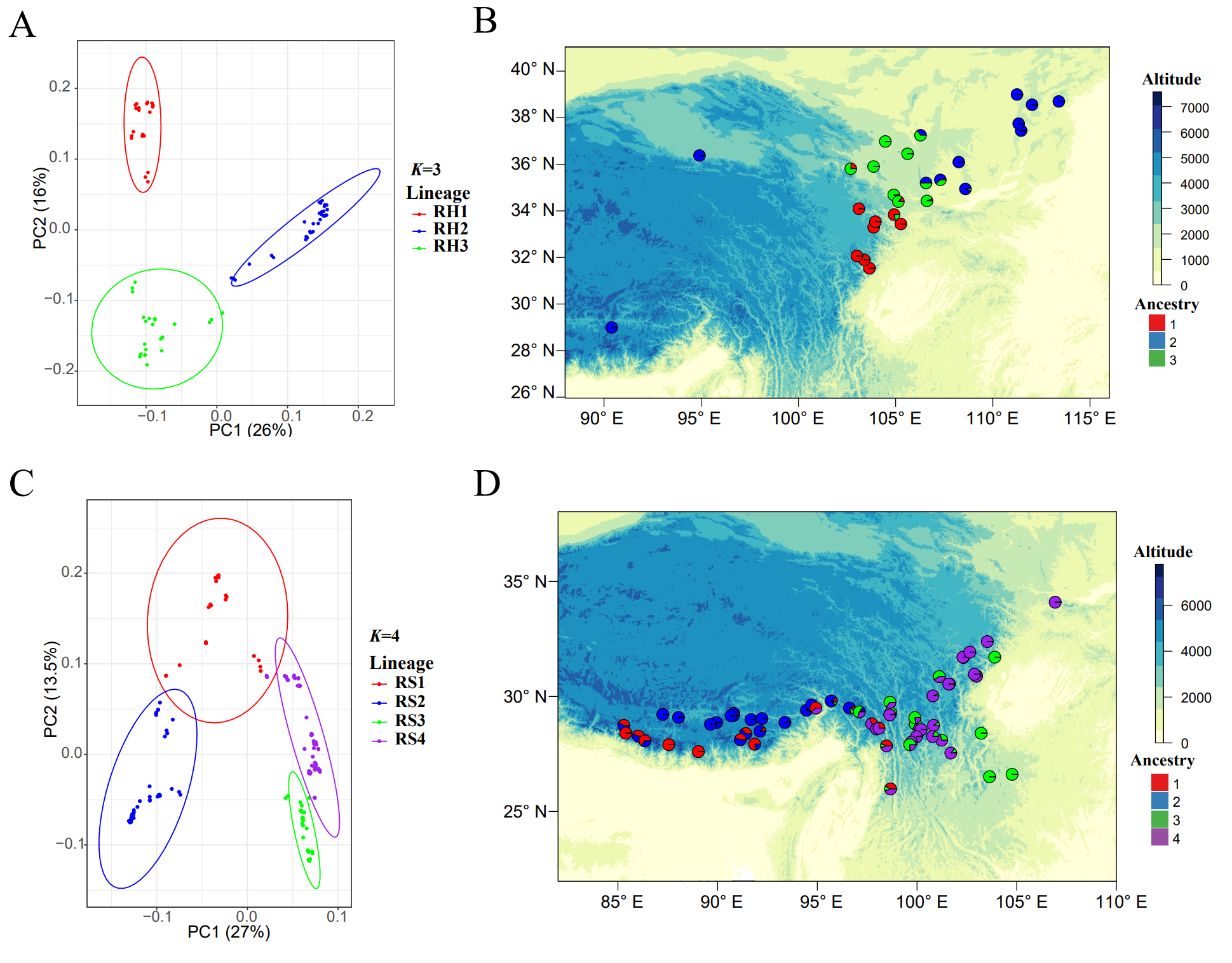

中国科学院成都生物研究所生物多样性保护中心徐波团队一直以来持续开展观赏植物蔷薇属的系统学、进化生物学和保护生物学研究。针对分类困难的蔷薇属(Rosa)中形态高度相似、但分类存疑的物种绢毛蔷薇Rosa sericea与黄蔷薇Rosa hugonis,通过整合形态学、基因组学、生态学及种群历史分析,系统界定了二者的物种边界。研究开展了群体样本采集,形态学数据收集、全基因组重测序以及生态位差异分析,综合运用单核苷酸多态性(SNP)分析、质体及核基因系统发育重建、种群遗传结构解析(ADMIXTURE、PCA)、选择信号检测(XP-CLR)及生态位建模(MaxEnt)等方法,揭示了两个物种在基因组层面的显著分化:基于叶绿体基因组和核SNP数据的系统发育树均支持二者为独立物种,ADMIXTURE分析显示明确的遗传界限,分化时间可追溯至约23百万年前的中新世早期,与青藏高原隆升引发的生态隔离事件吻合。

Figure 3. Population genetic structure and divergence history of Rosa sericea and R. hugonis at interspecific level.

形态学分析表明二者在叶片形态、花部特征等24个表型性状上存在广泛重叠,难以通过传统形态分类法区分,但生态位模型显示其生境偏好截然不同——黄蔷薇适应干旱温带环境,而绢毛蔷薇倾向于寒冷湿润的高海拔区域,且形态特征(如花瓣颜色、叶片厚度)与温度、太阳辐射等环境因子显著相关。基因-环境关联分析进一步识别出光响应基因(如光敏色素互作因子)和水分胁迫应答基因(如脱水素编码区)的适应性分化,佐证了生态位驱动的进化路径。种群历史模拟(SMC++、fastsimcoal2)表明,二者有效种群规模在第四纪冰期均经历收缩-扩张波动,但绢毛蔷薇遗传多样性更高,暗示其更强的环境适应潜力。研究通过多维度数据整合,证实了形态趋同物种在基因组与生态位上的深度分化,突破了传统分类学依赖表型单一维度的局限,为蔷薇属物种演化机制及生物多样性保护提供了新见解,同时凸显了整合分类学在解决复杂物种界定问题中的方法论优势。

Figure 4. Intraspecific population genetic structure analysis of Rosa hugonis (A, B) and R. sericea (C, D).

研究为物种界定提供了新的案例,同时指出了整合分类学面临的困难,如过度依赖样本量导致其对种群数量低的物种缺乏分辨力、群体水平的高通量测序花费较大等问题。研究指出整合分类学研究在分类争议较大、标本材料馆藏丰富的类群的分类研究中具有较大的应用前景。随着标本DNA提取技术的日趋成熟,以及多种浅层基因组测序(genome skimming)策略(如Hyb-Seq)的发展带来的成本大幅降低,整合植物学在此类物种类群的使用将有望解决长久以来的物种界限争议及分类学问题。

该项研究成果近期在线发表于中国科学院一区Top期刊Molecular Ecology上,文章第一作者为团队已毕业研究生袁俞梅,高云东副研究员为论文通讯作者,助理研究员冯钰等参与了该研究。研究获得了国家自然基金面上项目、四川省自然基金面上项目的支持。