成都生物所李芳兰团队在西南干旱河谷乡土旱生植物水、碳功能性状对石质土结构变化的响应及适应机制方面取得系列成果

来源:生态环境修复中心

时间:2025-04-13

石砾广泛分布于世界各地土壤剖面,尤其在山地生态系统常见。其含量改变土壤结构,显著影响土壤水分与养分有效性等关键功能,给植物生长带来诸多限制。然而,目前对植物如何适应石砾土结构变化认识不足,尤其是对植物光合及水力等核心功能指标的定量研究稀少,适应规律与机制不明,严重制约了对石质土生境中植物适应策略的深入理解。

基于上述研究空白,中科院成都生物研究所植物功能适应与重大工程区乡土植被恢复创新团队通过前期大量实地调查,结合西南干旱河谷土壤石砾含量分布特征及优势物种生境现状,以石砾体积百分比表征石砾土结构变化(0%、25%、50%和75%),选择横断山区岷江上游干旱河谷广泛分布的4个生态特征迥异的乡土旱生物种(白刺花(Sophora davidii)、四川黄栌(Cotinus szechuanensis)、毛莲蒿(Artemisia vestita)和羊蹄甲(Bauhinia brachycarpa))为研究对象,开展了为期四年(2018-2022)双因素(石砾含量×物种)随机区组控制试验。旨在1)明确光合、水力等关键功能性状对石砾含量变化的响应模式;2)阐明不同功能性乡土植物适应石砾含量变化的策略差异;3)揭示乡土耐旱物种适应石砾含量变化的适应机制。

主要的结果如下:

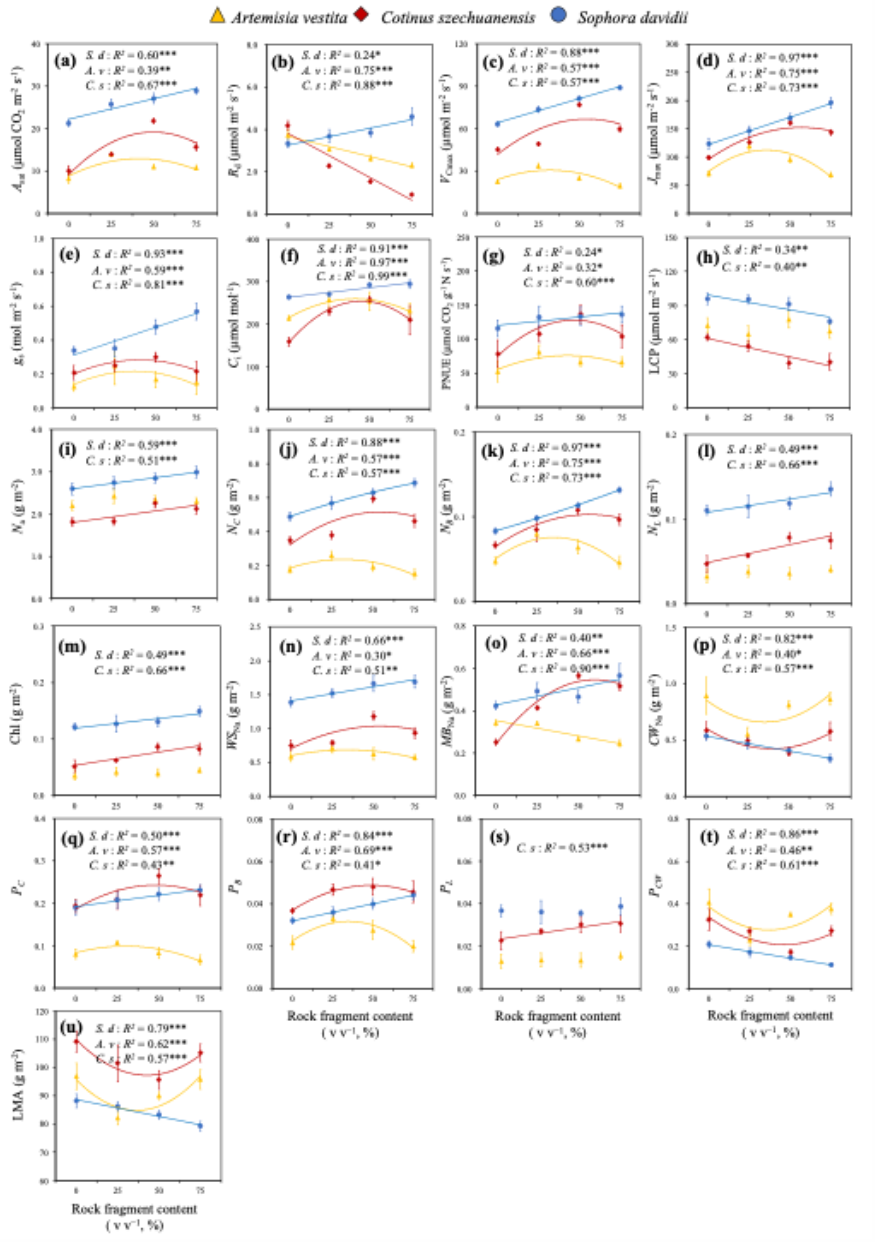

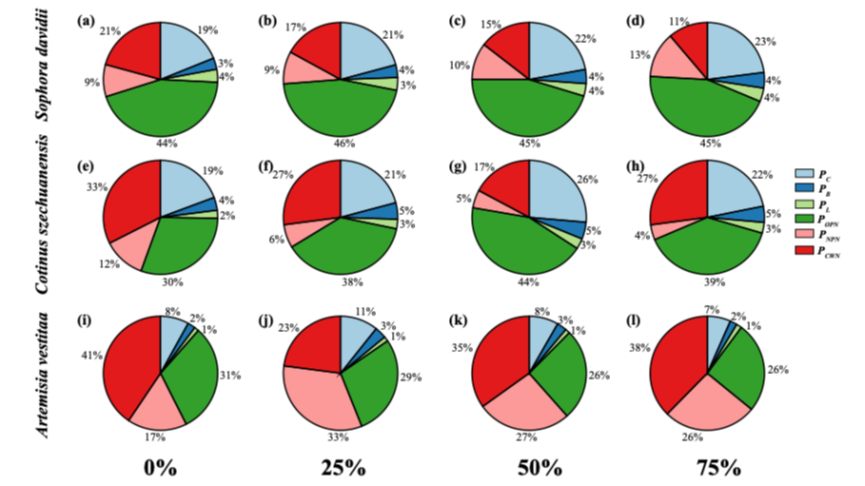

1)在光合生理适应及其氮调节机制方面,选取白刺花、四川黄栌和毛莲蒿为研究对象,结果表明白刺花的光合能力(Asat)随升高呈线性增强,而另外两个物种则表现出单峰响应模式(图1)。策略上,三个物种均以降低细胞壁氮分配比例为代价(增加光合机构的氮投入比例),实现其在最适石砾含量处理下的光合能力最大化,但在光合机构内部,发挥关键作用的氮组分变化则具有显著的种间差异。具体而言,黄栌的光合氮分配至羧化组分(PC)、生物力能学组分(PB)和类囊体捕光组分(PL)的比例共同提升,驱动其在50%石砾含量处更高的Asat和光合氮利用效率(PNUE);白刺花的 PC、 PB是提升 Asat的主要贡献者;而毛莲蒿仅 PB起主导作用(图2)。相关成果以Within leaf nitrogen allocation regulates the photosynthetic behavior of xerophytes in response to increased soil rock fragment content(2023)为题发表在Plant Physiology and Biochemistry上。博士后张秀龙为本论文的第一作者,包维楷研究员为通讯作者。

图1. 白刺花(S. davidii:蓝色圆圈)、四川黄栌(C. szechuanensis:红色菱形)和毛莲蒿(A. vestita:黄色三角形)叶功能性状对石砾含量的响应模式。叶片功能性状包括气体交换(a-h)、生理(i-p)、氮分配(q-t)及形态(u)性状。

图2. 不同石砾含量下白刺花(S. davidii:上部)、四川黄栌(C. szechuanensis:中部)和毛莲蒿(A. vestita:下部)的叶片氮分配比例。叶片总氮(N)分为以下六个组分:羧化系统中氮分配比例(PC)、生物力能学组分氮分配比例(PB)、捕光系统氮分配比例(PL)、其他蛋白质氮(POPN)、非蛋白化合物蛋白氮(PNPN)和细胞壁蛋白氮(PCW)。

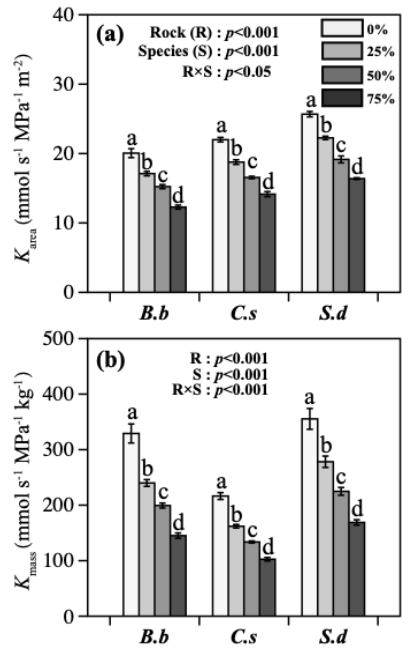

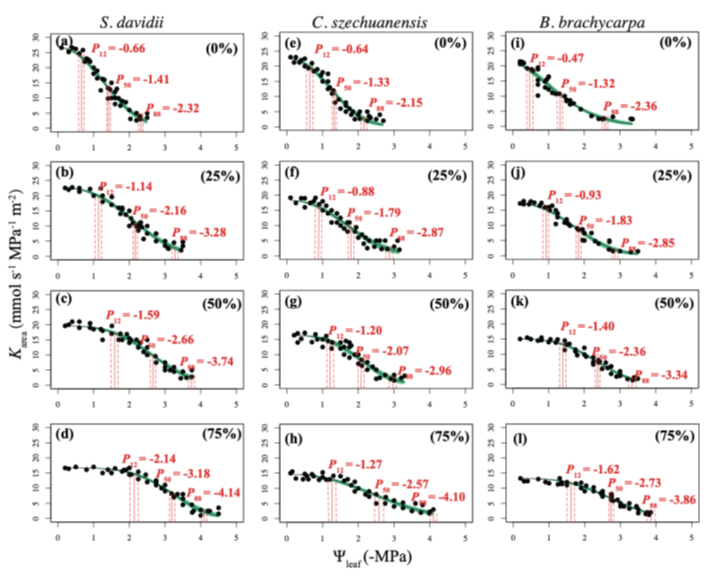

2)在水力结构适应石砾含量变化方面,选取了白刺花、四川黄栌和羊蹄甲三个典型灌木为对象,结果表明,3 个物种的水力结构对石砾含量梯度升高表现出一致响应模式:即随石砾含量的升高,水力运输效率(Kleaf)降低,水力安全(导致Kleaf下降50%时的叶水势,P50)显著提升(图3、4),表明水力效率与安全性之间的权衡关系是乡土旱生植物适应石质土结构变化的核心机制。相关成果以A trade-off between leaf hydraulic efficiency and safety across three xerophytic species in response to increased rock fragment content(2024)为题发表在Tree physiology上。博士后张秀龙为本论文的第一作者,包维楷研究员为通讯作者。

图3. 三种旱生植物的水力运输效率石砾含量的响应模式。(a)基于面积,(b)基于叶质量。

图4. 三种旱生植物水力安全随石砾含量的变化。

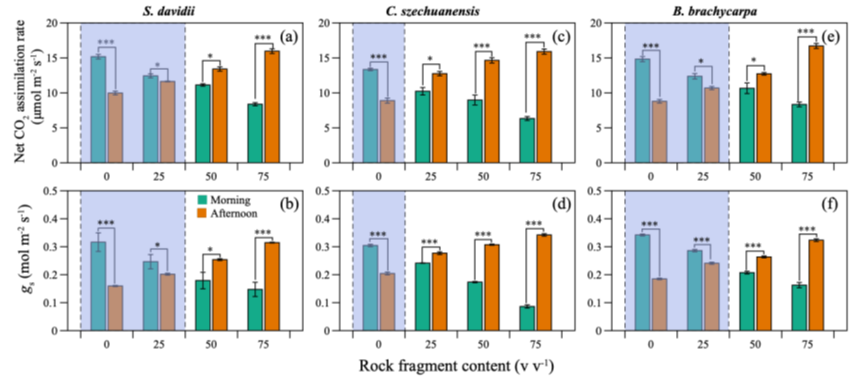

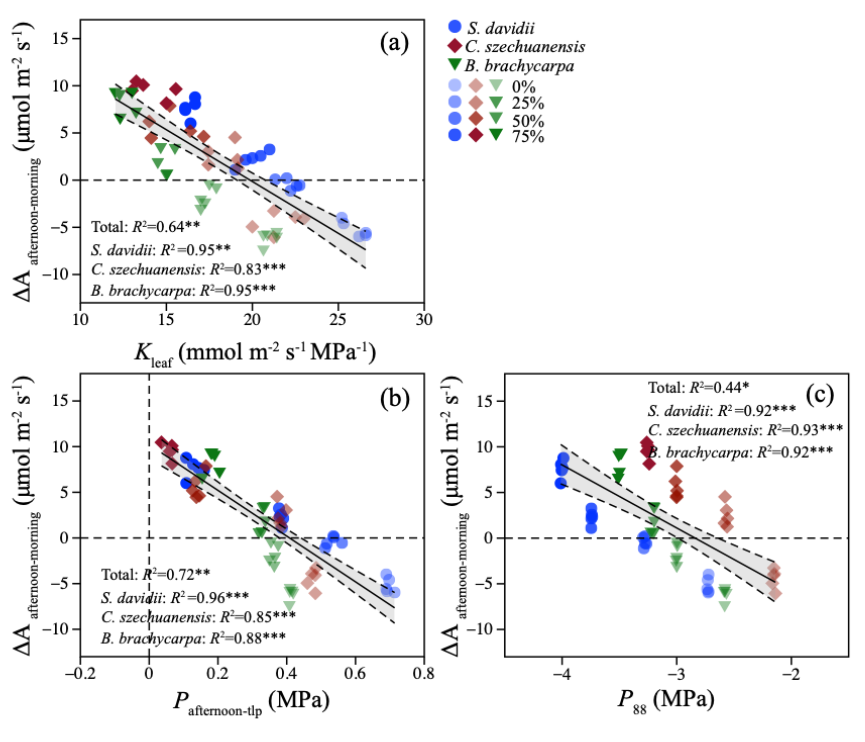

3)由于气体交换日变化行为与水力特性的功能关联是刻画植物干旱适应策略的关键。因此,我们进一步探究了石砾含量梯度下,二者的关系变化。结果表明,生长于 25% 石砾含量土壤的具有更高的叶片导水率(Kleaf),其日间最大光合速率(Amax)在上午(10:00)达到峰值;而 75% 石砾含量条件下植物 Kleaf较低,但 Amax峰值出现在下午。上述的结果表明,石砾含量改变了乡土旱生植物的光合日变化行为(图5)。进一步的,我们发现75% 石砾含量条件下的植物表现出较低的叶片水力脆弱性和较窄的水力安全边际。由此,可以推断出石砾通过降低叶片水力脆弱性和收窄水力安全边际,改变旱生植物的日间气体交换动态,具体来说,生长于高石砾含量土壤的植物对干旱诱导的水分流失耐受性更强,其碳同化能力下降时间晚于 25% 或 0% RFC 条件下的植物。但是,当面临严重干旱时,光合下降滞后的物种因水力安全边际较窄,发生水力失效的风险更高(图6)。本研究结果加深了对干旱背景下石质山区乡土旱生植物干旱适应策略的认识。相关成果以Rocky soils alter the diurnal photosynthetic behavior of xerophytic species by regulating hydraulic properties (2024)为题发表在Environmental and Experimental Botany上。博士后张秀龙为本论文的第一作者,包维楷研究员为通讯作者。

图5. 不同物种上午和下午净CO₂同化率(a、c、e)及气孔导度(gs)(b、d、f)对石砾含量变化的响应模式。

图6. 净CO₂同化率日变化量(ΔAafternoon-morning)与(a)叶片导水率(Kleaf)、(b)膨压安全边际(Pafternoon-tlp)、(c)导致88%导水率丧失的水势(P88)的关系。

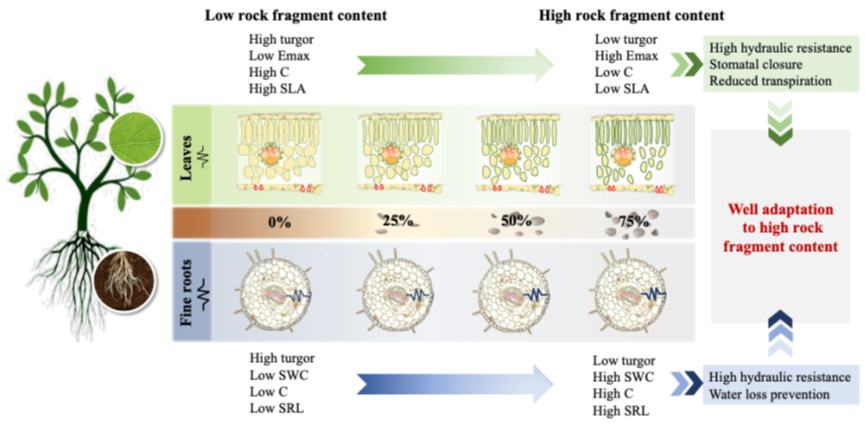

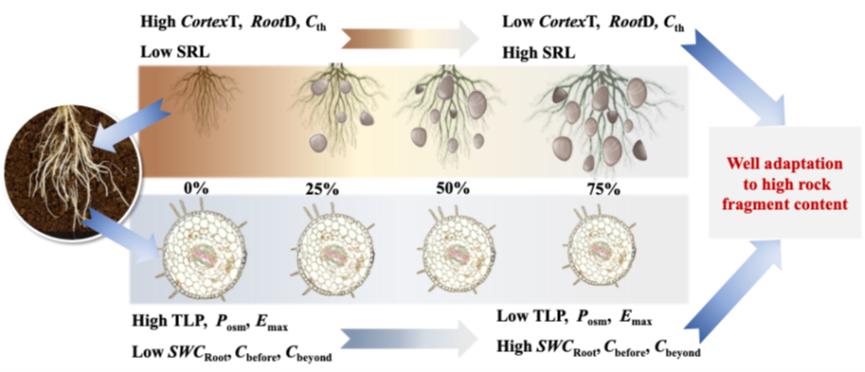

4)进一步,为了厘清乡土旱生植物适应石砾含量变化的整株策略(图7),探究了乡土植物细根功能性状(压力-体积曲线参数)对石砾含量变化的响应模式及驱动机制。结果表明,旱生植物细根通过增强储水能力、持水容量和抗萎蔫特性适应高石砾土壤环境。这一策略性适应与细根解剖结构性状(如皮层厚度、根直径、比根长(SRL))及 P-V 曲线参数(如更低的饱和渗透势 (Posm)、更低的细胞壁弹性模量)的改变密切相关(图8)。相关成果以Distinctive drought adaptive strategies of fine roots in xerophytic species in response to stony soils(2025)为题发表在Plant Physiology and Biochemistry上。博士后张秀龙为本论文的第一作者,李芳兰青年研究员为通讯作者。

图7. 乡土旱生植物适应石砾含量变化的整株策略概念图

图8. 旱生植物适应石质土结构变化的的细根策略概念图

综上所述,石砾的存在可一定程度上促进旱生植物叶片光合能力的提升,但该促进效应具有物种特异性。此外,旱生乡土植物对石质生境的适应伴随着叶片水力效率与安全性的权衡,且这一权衡可能源于木质部与木质部外水力传导路径的协同变化。并且石砾含量通过调控叶片水力导度、脆弱性及安全边际,改变旱生植物的光合峰值时间与干旱响应模式—高石砾环境下植物光合活动的延迟衰减以窄化安全边际为代价,揭示了干旱适应策略中水力安全与碳同化的权衡机制。在地下方面,旱生植物细根通过提升储水能力、优化解剖结构及调节渗透特性(更适应高石砾环境,其中非毛管孔隙度与有效养分分别驱动了细根持水功能与渗透调节的变异,揭示了细根功能性状与土壤属性的协同作用是旱生植物适应石质生境的核心机制。

上述系列成果一方面加深了乡土旱生植物适应干旱背景下石质土结构变化的生理机制理解,同时可为西南干旱河谷区生态恢复适宜物种选择及可持续经营管理提供理论依据。成都生物所胡慧(现工作于河南城建学院)、黄龙、杨雨、吴一苓为共同作者。研究得到国家自然科学基金(32271654)、国家重点研发计划课题(2017YFC0505105),和四川自然科学基金等联合资助(2024NSFSC0010)。

原文链接:

https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2023.107753

https://doi.org/10.1093/treephys/tpae010