成都生物所尹春英团队系统综述植物共生微生物调控植物抗旱性的关键机制

来源:生态环境修复中心

作者:陈超群

时间:2025-08-01

干旱是全球气候变化背景下制约农林生产的主要非生物胁迫因素。面对日益频发的极端干旱事件,植物形成了与共生微生物协作的多层次抗旱适应策略。然而,植物如何通过其共生微生物提升抗旱能力,其内在机制的系统性解析与高效应用仍面临挑战。中国科学院成都生物研究所抗逆植物适应与筛选团队近期发表综述文章,系统阐述了植物共生微生物协同增强宿主抗旱性的核心机制。

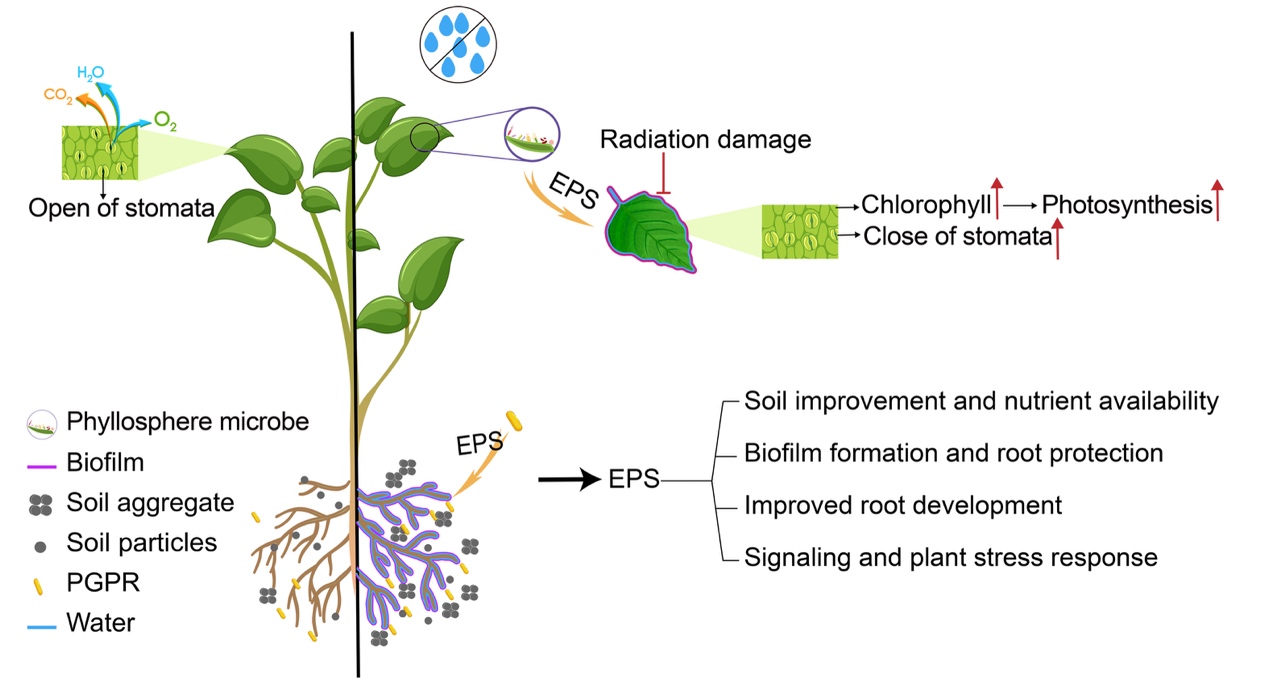

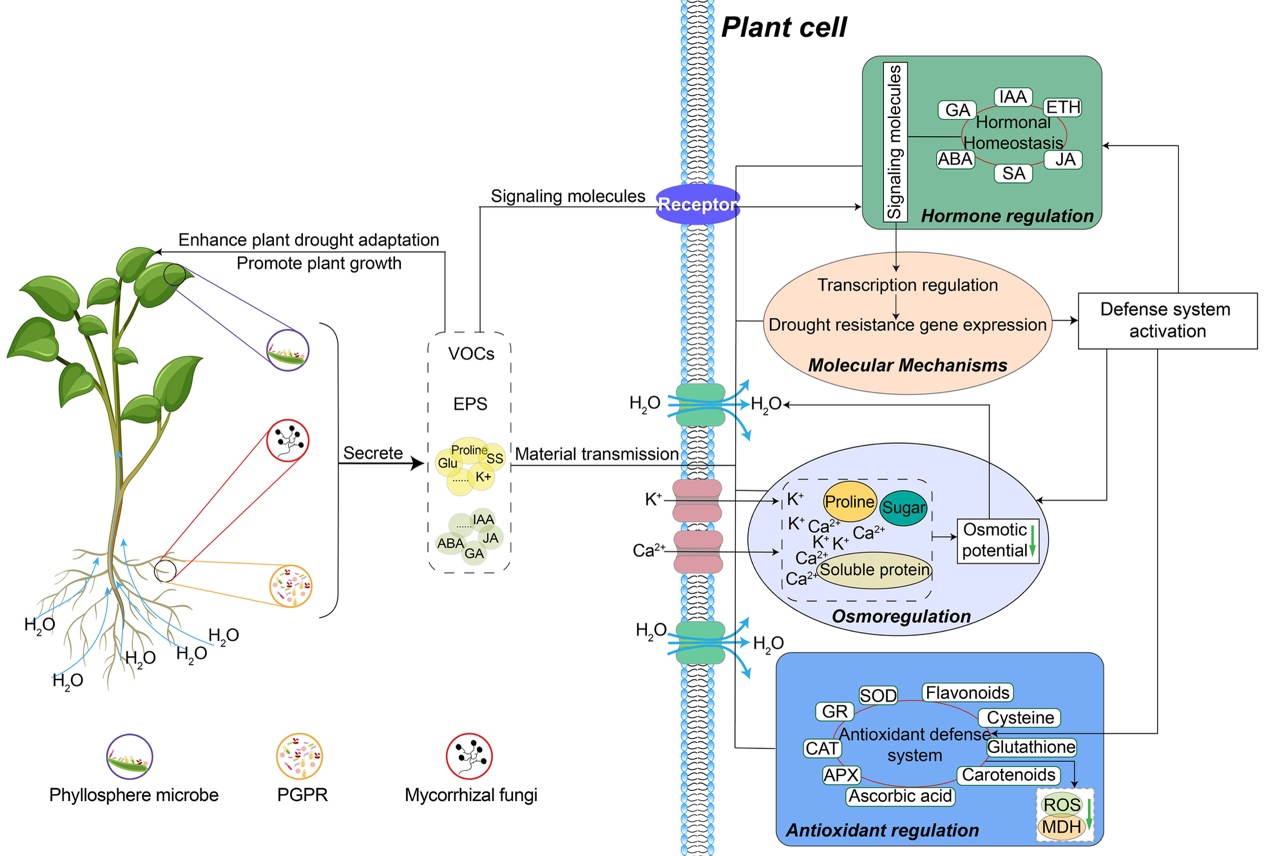

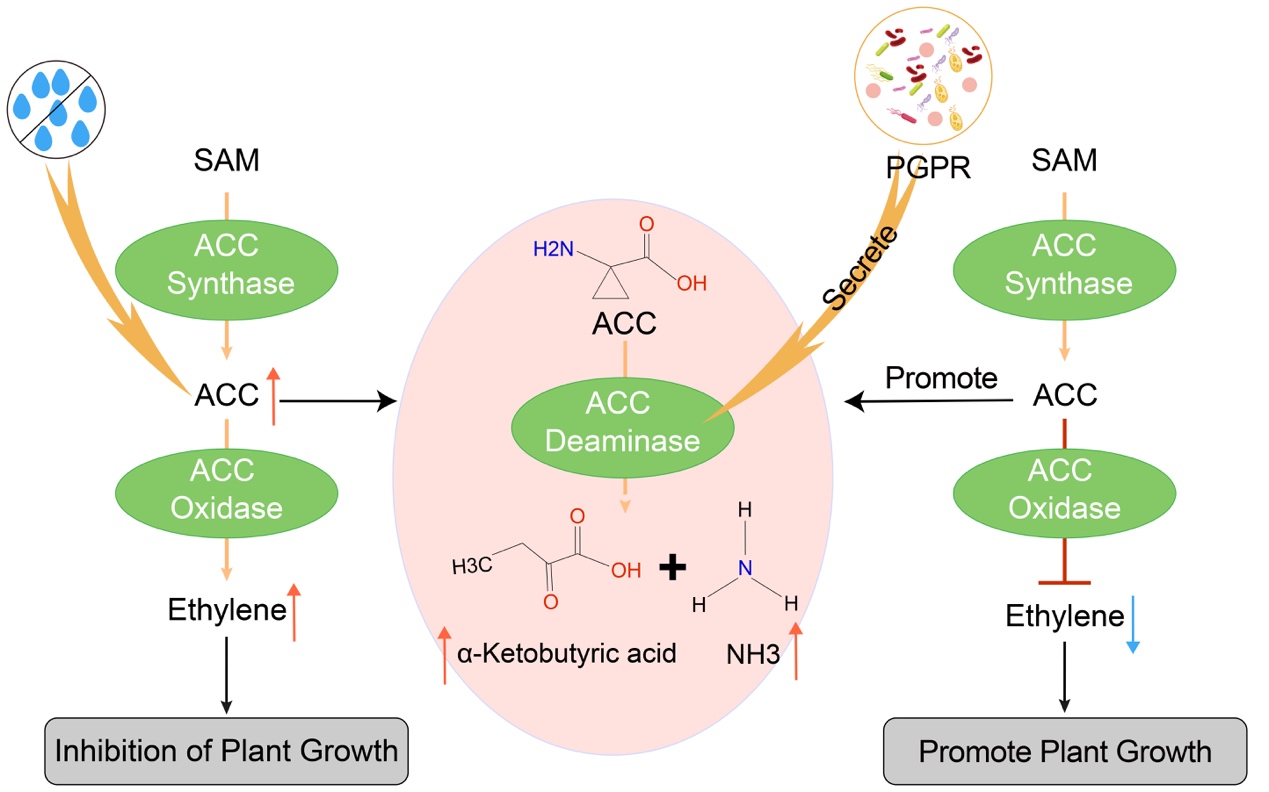

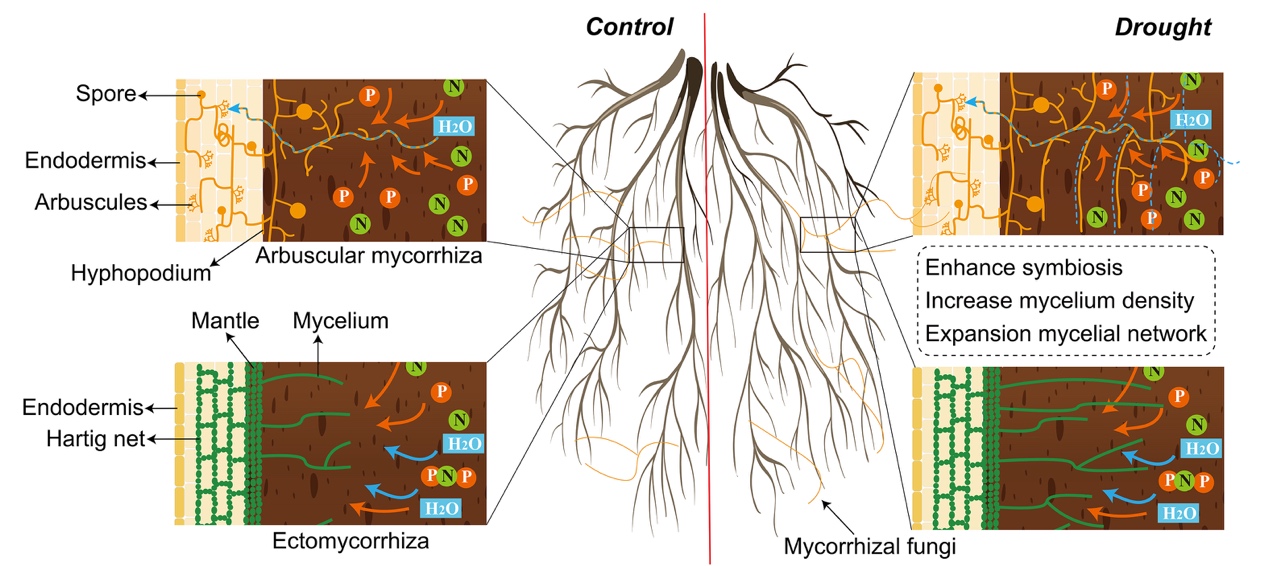

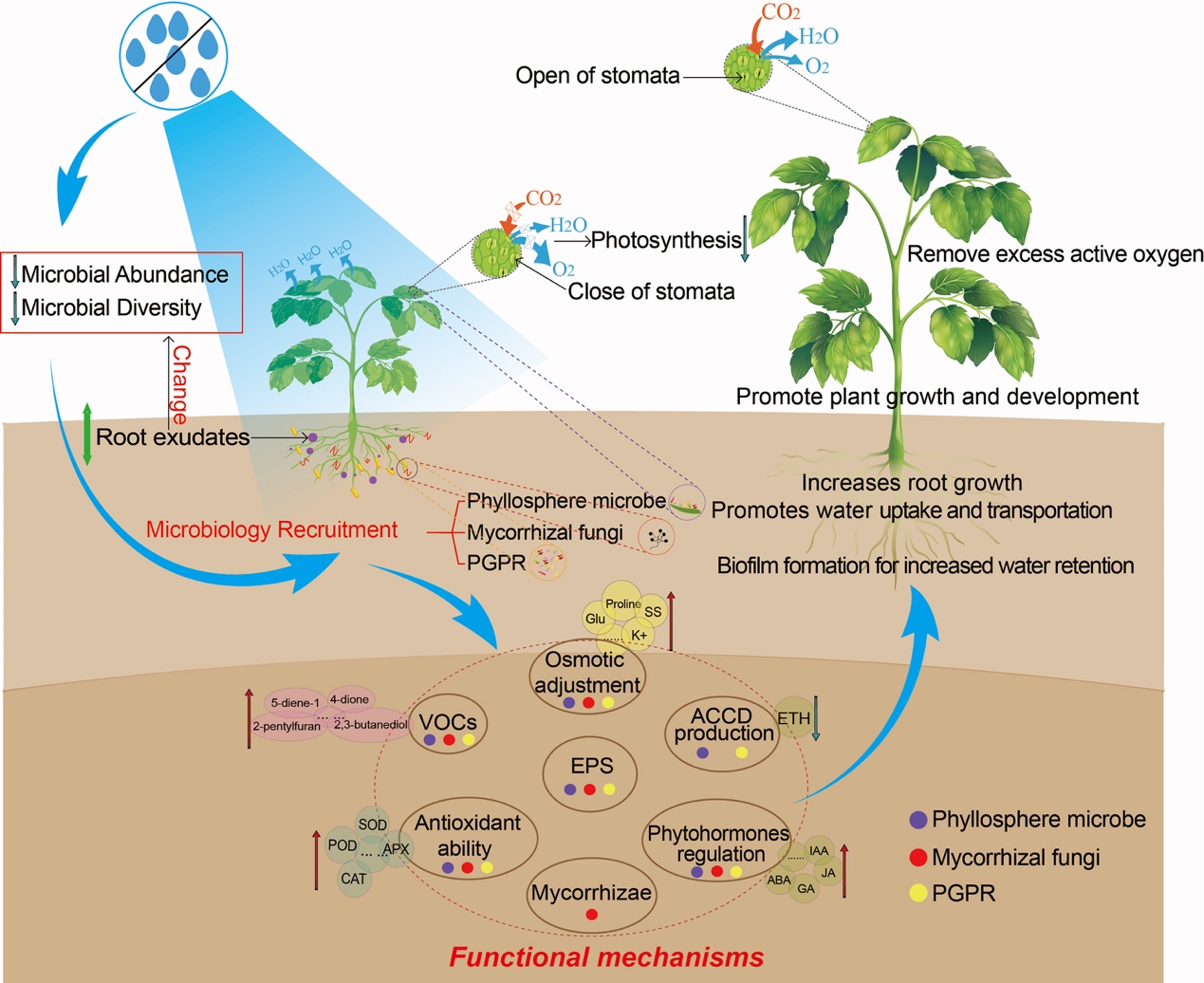

植物共生微生物主要通过以下五种关键途径介导植物抗旱性:(1)形成保护性生物膜:分泌胞外多糖(EPS)在植物根表或叶表形成生物膜,显著增强水分保持能力、改善土壤结构稳定性并隔离胁迫环境;(2)合成渗透调节物质:合成或诱导植物积累脯氨酸、可溶性糖等渗透保护物质,维持植物细胞渗透平衡;(3)增强抗氧化能力:通过提升植物超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、类黄酮、酚类等抗氧化物质的合成,清除干旱胁迫产生的过量活性氧,以减轻氧化损伤。(4)调控植物激素平衡:分泌生长素、脱落酸等植物激素,或通过分泌1-氨基环丙烷-1-羧酸脱氨酶降低乙烯合成,精细调控植物内源激素代谢网络,影响根系构型、气孔开闭及胁迫信号响应。(5)释放信号分子激活植物防御:产生挥发性有机化合物(VOCs)、激素及酶等信号分子,激活植物自身的干旱防御基因表达,形成系统性抗性,并可能通过改变根系分泌物谱吸引更多有益微生物定殖,构建协同增效的微生物网络。未来研究方向可聚焦于:(1)开发宿主特异性抗旱合成菌群(SynComs):结合多组学技术与机器学习,筛选、设计并优化由多种功能互补微生物组成的SynComs,以克服单一菌株田间效果不稳定、适应性差的难题;(2)解析叶际-根际微生物组协同网络:深入研究叶际微生物组在干旱响应中的功能及其与根际微生物组的互作机制。

该工作不仅系统总结了植物共生微生物调控植物抗旱性的关键机制,深化了干旱胁迫下植物-微生物互作机制的理解;也为开发基于微生物组的绿色农业技术提供了重要理论支撑。以上研究结果以“The mechanisms of plant-associated microbes in regulating plant drought adaptation”为题,作为封面论文发表于Journal of Plant Ecology,成都生物所博士研究生陈超群为第一作者,尹春英研究员为通讯作者。该研究得到了国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项等科技项目的联合资助。

原文链接:https://www.jpe.ac.cn/EN/10.1093/jpe/rtaf047

图1 微生物分泌胞外多糖介导的植物抗旱机制

图2 微生物通过激素、渗透调节和抗氧化物质、分子调控和信号传导等增强植物抗旱性的机制。

图3 微生物分泌ACC脱氨酶调节乙烯含量,提高植物抗旱性。

图4 菌根真菌提高植物抗旱性机制。

图5 植物-微生物互作提高抗旱性的综合作用机制。