微生物学研究聚焦现代细胞内共生现象

来源:《Science》

作者:Elizabeth Pennisi

时间:2014-12-03

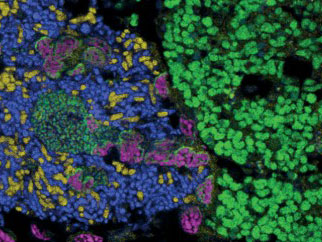

在蝉的一个特殊器官中,一种内共生细菌分化成两个种类,而它们又被第三个共生体包围。

约20亿年前,原始细胞开始“接纳”寄居生物,生命由此朝着有利的方向发展。一种曾独立生存的细菌“定居”在细胞中,并由此形成被称为线粒体的细胞器。线粒体通过氧化糖分为其宿主细胞产生能量,同时使一些早期生命在地球氧气浓度日益增加的环境中生存下来。另一种细胞内的寄居细菌则成为叶绿体的祖先。叶绿体是一种进行光合作用的细胞器,它的出现使植物和藻类的产生成为可能。

研究人员逐渐认识到,这些具有里程碑意义的事件并非当时独有。作为一种存在于有机体和寄居生物间的互惠关系,胞内共生在当今依然盛行,并且为人们了解该过程在生命早期历史中以何种方式发挥作用提供借鉴。

在日前由美国国家科学院和加拿大高等研究院举行的研讨会上,与会生物学家表示,他们正在研究诸如蝉等昆虫和其他多细胞生物体如何在自己的细胞内同细菌建立起合作关系。这些细菌就像它们已变成细胞器的古代先驱一样,帮助宿主细胞提供必需的营养和其他服务。在这个过程中,研究人员了解了宿主细胞同其细菌搭档之间的复杂交易,从而有助于解释现在的线粒体和叶绿体所具有的一些特征。

尽管DNA研究已让生物学家确信线粒体仅仅经历了一次进化,即从一种被称为变形菌纲的细菌演变成线粒体,但这些细胞器自那时起不断地走向多元化。这种细菌的现代非寄生“亲戚”拥有几百万个碱基对和2000个基因,但其所有线粒体后代拥有的基因都非常少,有的只有3个。同时,基因组的大小和形状也各不一样。最小的线粒体基因组只有6000个碱基对,而人类线粒体DNA有16000个碱基对。一些植物更是极大地扩展了自身线粒体的基因组,甚至拥有一些明显无关紧要的DNA。目前已知的最大基因组有1100万个碱基对,来自一种蝇子草属开花植物。同时,该基因组被分成很多环状染色体,而有些染色体根本不含基因。“线粒体已成为非常规基因组无止境的‘蓄水池’。”加拿大西安大略大学进化生物学家David Smith表示,它们打破了所有的规则。

不过,美国蒙大拿大学生物学家John McCutcheon借鉴自己对蝉的研究介绍说,很多现代内共生体也打破了同样的规则。作为刺吸式口器昆虫,蝉从寄居在其特殊细胞中的细菌搭档那儿获取进食中失去的氨基酸。例如,一种被称为Diceroprocta semicincta的蝉拥有两个这样的搭档:一个叫作Hodgkinia,为蝉提供两种氨基酸;另一个叫作Sulcia,为其提供另外8种氨基酸。而在另一种蝉的体内,Hodgkinia将自己的DNA翻倍,并分成两个不同的基因组。提供两种氨基酸的任务也据此进行了分配:一个提供一些基因,另一个填补氨基酸生产的空白,从而使两个“物种”对内共生都至关重要。McCutcheon 和同事在8月的《细胞》杂志上报道了这一发现,并在此次会议上作了介绍。

与此同时,科学家研究了与叶绿体复杂进化类似的现代过程。叶绿体的进化曾出现过一次,随后消失,但又在各种现代光合生物中以不同的方式重新获得。进行光合作用的细胞器起初是一种被真核细胞吞食的藻青菌。长久以来,植物生物学家认为这种原始的叶绿体已经消失。但当宿主细胞吞食一种自己拥有叶绿体的藻类后,新的叶绿体又出现了。

会上,英属哥伦比亚大学原生生物学家Patrick Keeling对该过程的一个更现代版本——三重内共生作了介绍。作为单细胞水生原生生物,一些鞭毛藻类不再拥有最初的叶绿体,自身的一些感光器官也变成了被称为眼点的细胞组分。不过,它们通过摄入一种拥有自己光合作用体的单细胞硅藻弥补失去的功能。这样,双鞭藻依旧携带着硅藻的细胞核和线粒体。

加拿大戴尔豪斯大学退休荣誉教授、分子进化生物学家W. Ford Doolittle表示,所有这些研究成果“让细胞器变得不是那么特别”,使内共生作为细胞器进化的理想模型成为“该领域中一个有趣的范式转变”。 (来源:生物360)

Modern symbionts inside cells mimic organelle evolution

Abstract Some 2 billion years ago, primitive cells took in free-living microbial guests that gave rise to the organelles called mitochondria and chloroplasts. Those momentous events, investigators are realizing, were not one-of-a-kind. Endosymbiosis, as a mutually beneficial relationship between an organism and a guest living inside its cells is called, is alive and well today, and has lessons to offer for how the process played out early in life history. At a meeting, biologists described how they are exploring those parallels. Cicada endosymbiont genomes have expanded and fragmented, creating genomic insanity, much like some plant mitochondrial genomes. And the complexity of the evolution of the chloroplast was highlighted with a discussion of single-cell aquatic protists called dinoflagellates that have taken in an alga called a diatom.

原文链接:http://www.sciencemag.org/content/346/6209/532.full.pdf