成都生物所尹华军团队在根际和菌丝际微生物组研究中获新进展

来源:生态环境修复中心

时间:2025-10-31

树木将大量光合碳分别通过根系和菌丝途径输入到土壤中,在土壤中形成了两个独特的微生物热点区,即“根际”和“菌丝际”。由于根系与外延菌丝在生长周转、分泌物数量与质量等碳源输入特征方面的显著差异,根系和菌丝两种途径势必会差异化调控土壤微生物组。此外,土壤微尺度结构—团聚体不仅为有机碳提供物理保护,还为土壤生物提供微生境,介导生物地球化学过程。然而,根系/菌丝活动变化介导的土壤团聚体中微生物组特征及其参与养分循环过程并不清楚。

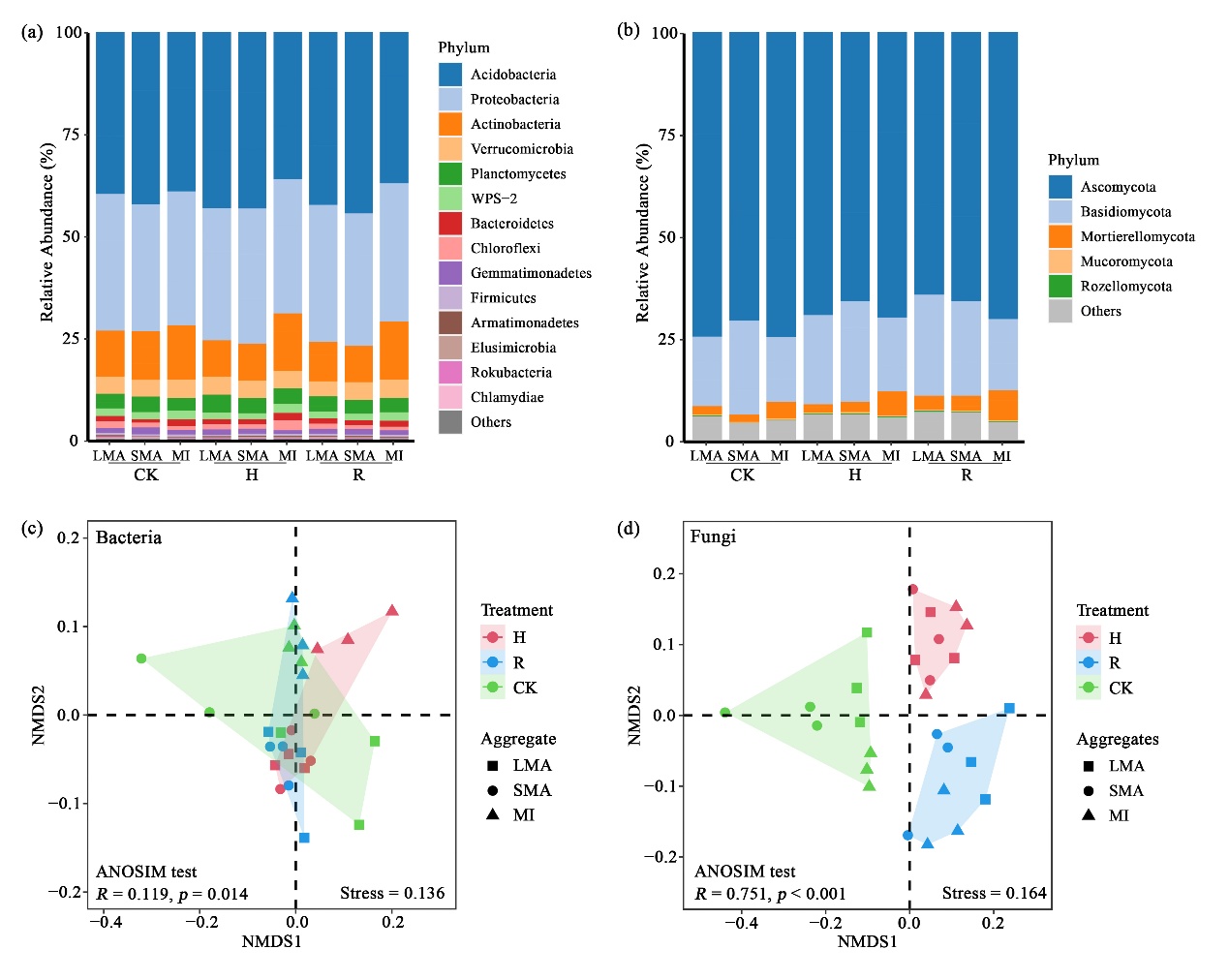

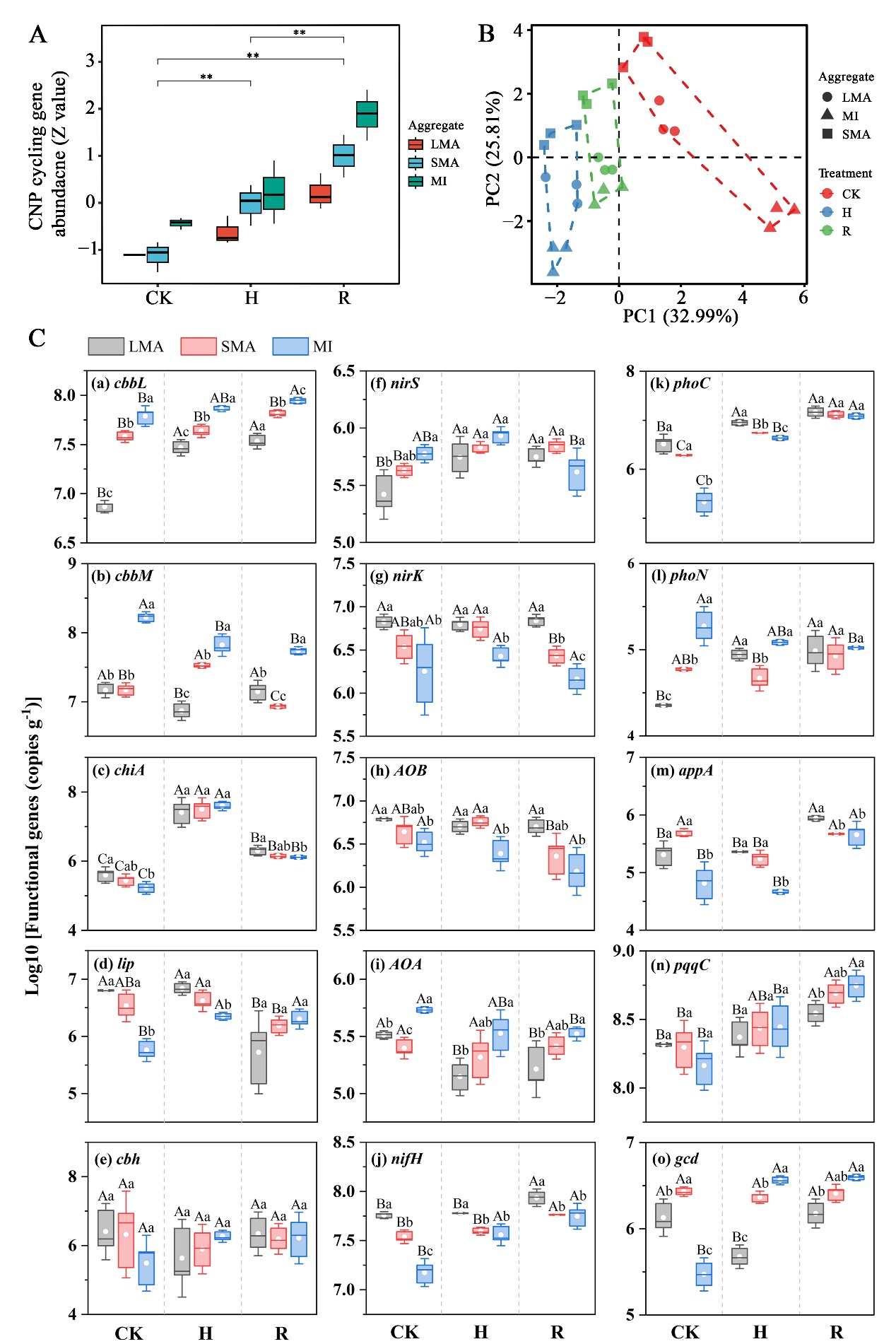

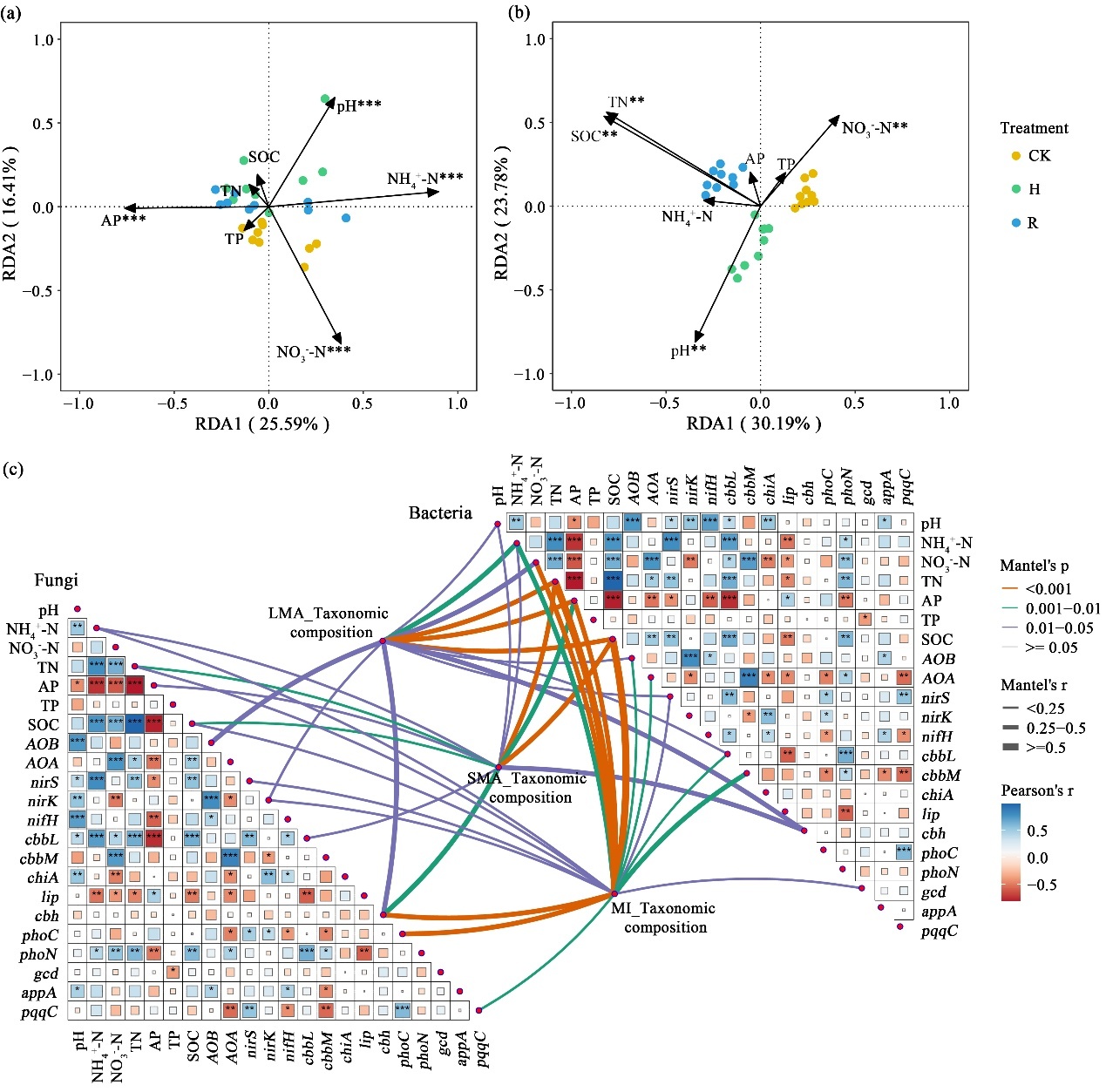

基于此,中国科学院成都生物研究所尹华军研究团队以青藏高原东部高寒针叶林的典型外生菌根共生树种—卧龙岷江冷杉(Abies faxoniana)为研究对象,采用内生长管技术区分根系和菌丝作用,探讨了根和菌丝活动对土壤团聚体中微生物组结构和功能差异及其参与的养分循环过程。研究结果表明:1)细菌群落对团聚体结构变化响应敏感,而真菌群落主要受根系和菌丝生长的调控;2)菌丝生长显著提升了碳降解和反硝化相关基因的丰度,并加剧了细菌网络复杂性;而与氨氧化作用相关的功能基因丰度在根际和菌丝际均呈下降趋势;3)菌丝际核心菌群以Sebacina和Laccaria为主,而根际显著富集了Sebacina和Mortierella。上述研究结果表明,根系与菌丝通过调控土壤团聚体结构,选择性地富集了特定功能微生物群。本研究深化了对森林根际/菌丝际微生物组特征与调控机制的理解,并为推动森林菌根生态学的发展提供了重要理论依据。

上述研究于2025年10月28日以“The rhizosphere and hyphosphere differentially regulate microbiomes and nutrient cycling within soil aggregates in an ectomycorrhiza-dominated forest”为题,发表于国际经典土壤学期刊Geoderma上。成都生物研究所特别研究助理王晓胡为第一作者,尹华军研究员为通讯作者,赵文强副研究员和武雨天参与了部分工作。该研究得到了国家自然科学基金、中国科学院西部之光和博士后面上等项目的联合资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706125004112

图1 根际和菌丝际土壤微生物组成的变化差异

图2 根和菌丝活动对土壤团聚体中功能基因丰度的影响

图3 环境因素对土壤团聚体中微生物群落的影响