成都生物所王涛团队揭示青稞膳食纤维β-葡聚糖在面包与馒头加工中的差异化效应

来源:生物资源利用中心

时间:2025-10-23

在现代饮食结构下,膳食纤维摄入不足已成为诱发糖尿病、心血管疾病等慢性病的重要风险因素。然而,随着现代磨粉工业对加工精度的不断提升,精制小麦粉在去除麸皮的过程中损失了大量的膳食纤维,进一步加剧了日常主食中功能性营养成分的缺失。青稞作为高原特色谷物,其籽粒中富含膳食纤维——β-葡聚糖,含量高达3.0-8.0 %。β-葡聚糖兼具优良的水溶性、持水性及黏稠特性,不仅能有效补充膳食纤维,更具有延缓血糖上升、调节血脂及改善肠道菌群等多种生理功能,因而被广泛视为食品工业中理想的功能性膳食纤维补充剂。

目前,相关研究多聚焦于β-葡聚糖在烘焙面包中的应用,但对馒头、面条等中国主要传统面食产品研究相对匮乏,且主要集中于宏观特性(如体积与质构)的描述层面。关于β-葡聚糖在不同主食体系中功能表现差异的内在机制,仍是制约其科学应用的关键科学问题。

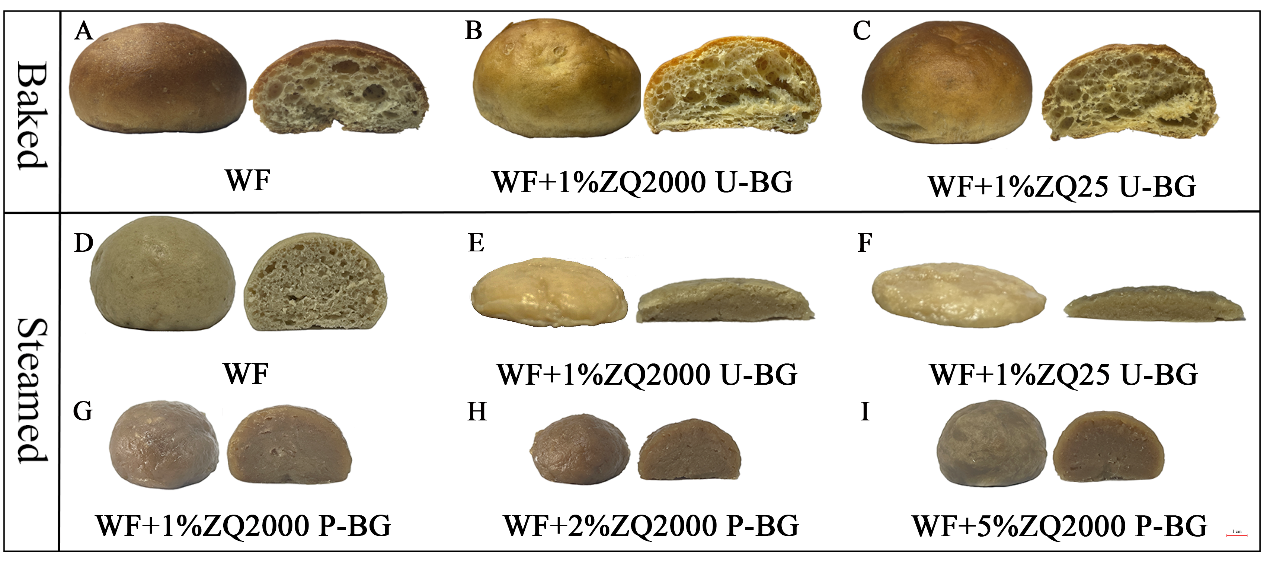

近日,中国科学院成都生物研究所麦类作物分子育种与应用团队发现,在烘焙面包和馒头中添加青稞β-葡聚糖会引发截然不同的产品表现:面包的体积增加15-16%,而馒头体积却显著下降58-64 %,且内部气室结构出现塌陷。为揭示这一现象背后的机理,研究团队从多尺度系统比较了不同来源β-葡聚糖的精细结构、理化特性及其与淀粉和蛋白质之间的相互作用。

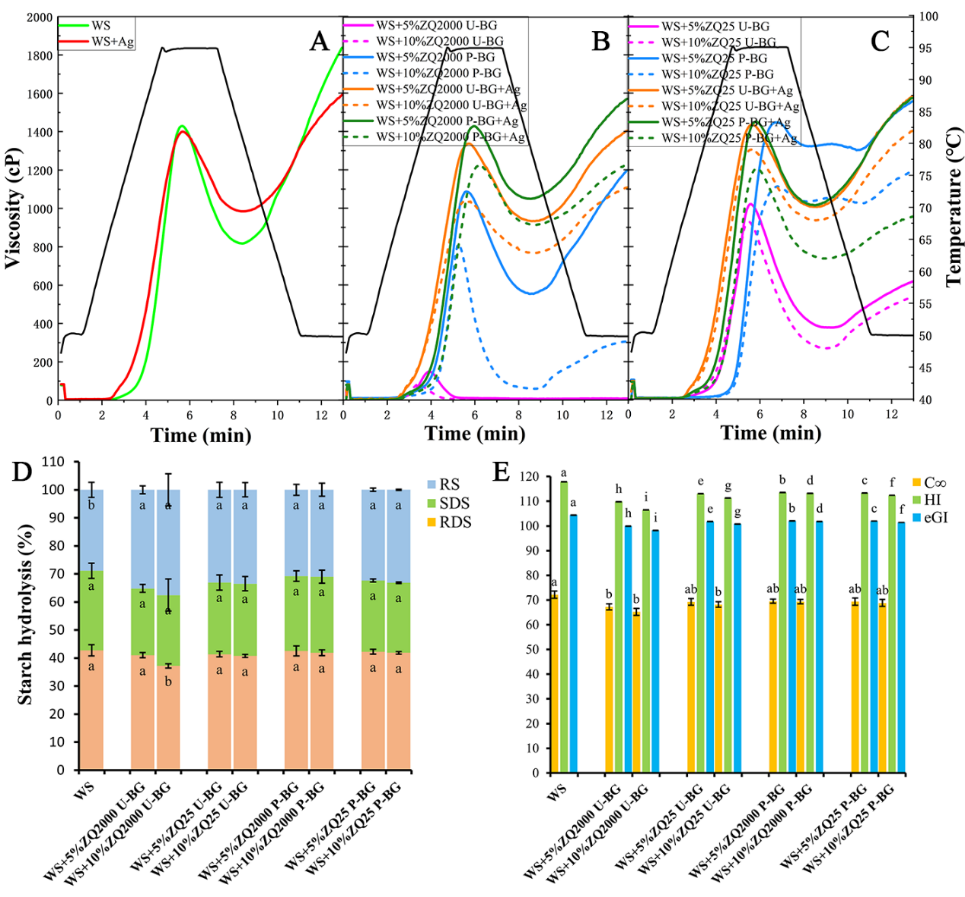

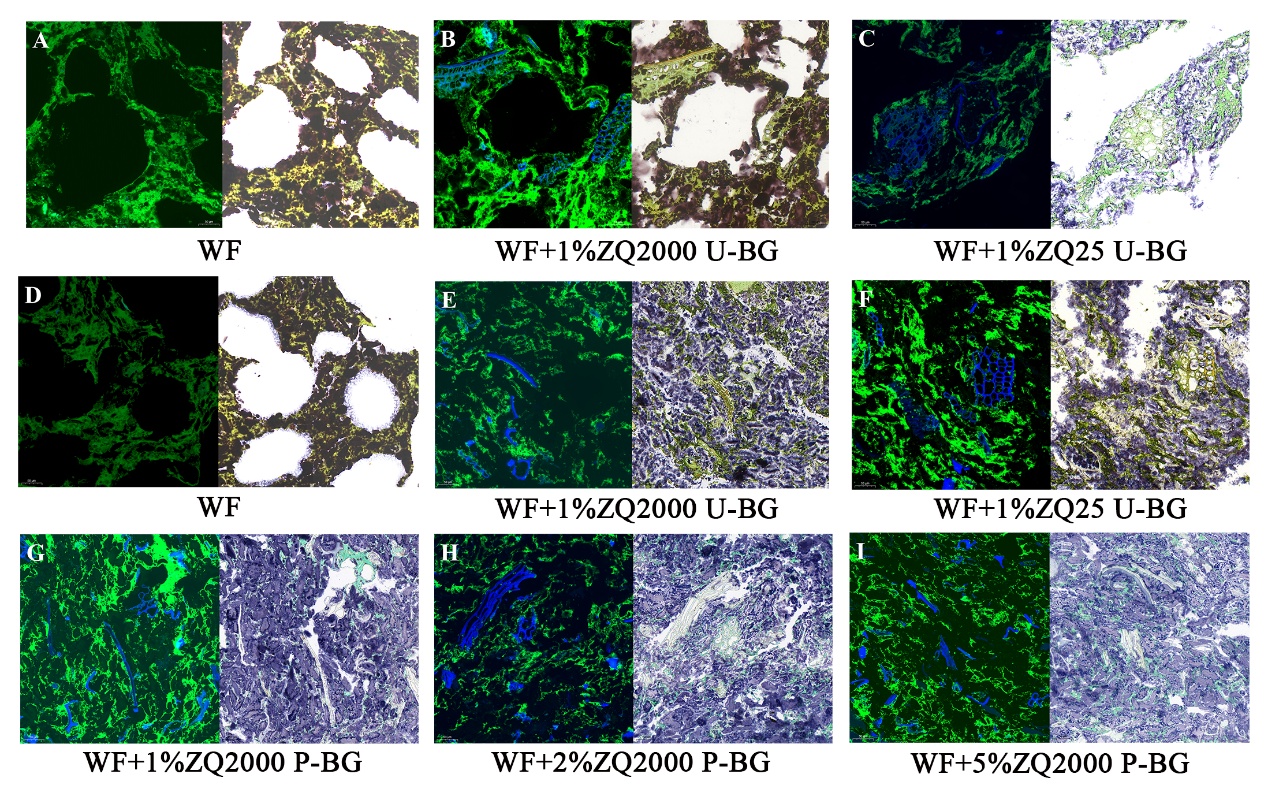

研究揭示,β-葡聚糖不仅可与淀粉和蛋白质直接结合,通过空间位阻效应抑制淀粉的糊化、消化及面筋蛋白中二硫键的形成,还会干扰面团的水合过程,从而阻碍面筋网络的有序构建。由于配方及制作工艺的差异,β-葡聚糖对面包和馒头面筋网络的抑制程度存在显著区别:在面包中,二硫键数量下降幅度较小,水合干扰程度较低,面团中结构略为松散、孔隙增大,面筋丝拉伸程度增加,但面筋丝之间仍具较好的弹性和连接性;而在馒头中,面筋丝明显增粗、弹性减弱,拉伸时呈现“撕裂”状态,接近断裂临界。

然而,造成添加β-葡聚糖的馒头与面包形态出现差异的关键因素并非面筋网络抑制本身,而是加热方式的不同。研究进一步发现,将添加β-葡聚糖的馒头由蒸制改为烘焙后,其结构塌陷现象消失。由此提出:β-葡聚糖虽干扰面筋网络形成,但由于馒头配方与制作工艺的特性,其面筋网络所受破坏更为严重;而在烘烤过程中,较高温度(150–180 ℃)有助于加固面筋网络,从而维持面包形态完整并实现体积小幅提升;相反,蒸制过程中的相对较低的温度(100 ℃)、高湿与高压环境则加剧了面筋网络的破坏,最终导致馒头结构崩塌。此外,研究还识别出高分子量、低(1→4)/(1→3)连接比例的β-葡聚糖结构更适用于烘焙面包体系。

该研究系统阐释了β-葡聚糖的结构与功能关系,揭示了其如何在不同加工条件下调控食品基质行为,进而影响最终产品的形态与性能,为β-葡聚糖作为功能性膳食纤维在食品工业中的精准应用提供了理论依据与实践参考,对推动慢性病营养干预导向的主食升级具有重要意义。

本研究由潘志芬研究员统筹规划,王涛研究员在研究过程中提供了关键性的指导。相关成果以“Divergent effects of β-glucan addition in baked vs steamed bread: Deciphering hydration of BG and its interaction with starch-protein networks”为题发表于食品科学领域顶级期刊Food Hydrocolloids(SCI一区TOP期刊,IF=12.4)。论文第一作者为中国科学院成都生物研究所和四川农业大学联合培养博士研究生张智慧,通讯作者为李俏副研究员和周永红教授。该项研究得到了国家自然科学基金青年项目(32201847)、西藏自治区科技厅项目(XZ202201ZD0001N)、特异优良品质青稞新品种加工技术研发和培训推广等项目(2024JDKP0218)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2025.112047

图1 β-葡聚糖添加对面包和馒头表型的不同影响

图2 β-葡聚糖添加抑制了淀粉的糊化和消化

图3 β-葡聚糖与淀粉、蛋白质紧密结合并干扰面筋网络的形成

图4 β-葡聚糖添加引起馒头坍塌的作用机制推测