成都生物所庞学勇团队在土壤动物功能性状多样性驱动机制方面取得进展

来源:生态环境修复中心

作者:涂程伟、庞学勇

时间:2025-10-09

大量的毁林活动导致生物多样性下降,使通过自然演替恢复退化生态系统的生物多样性与生态功能成为重要课题。然而,随着演替的进行,土壤动物群落的功能性状多样性是否恢复仍不明确。特别是,具有独特性状的分类群数量增加以及分类群间功能性状分化均会扩大群落占据的功能生态位,但目前尚无研究揭示这两种过程的相对重要性。

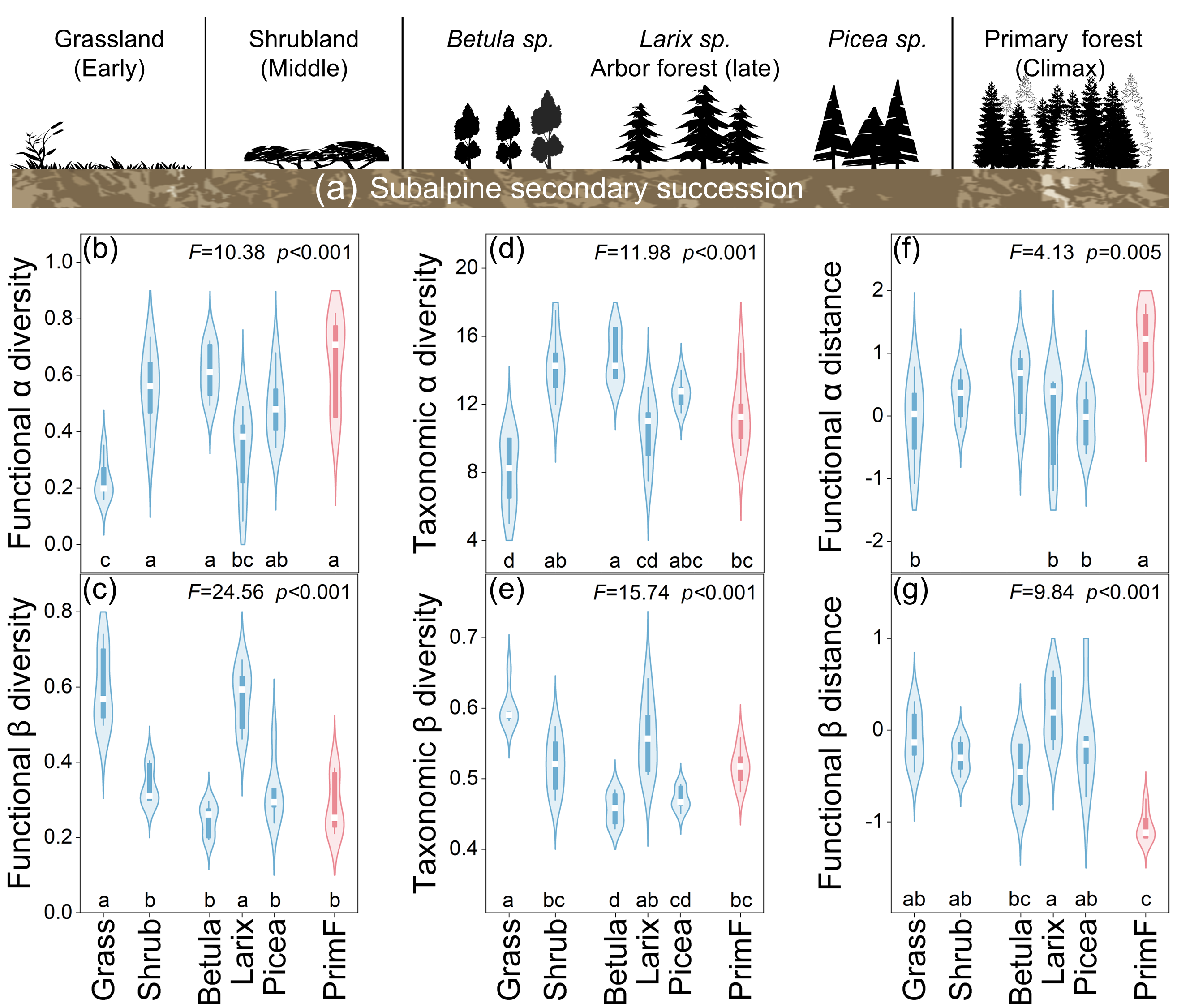

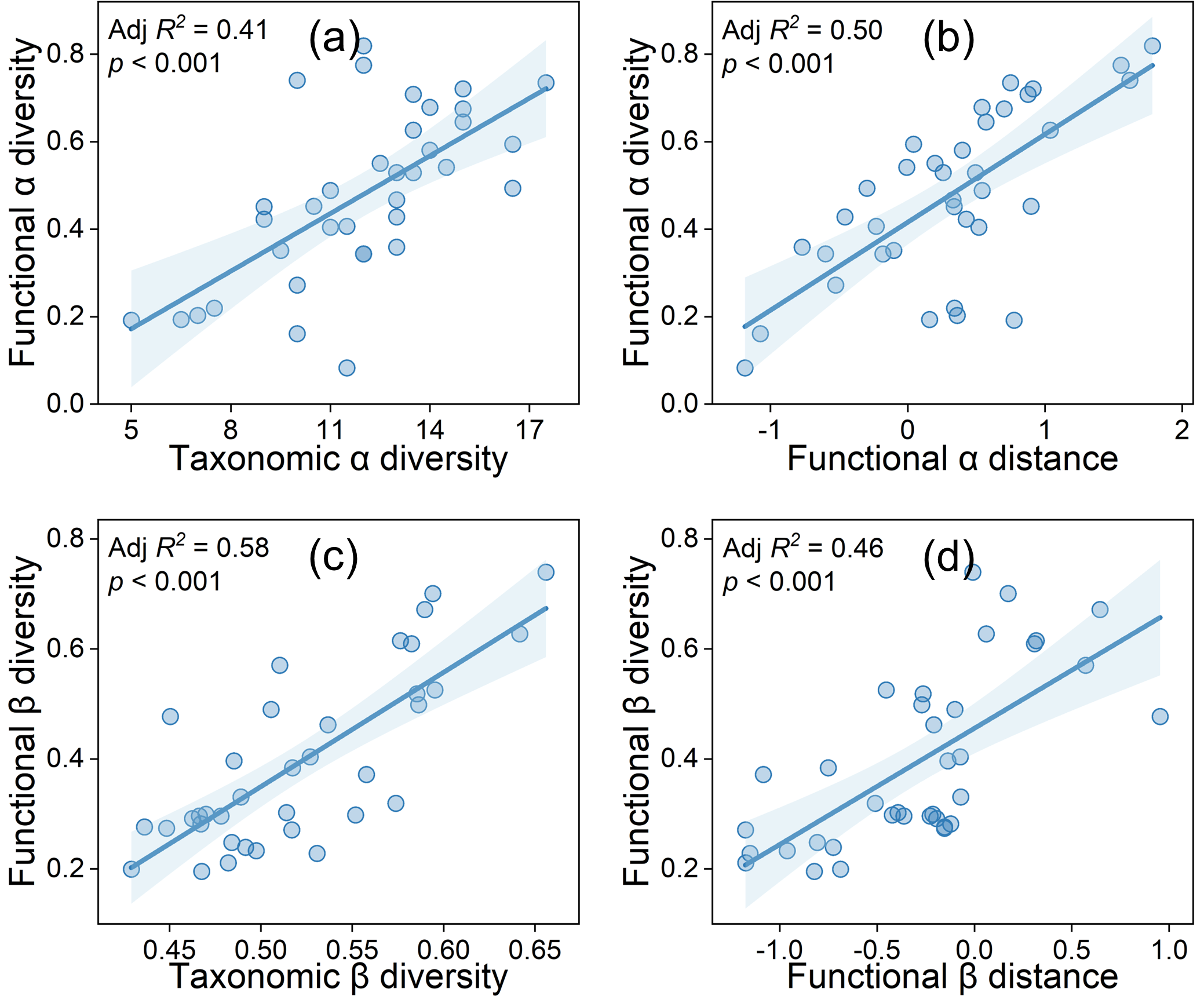

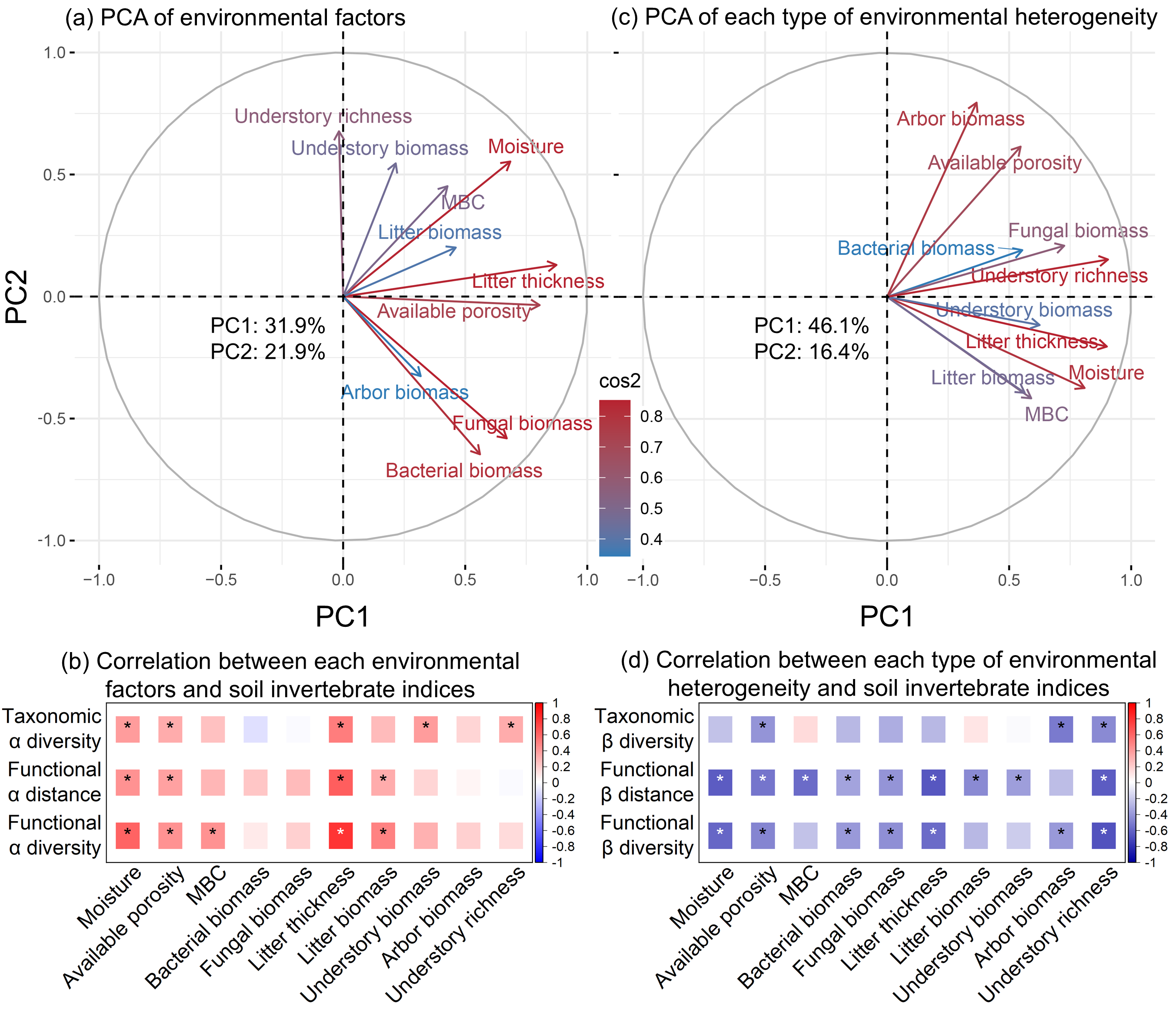

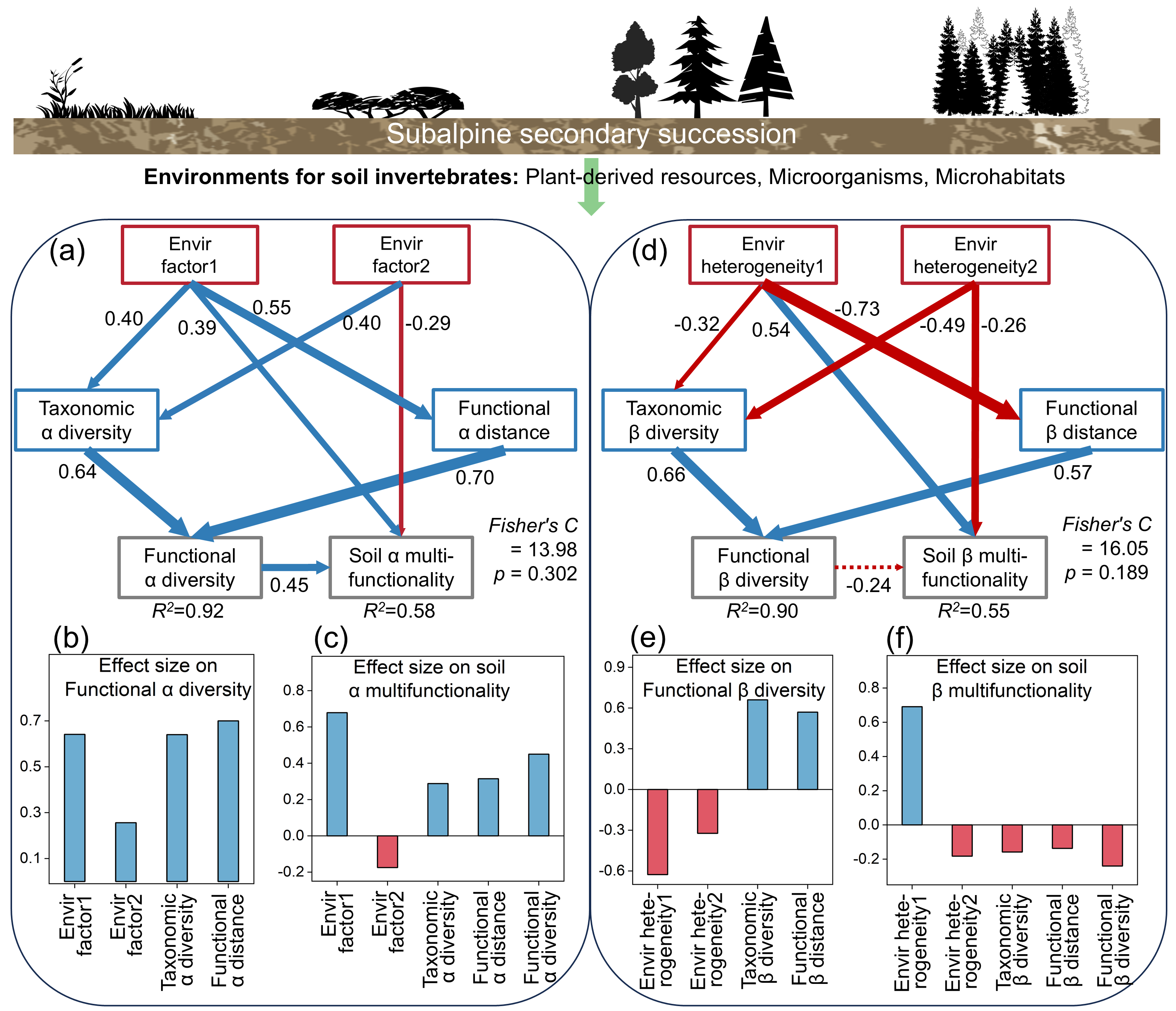

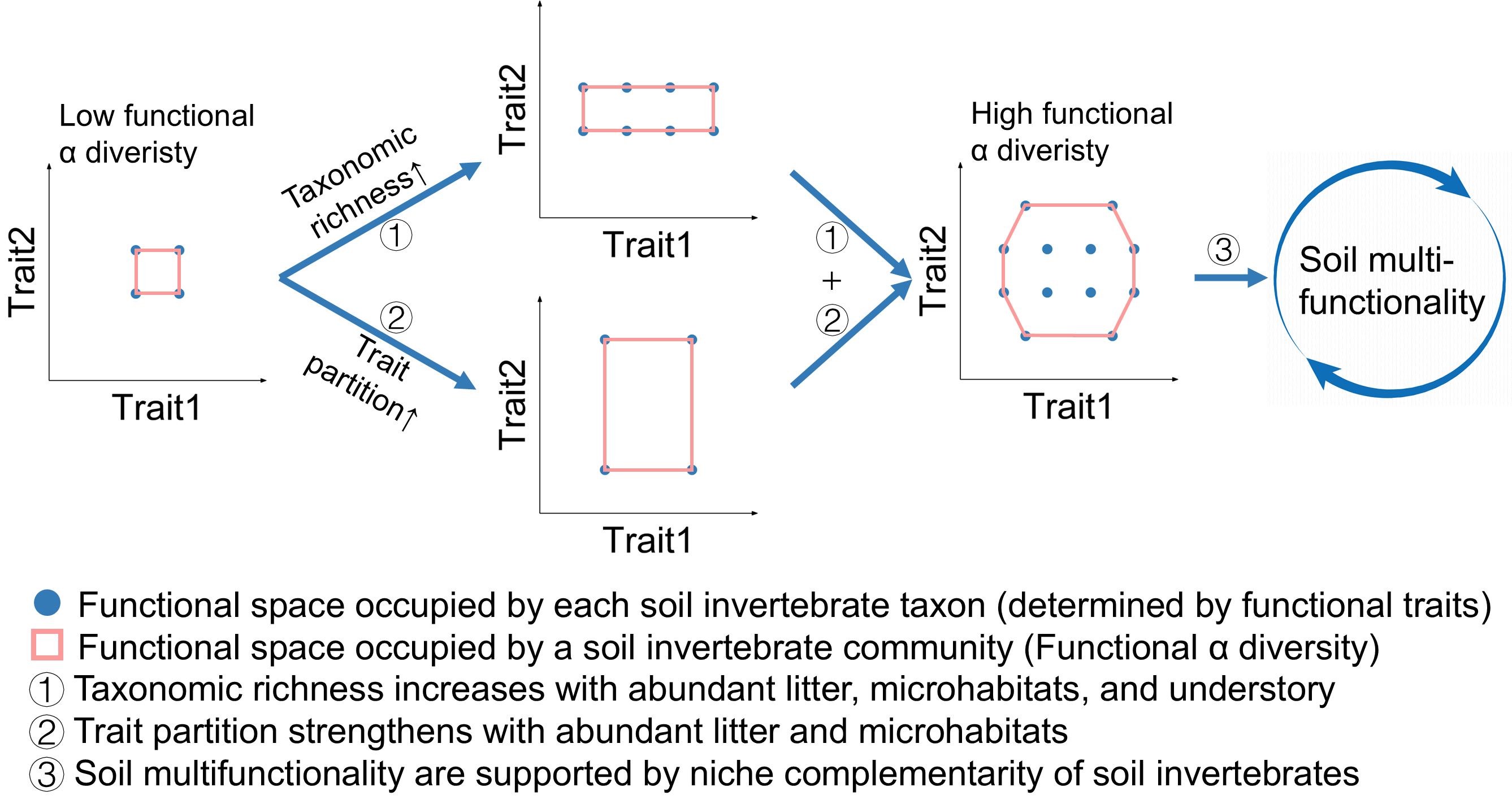

针对这一科学问题,中国科学院成都生物研究所退化土壤生态功能恢复创新团队博士生涂程伟在庞学勇研究员指导下,提出了一种新颖的“分类多样性-功能距离”分析方法,利用分类学多样性与分类群之间的功能距离共同解释功能多样性。该方法被应用于研究高海拔次生演替梯度(包括草地、灌丛、乔木林和原始林)上的土壤无脊椎动物群落。研究结果表明:(1)土壤无脊椎动物的功能α多样性(样地内的功能丰富度)总体上随演替增加,尽管在乔木林阶段因树种不同而有所波动;功能β多样性(样地间的功能不相似性)在演替过程中下降,支持趋同演替模型。(2)分类学α/β多样性(分类丰富度/不相似性)与标准化功能α/β距离(样地内/间的性状分化)共同塑造了观测到的功能α/β多样性,且两者的贡献相当。(3)凋落物和土壤微生境通过调控分类学多样性和标准化功能距离,影响土壤无脊椎动物的功能多样性,并最终支持土壤多功能性的演替恢复。

该研究强调了性状分化作为分类群组装机制的重要补充,两者在驱动高海拔土壤生态系统功能演替中具有同等贡献。这些结果不仅为土壤动物功能的恢复途径提供了新见解,也推动了基于性状的土壤动物生态学研究。未来在不同生物群落和空间尺度上验证这些机制,将有助于制定有针对性的生态系统管理策略,增强全球恢复工作中土壤生物保护的功能效益。

相关研究结果以“Taxonomic assembly and trait partitioning contribute comparably to soil invertebrate functional diversity along secondary succession in high-elevation plateau ecosystems”为题,发表于国际土壤学权威期刊Soil Biology and Biochemistry。成都生物研究所博士生涂程伟为论文第一作者,庞学勇研究员为论文通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和西藏自治区科技项目的联合资助。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2025.109995

图1 高海拔次生演替过程中土壤无脊椎动物的功能α和β多样性(b-c)、分类学α和β多样性(d-e)以及标准化功能α和β距离(f-g)

图2 分类多样性与功能多样性的关系(a、c),以及标准化功能距离与功能多样性的关系(b、d)

图3 环境因子(a)和环境异质性(c)的主成分分析。环境因子与土壤无脊椎动物α指标的关系(b)。环境异质性与土壤无脊椎动物β指标的关系(d)

图4 高海拔次生演替对土壤无脊椎动物功能多样性与土壤多功能性的直接和间接影响

图5高海拔次生演替土壤无脊椎动物功能多样性和多功能性的驱动机制概念图