成都生物所李家堂团队提出水栖蛇类物种形成新观点

来源:生物多样性保护中心

作者:任金龙

时间:2025-08-27

冰期气候波动对北半球生物类群的种群历史与物种形成与维持产生了深远影响。中国陆地面积一半以上为山地系统,是地形最多样的国家之一。我国华中地区、华南地区地形异质性强,历史上多次受到冰期的影响且为物种提供了丰富的避难所,但该地区的动物物种形成机制研究仍较为匮乏。

水栖蛇类物种迁移扩散能力相对较弱,其谱系分化与物种形成过程受山脉、水系与气候影响较大。山溪后棱蛇Opisthotropis latouchii物种复合体(包含山溪后棱蛇、莽山后棱蛇O. cheni与赵氏后棱蛇O. zhaoermii等物种)隶属于水游蛇科Natricidae、后棱蛇属Opisthotropis,是我国华东、华中及西南地区特有的小型水栖蛇类,其物种界定、系统关系与演化历史尚不清楚。

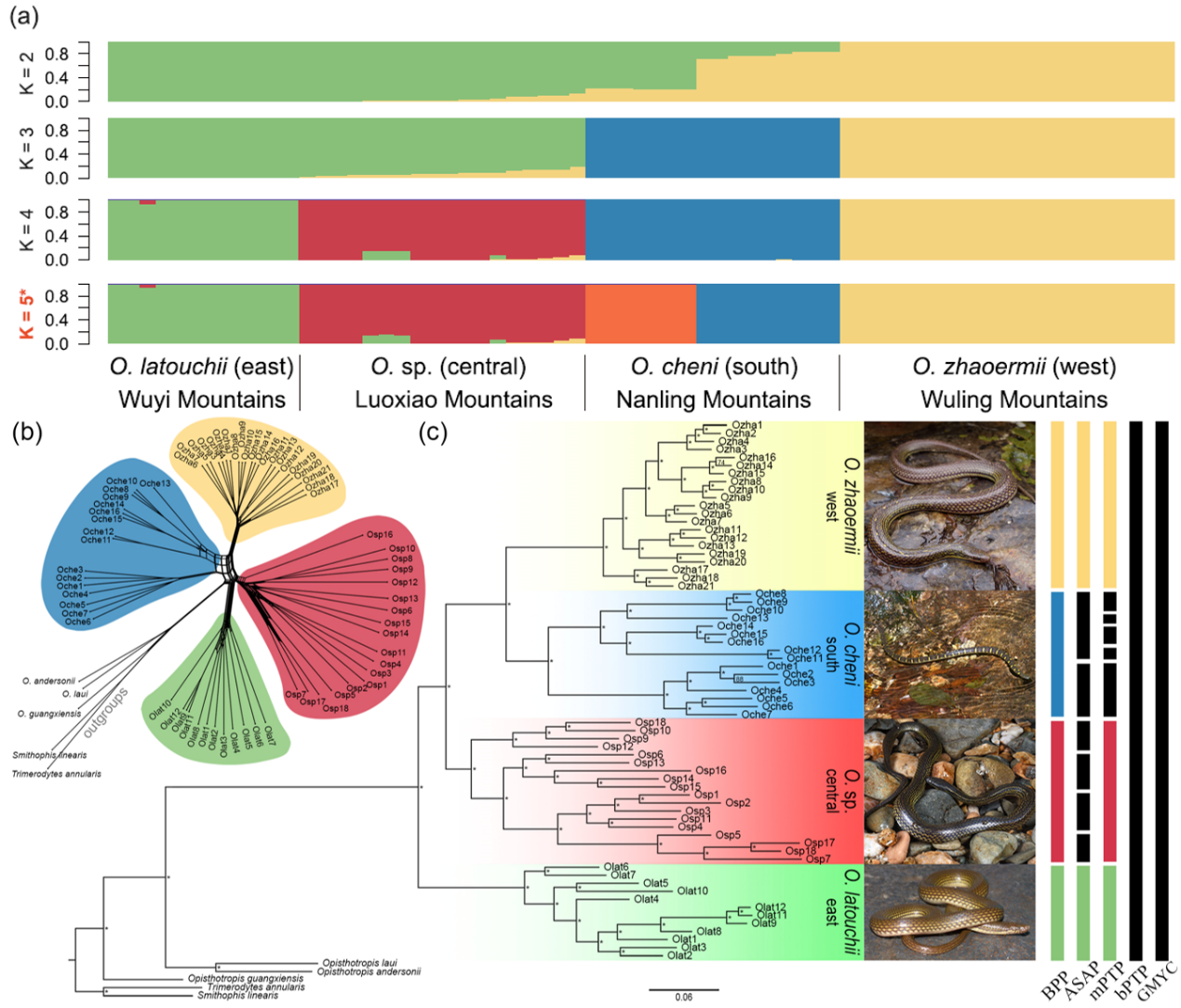

通过对山溪后棱蛇物种复合体67个个体进行高通量基因组重测序并结合种群基因组学分析,探究了其生物地理格局、遗传分化及种群动态历史。分析结果表明山溪后棱蛇物种复合体具显著的遗传分化,鉴定出四个主要演化谱系,不同谱系遗传背景清晰且地理分布范围明确,分别对应于武夷山脉、罗霄山脉、武陵山脉与南岭山脉四大地理单元(图1)。

图1. 山溪后棱蛇物种复合体遗传结构、系统发育树与物种界定

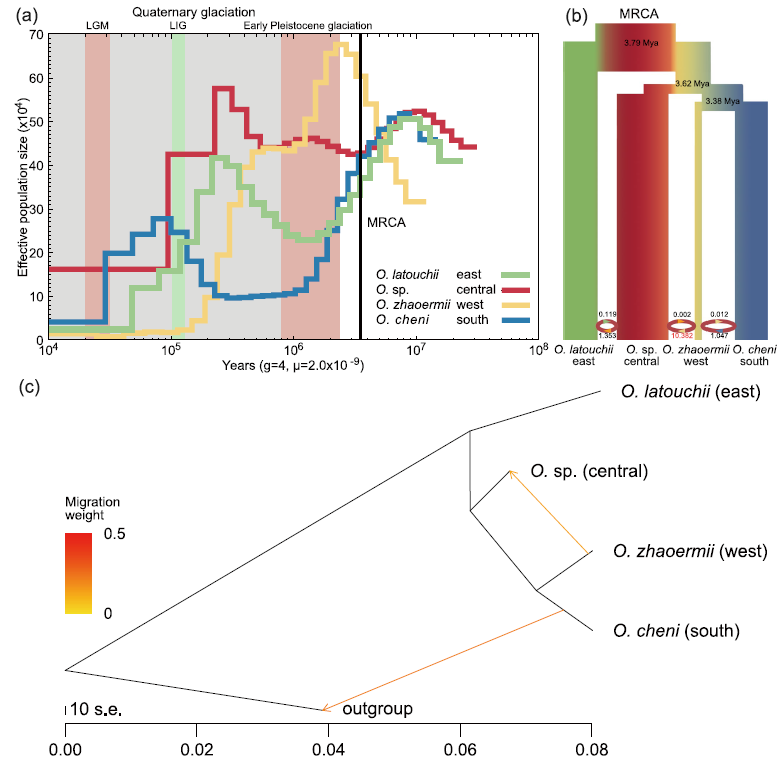

该复合体谱系分化始于上新世晚期,四个谱系在第四纪冰期经历种群瓶颈后,受各自山脉避难所地理隔离作用而发生初步分化,随后在间冰期内沿各自分布的山脉内分别向北扩张,山脉隔离与纬度梯度共同驱动了各谱系的进一步分化(图2)。检测到武陵山脉谱系向罗霄山脉谱系发生较小规模、单向、近期基因流,暗示雪峰山-湘江可能为其冰期后二次接触的扩散通道。第四纪冰期促使山溪后棱蛇物种复合体开始分化,山脉在冰期发挥了关键避难所作用,促进了快速物种形成;而在间冰期则成为扩散通道,推动分布区扩张并发生近期基因流(图3)。

图2. 山溪后棱蛇物种复合体种群历史动态与基因流

图3. 山溪后棱蛇物种复合体物种形成格局

研究系统解析了山溪后棱蛇物种复合体的种间关系与时空演化格局,揭示了后棱蛇属内存在隐存多样性,阐明了第四纪气候振荡通过“山脉避难所-山脉廊道”协同作用促进快速物种形成并塑造东亚特有爬行动物多样性的机制。

上述研究成果论文以“Quaternary glaciation accelerates speciation in aquatic snakes through recent bottlenecks”为题在线发表于中国科学院一区TOP期刊Molecular Ecology。中国科学院成都生物研究所副研究员任金龙为本文第一作者,李家堂研究员为论文通讯作者,该研究得到科技部国家重点研发计划项目、国家自然科学基金青年科学基金项目(A类、C类)等资助。