成都生物所龙海团队在小麦多逆境抗性与籽粒功能成分协同改良中获新进展

来源:生物资源利用中心

作者:张海莉

时间:2025-07-29

小麦是全球种植和消费最广泛的作物之一,为超过三分之二的人口提供主食。然而,小麦的正常生长发育时刻受到各种生物(如病害)和非生物逆境(如干旱等)的影响,粮食安全面临巨大挑战。色氨酸脱羧酶(Tryptophan decarboxylase, TDC)是植物色氨酸代谢途径中的限速酶,负责催化色氨酸转化为多种生物活性分子(如血清素、褪黑素和植物激素IAA)。因此,调控小麦中的色氨酸代谢不仅可能增强其生物活性成分的积累,还可能提高其对生物或非生物胁迫的抗性。然而,TDC在小麦抗逆性和籽粒品质形成中的具体作用尚不明确,这限制了其在小麦遗传改良中的应用。

在团队前期的研究中,从抗禾谷孢囊线虫(cereal cyst nematode, CCN)的小麦近缘物种易变山羊草(Aegilops variabilis)中鉴定到一个参与CCN抗性反应的基因——AevTDC1。本研究团队通过在小麦中过表达AevTDC1(AevTDC1-OX),显著地提升了小麦籽粒功能成分含量与逆境抗性,并对其逆境抗性的分子机制进行了解析。

(1)AevTDC1增强小麦CCN抗性的双重调控机制

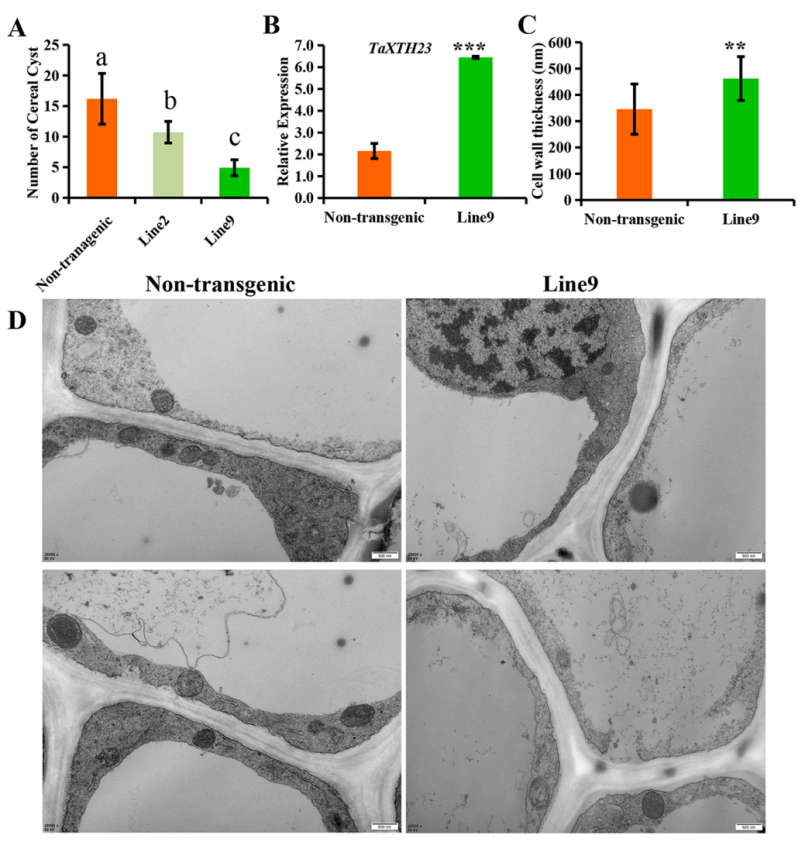

本研究中,作者通过抗性鉴定发现AevTDC1-OX小麦株系根部新形成的孢囊数量显著减少(图1A),证实该基因确实能增强小麦对CCN的抗性。在前期发现AevTDC1与AevPAL1协同激活水杨酸(SA)信号通路的基础上(Plant Journal, 2021, 107(3):698-712),本研究进一步发现AevTDC1-OX显著上调了细胞壁修饰相关基因TaXTH23的表达(图1B);透射电镜(TEM)观察显示,AevTDC1-OX株系根尖细胞的细胞壁厚度显著增加(图1C-D)。基于以上结果,作者揭示了AevTDC1通过激活SA信号通路和促进细胞壁增厚双重途径增强CCN抗性的分子机制。这一发现为小麦抗线虫育种提供了新的分子靶点和理论依据。

图1 CCN抗性鉴定与根部细胞壁厚度比较。

(2)AevTDC1-OX显著提高小麦耐旱性的机制

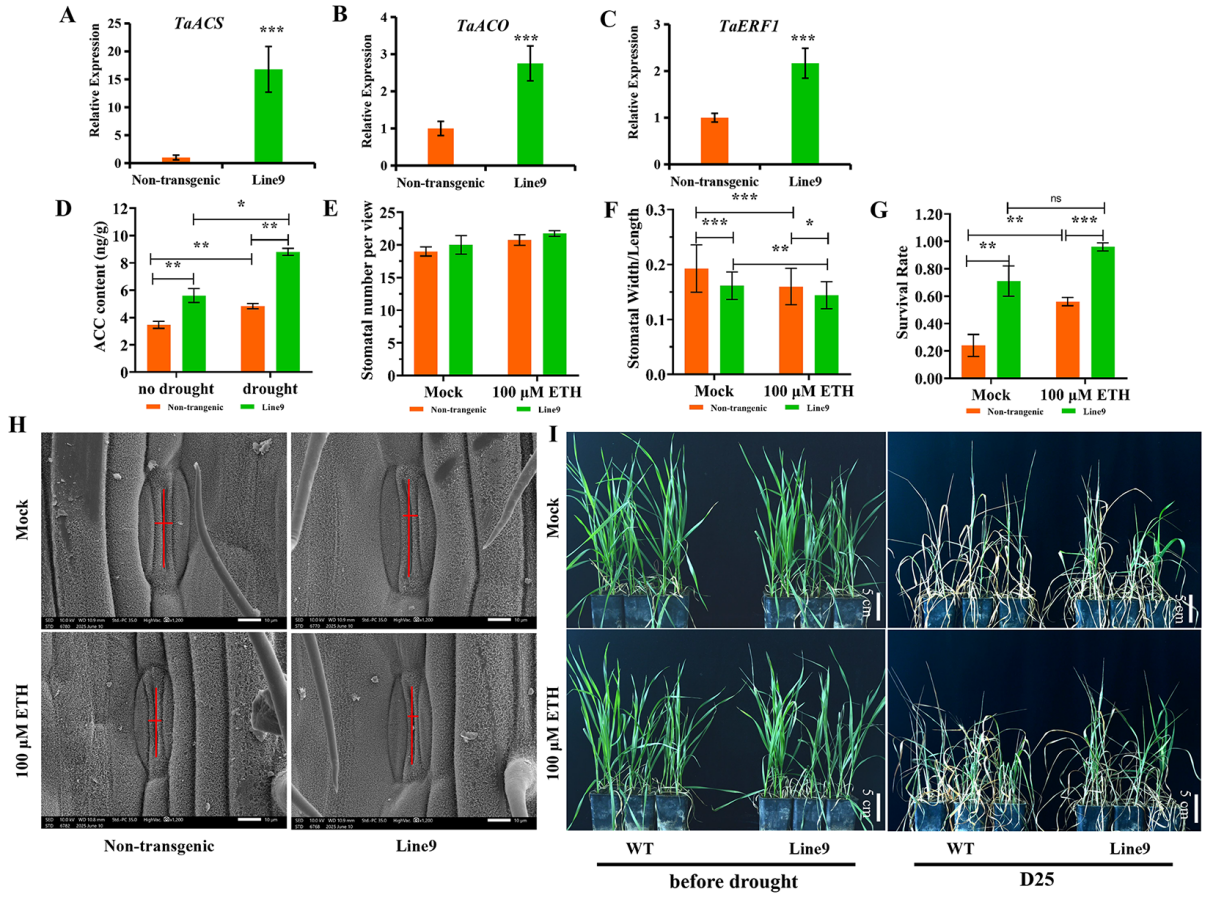

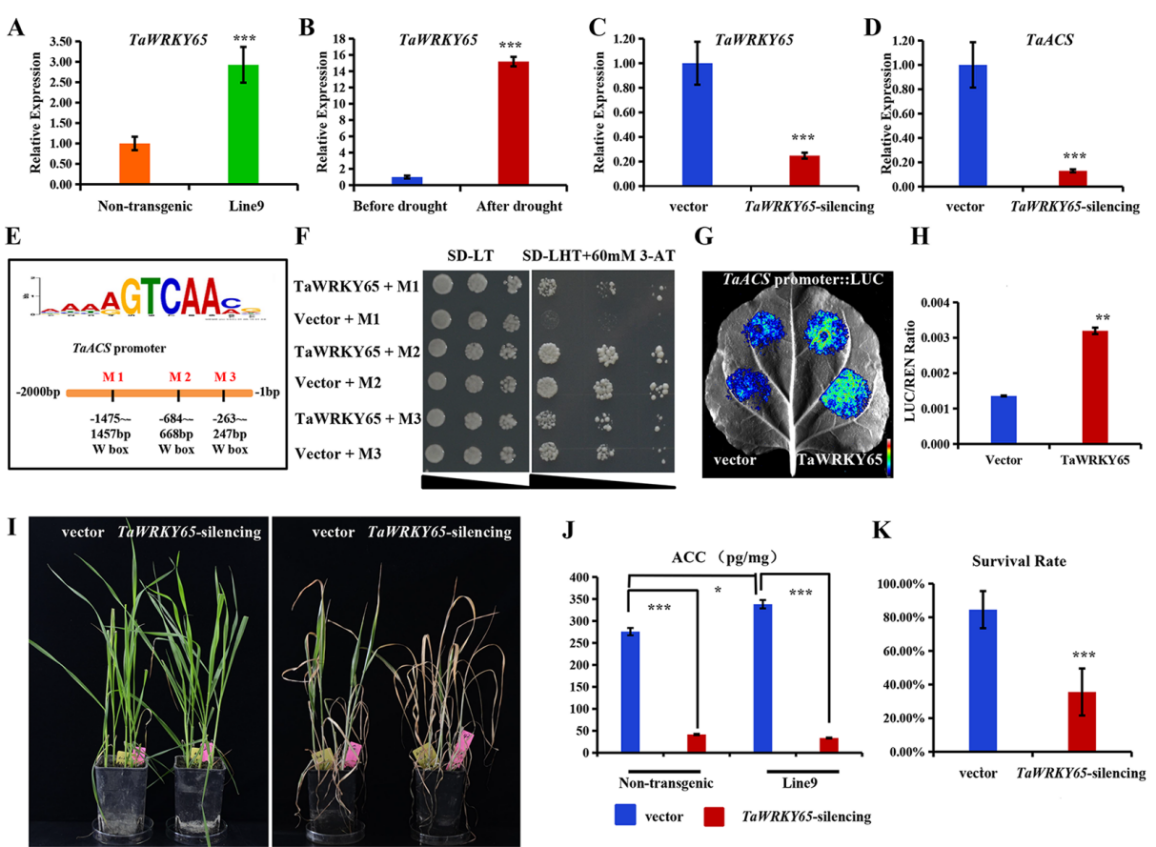

进一步研究发现,AevTDC1的过表达可通过调控气孔开度增强小麦的耐旱能力。为深入解析AevTDC1-OX小麦耐旱性增强的分子机制,团队通过干旱胁迫下多点转录组学分析结合外源激素处理,发现AevTDC1可能通过促进ET生物合成,进而调控气孔关闭,最终增强小麦的耐旱性(图2)。为进一步揭示乙烯途径参与耐旱性的调控网络,作者通过转录组学交叉分析以及转录因子结合位点的预测分析,筛选到一个可能调控乙烯合成的转录因子——TaWRKY65。通过BSMV-VIGS、酵母单杂交实验和双荧光素酶报告等实验(图3),证明了TaWRKY65是一个新的乙烯合成正向调控因子,能直接激活TaACS表达促进乙烯生物合成,减小气孔开度,进而增强小麦耐旱性。这一发现为解析乙烯介导的干旱响应机制提供了新视角。

图2 ET与耐旱性的相关性。

图3 TaWRKY65调节小麦的乙烯生物合成和耐旱性。

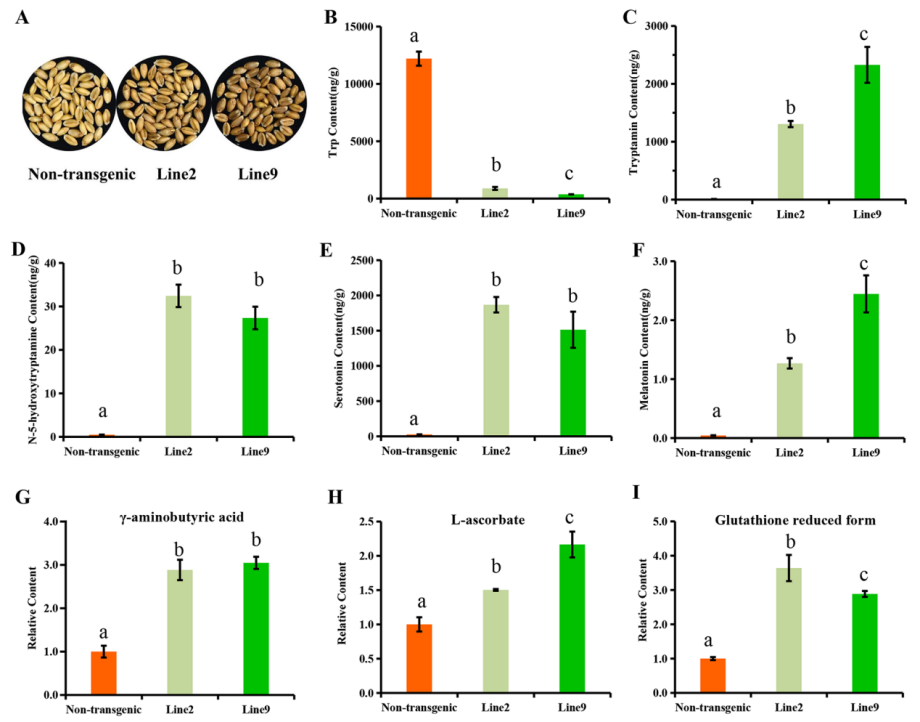

(3)AevTDC1-OX小麦籽粒品质与产量表现

研究中还发现AevTDC1-OX转基因小麦籽粒颜色呈深棕色,通过代谢组学与褪黑素相关物质的定量检测发现,AevTDC1-OX显著提高了籽粒中多种功能活性物质的含量,包括:色氨酸代谢产物色胺、血清素、褪黑素,以及抗氧化物质γ-氨基丁酸、抗坏血酸、还原型谷胱甘肽等(图4)。其中,AevTDC1-OX不同株系籽粒中的色胺含量显著提升130-260倍,血清素和褪黑素含量也显著增加30-60倍。为全面评价AevTDC1在小麦育种中的应用潜力,团队通过连续2年的田间试验分析了AevTDC1-OX株系的产量相关性状表现。结果显示:AevTDC1-OX对株高(PH)、小穗数(SNS)和植株生物量产生轻微的降低效应;但产量三要素——穗粒数(GNS)、有效穗数(ESNP)和千粒重(TGW)在转基因与WT间无显著差异。

图4 籽粒中色氨酸、色氨酸衍生物和生物活性化合物的含量。

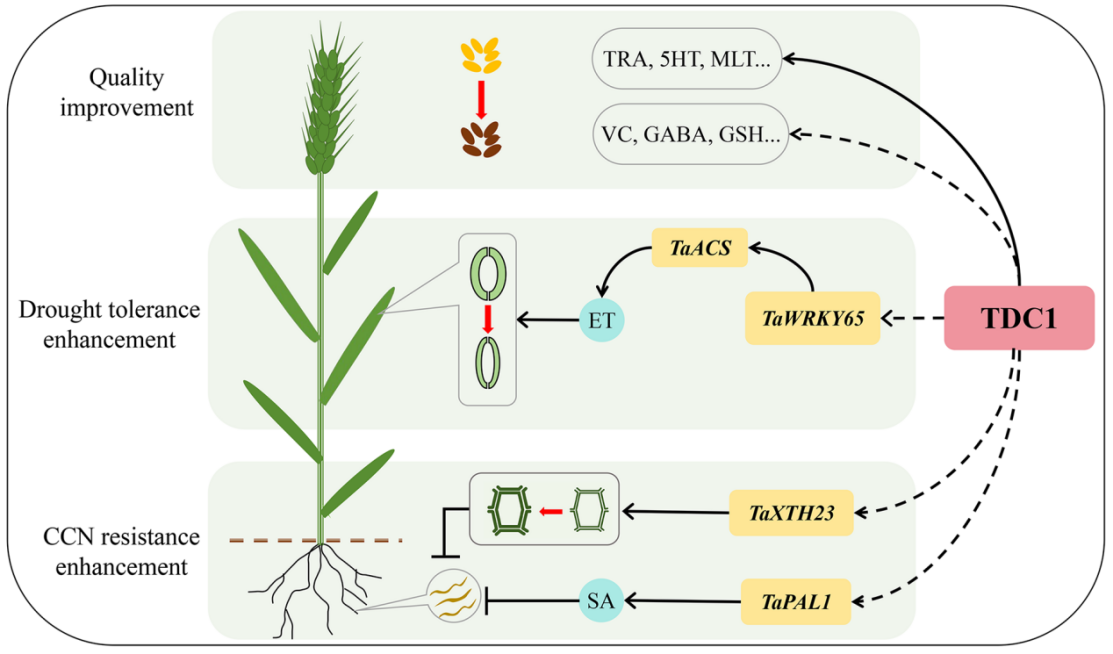

综上,该项研究的结果表明:AevTDC1能通过影响多条代谢途径正向调控小麦生物(CCN抗性)和非生物(耐旱性)胁迫抗性,增加籽粒保健功能成分含量(图5),并对产量相关性状无显著负效应,在小麦抗逆遗传改良以及功能性、强化型小麦产品开发方面具有重要应用潜力。本研究不仅拓展了我们对植物色氨酸代谢调控网络的认识,也为小麦抗逆育种和功能型品种培育提供了重要的基因资源和理论依据。

图5 AevTDC1提高小麦籽粒健康成分和抗逆性的作用模式图。

上述研究结果以“Manipulation of the Expression of Tryptophan Decarboxylase Boosts Grain Functional Quality and Stress Resilience Capacity of Wheat”为题发表在植物科学权威期刊Plant Biotechnology Journal杂志上,中国科学院成都生物研究所张海莉副研究员为论文第一作者,龙海研究员为通讯作者。中国科学院遗传与发育研究所的辛培勇副研究员、褚金芳研究员也参与了该研究。研究工作得到了四川省科技支撑项目(2021YFYZ0027)、四川省麦类作物育种攻关项目(2021YFYZ0002)以及中国科学院青年创新促进会(2022377)等项目的资助。