成都生物所庞学勇团队系统揭示亚高山次生演替土壤原生生物动态及驱动机制

来源:生态环境修复中心

时间:2025-04-27

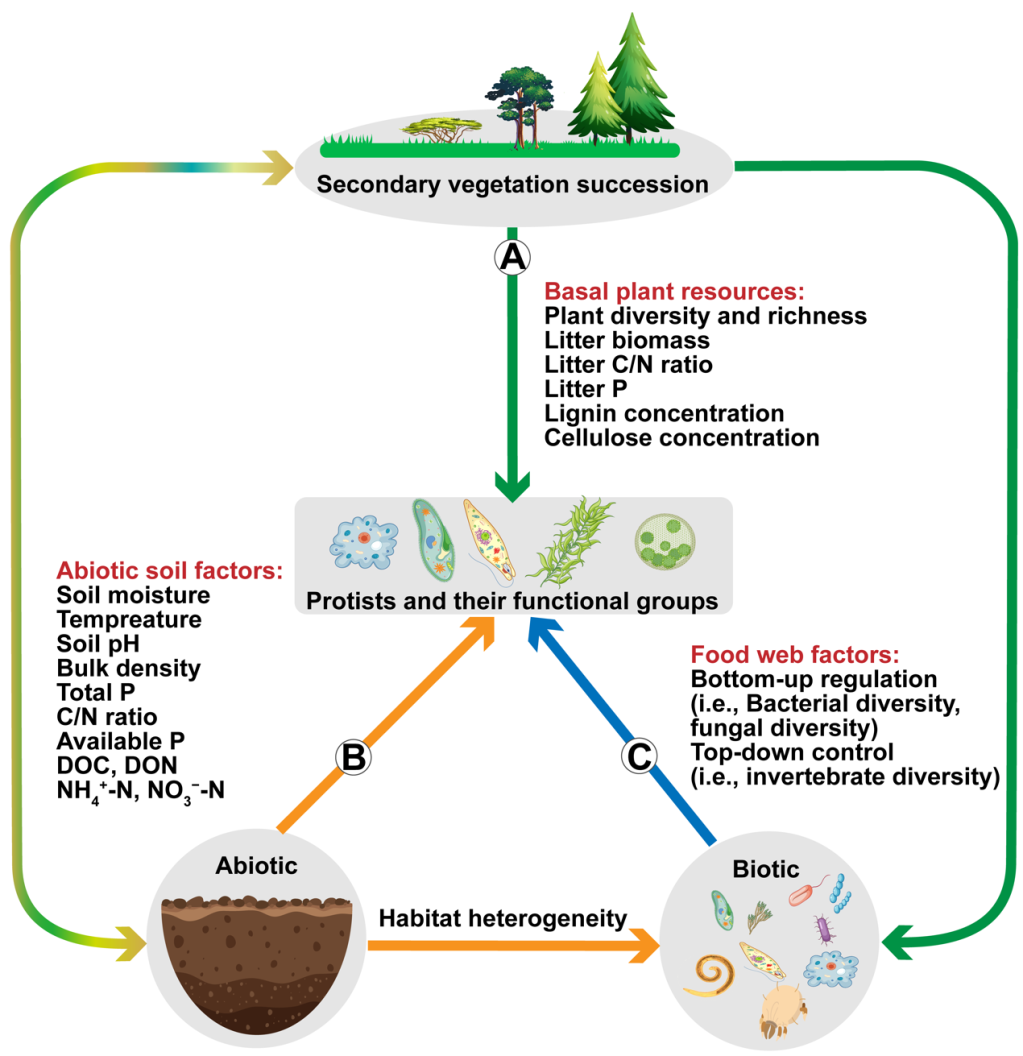

土壤环境异质性、基础植物资源与食物网因子是驱动原生生物多样性的关键因素。作为土壤微食物网的核心组分,原生生物通过多营养级互作参与有机质分解和养分循环过程。吞噬型原生生物(如丝足虫、纤毛虫)通过捕食细菌和真菌调控微生物群落结构;寄生型类群(顶复门、卵菌纲)寄生于动植物调控宿主种群动态;光养型类群(绿藻、黄藻)则作为初级生产者促进土壤碳固存。次生演替过程中,植物群落变化通过三种机制影响原生生物(图1):1)资源供给机制,植物多样性通过凋落物输入和根系分泌物改变碳氮资源有效性;2)非生物调控机制,土壤pH、水分和有机质含量等理化性质变化重塑微生境;3)生物调控机制,微生物群落演替和土壤动物捕食压力形成自下而上与自上而下的级联效应。然而,目前对于植物资源、食物网因子和非生物土壤因子如何协同调控土壤原生生物群落的综合机制尚未充分阐明。尤其高营养级功能群(即吞噬型与寄生型)可能对生物调控因子(如微生物演替和捕食压力)更敏感,而低营养级功能群(即光养型)的分布可能更依赖于非生物环境筛选,不同营养级间复杂的相互作用及其驱动机制亟待深入研究。

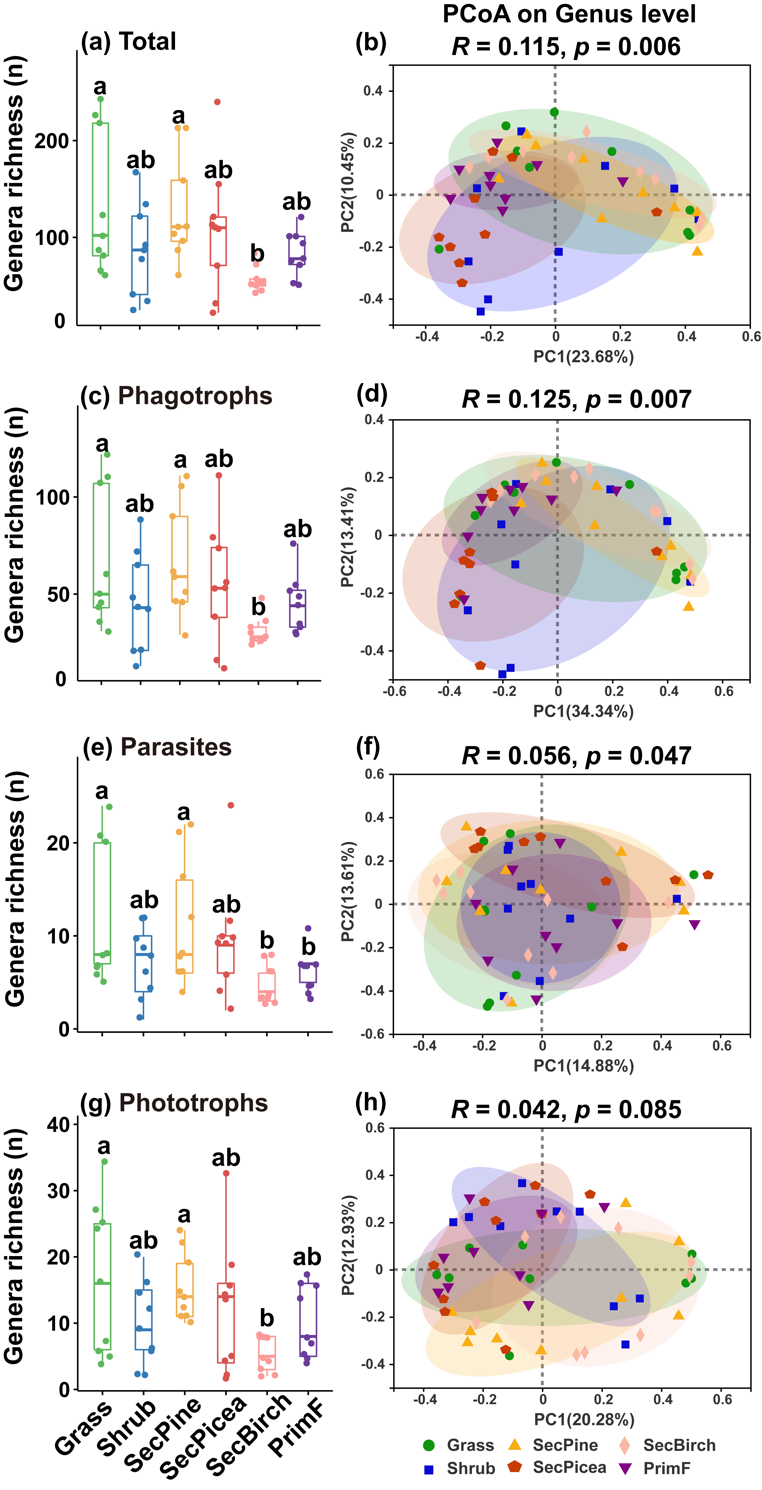

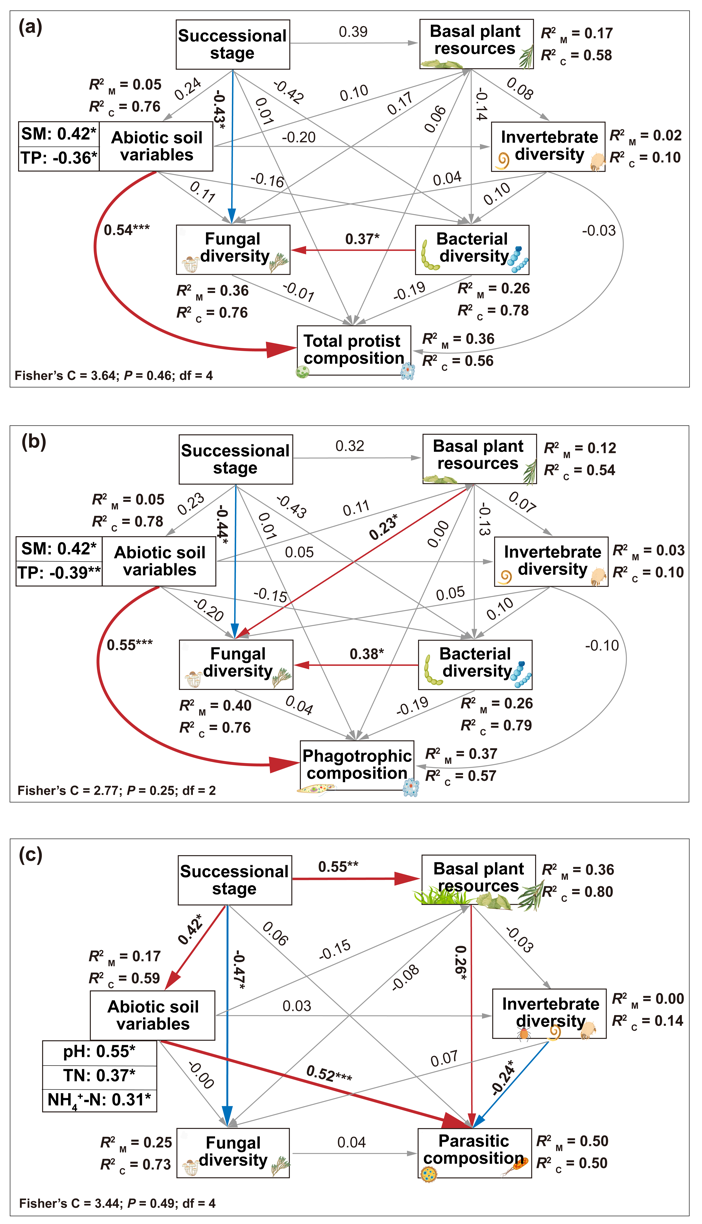

为解决上述科学问题,中国科学院成都生物研究所退化土壤生态功能恢复创新团队博士生张阿娟等人在庞学勇研究员的指导下,研究了西南亚高山次生演替过程中(草地→灌丛→次生林→原生林)植物资源供给、生物因子和非生物土壤因子对吞噬型、寄生型及光养型原生生物的影响。结果表明:(1)总体原生生物多样性在次生演替过程中下降并在次生桦木林阶段达到最低值(图2)。(2)原生生物群落组成与非生物因子(如土壤湿度、总磷含量、pH值)显著相关,而与植物资源、猎物及捕食者之间的关系较弱,表明在次生演替过程中,非生物因子是驱动原生生物群落变化的主要因素,导致地上(植物)与地下(原生生物)多样性模式解耦;然而,寄生型原生生物群落组成受植物资源和无脊椎动物多样性的双重影响(图3)。(3)吞噬型和寄生型群落组成在演替梯度上变化显著,而光养型变化较小(图2),表明高营养级原生生物对环境变化更敏感,土壤微食物网在次生演替过程中经历了功能重组。综上所述,研究深化了对土壤原生生物群落的理解,并揭示了跨环境梯度下非生物与生物因子相互作用如何共同塑造地下生态系统的机制。

相关研究结果于近日以“Protist communities are correlated with abiotic soil factors, but not resources, prey, or predators along a subalpine secondary succession”为题,发表于国际经典土壤学期刊Geoderma上。成都生物研究所博士研究生张阿娟为第一作者,庞学勇研究员为通讯作者,德国森肯伯格博物馆(Senckenberg Museum of Natural History, Görlitz)Anton M. Potapov教授、罗如熠青年副研究员、张燕(已毕业硕士生)、强薇(已毕业博士生)、刘兵博士等参与了部分工作。该研究得到国家自然科学基金、中国留学基金委等项目的联合资助。

原文链接:https://authors.elsevier.com/sd/article/S0016-7061(25)00148-X

图1次生植被演替对土壤原生生物的影响示意图

图2 次生演替过程中总原生生物、吞噬型、寄生型及光养型在属水平的多样性及群落组成

图3 次生演替过程中,基础植物资源、食物网(无脊椎动物、真菌和细菌的多样性)及土壤非生物变量对原生生物群落组成的影响