成都生物所谭周亮团队在UASB反应器抵抗焦化废水冲击负荷的有效性及机制研究中取得进展

来源:生态环境修复中心

作者:江逸

时间:2025-04-23

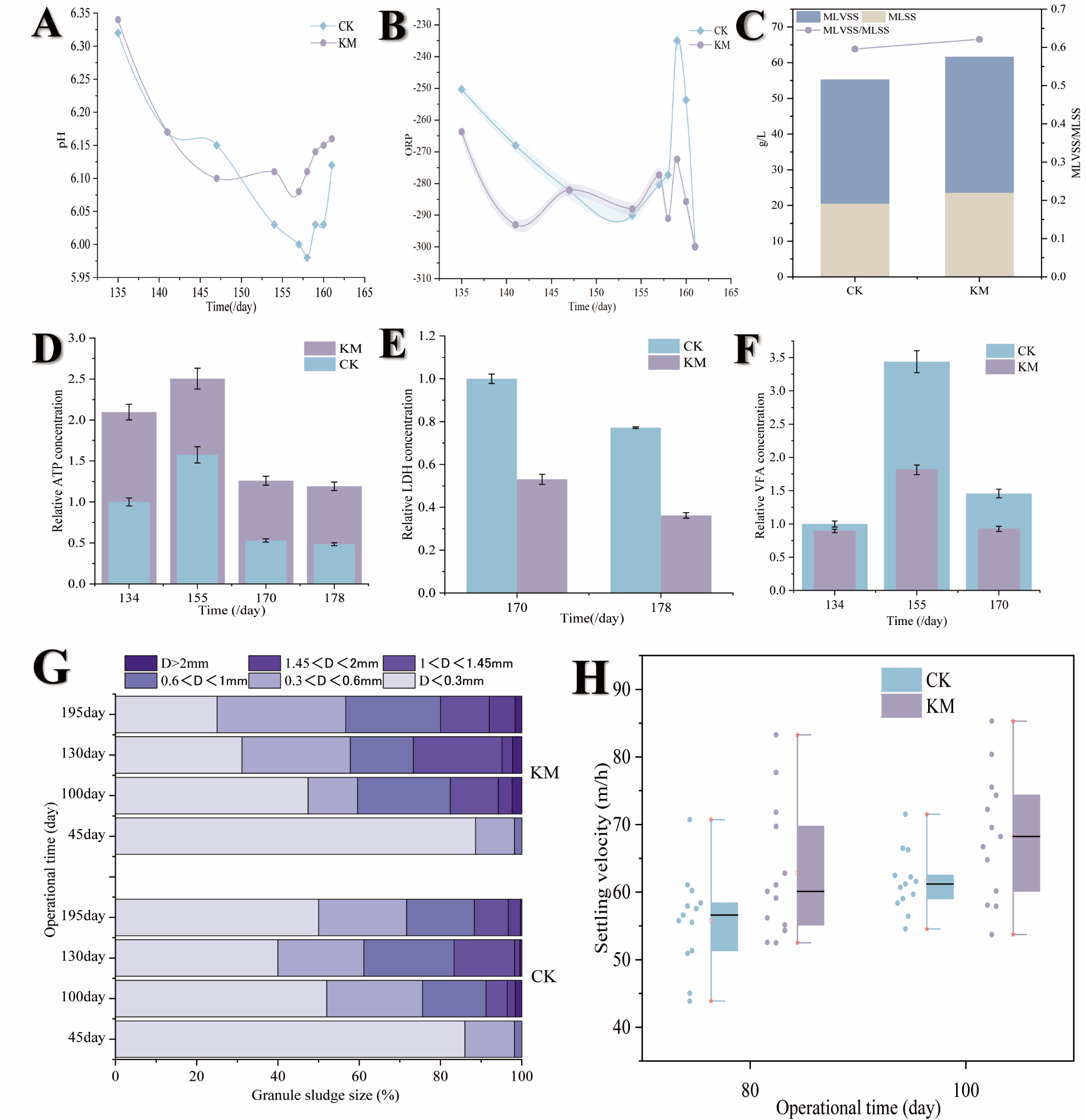

为应对焦化废水处理中厌氧颗粒化速度慢及抗冲击负荷能力不足的挑战,研究团队开发了一种新型海藻酸钠-硅酸镁载体(KM),并在上流式厌氧污泥床(UASB)反应器中进行了应用研究。与对照组相比,KM反应器使厌氧颗粒化尺寸增加了0.6倍,并显著提高了颗粒污泥的抗冲击负荷能力。

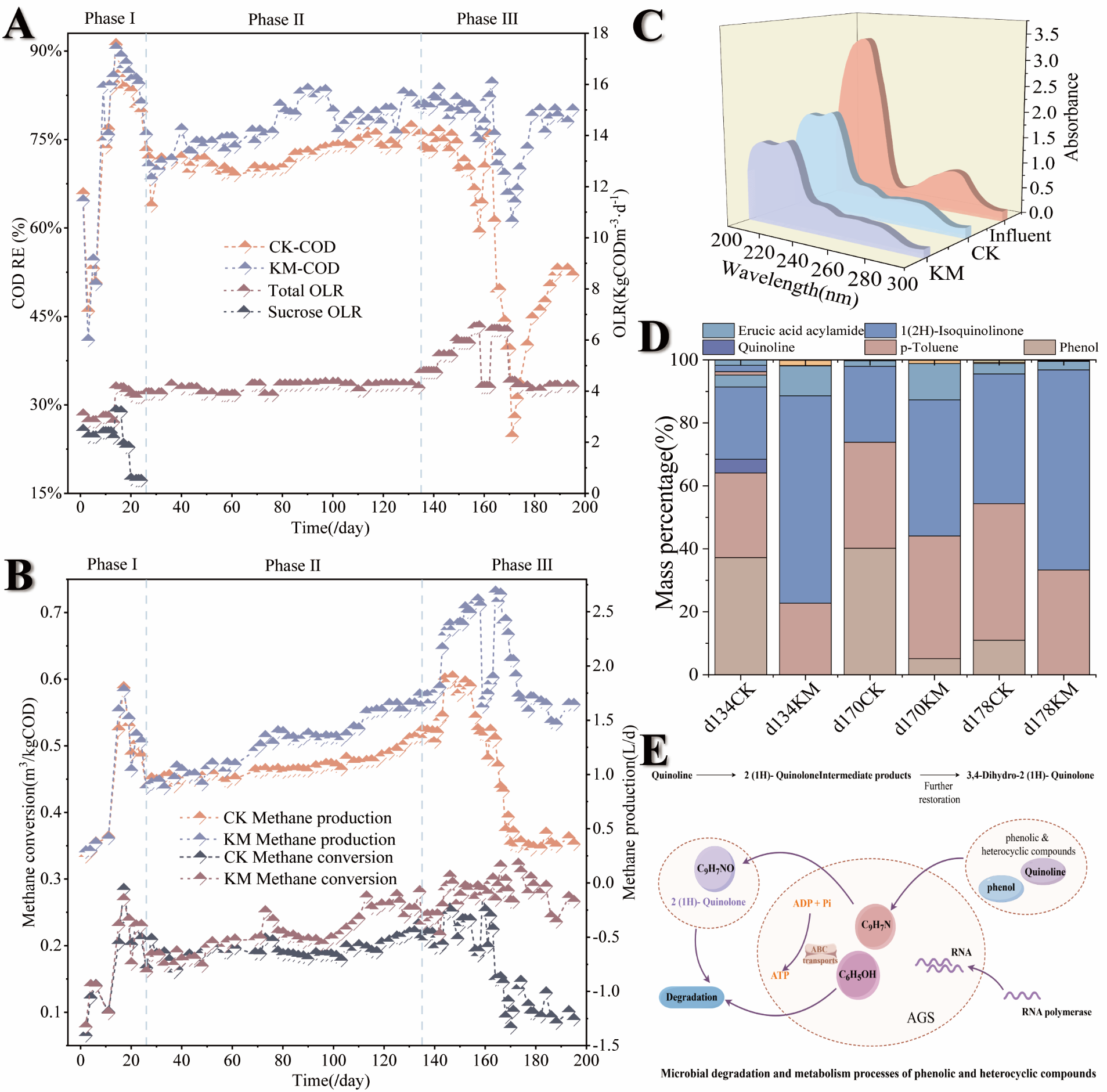

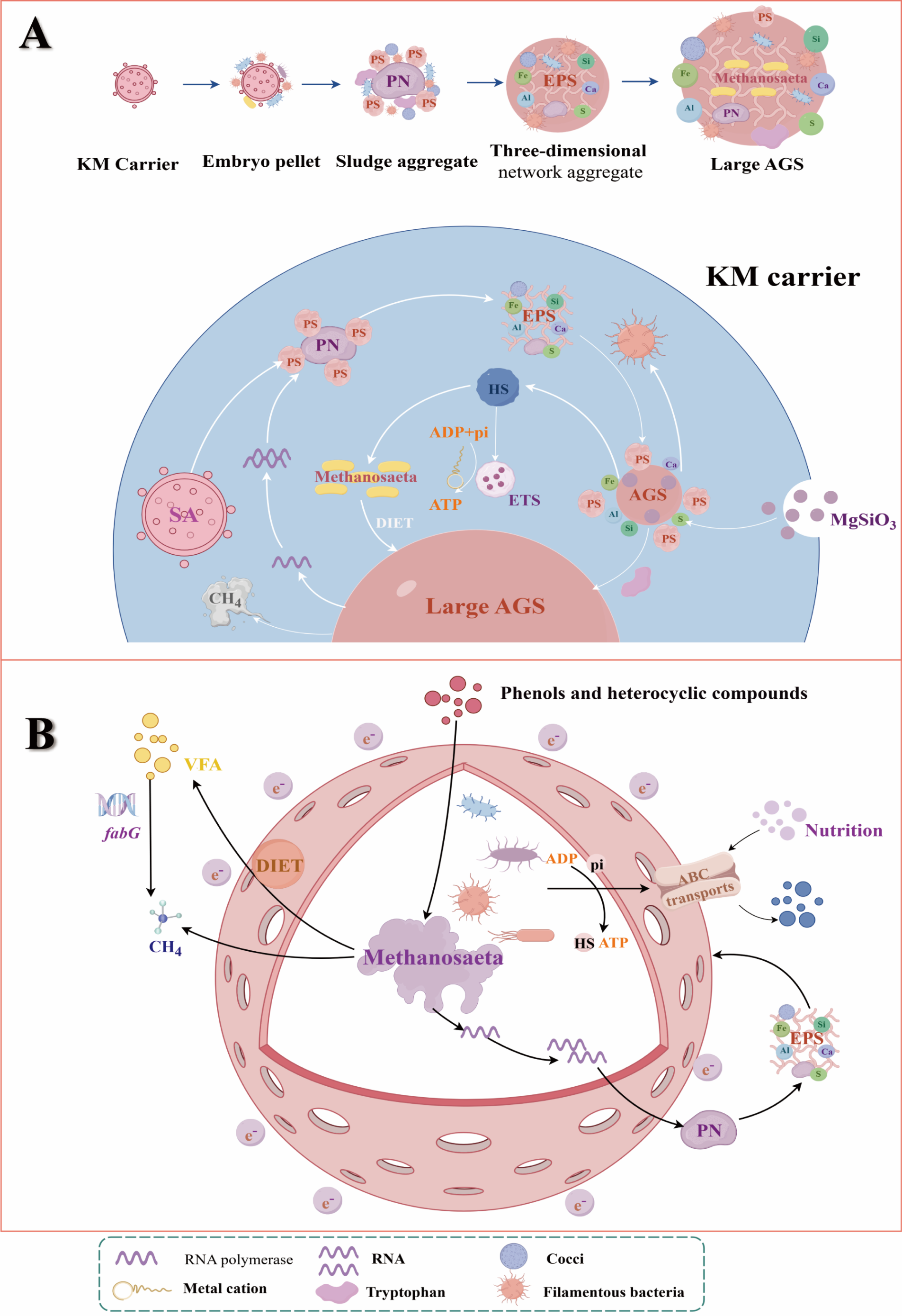

研究发现:(1)KM载体使污泥中胞外聚合物(EPS)的分泌量增加了28%;(2)基于KM载体的颗粒污泥促进了三磷酸腺苷(ATP)和腐殖质的分泌,加速了酚类和杂环化合物的降解,并刺激了quinolone降解关键中间体2(1H)-Quinolone的产生,从而降低了细胞毒性,使系统在冲击后9天内迅速恢复;(3)KM反应器中富集的Methanosaeta显著增强了厌氧颗粒化,提高了系统对冲击负荷的适应能力,并优化了处理效率。

具体而言,KM载体的加入使污泥EPS含量增加了28%,厌氧颗粒尺寸增加了0.6倍。基于KM载体的颗粒污泥中形成的Caldisericum等微生物表现出对焦化废水毒性的耐受能力。此外,KM反应器中富集的Methanosaeta促进了颗粒化,使冲击负荷下的COD去除率、甲烷转化率和甲烷产量分别提高了0.78倍、2.45倍和4.75倍。该研究系统揭示了KM载体在焦化废水处理中促进厌氧颗粒化及抗冲击负荷的机制,为焦化废水的高效处理提供了新思路。

相关成果以“Effectiveness and mechanism of using Sodium Alginate-Magnesium Silicate carrier in UASB reactor to resist shock loading of coking wastewater”为题发表在环境工程领域期刊Journal of Cleaner Production(中科院1区TOP,IF=9.8)上。中国科学院成都生物研究所联合培养学生江逸为本论文的第一作者,谢翼飞副研究员和张丹助理研究员为共同通讯作者。共同作者还包括成都理工大学许文来教授。该研究得到了中国科学院战略生物资源服务网络计划生物资源衍生库项目(KFJ-BRP-009-004)的资助。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2025.145519

图1 KM载体对焦化废水处理效率的提升效果

图2 KM载体对厌氧造粒的提升效果

图3 KM载体强化厌氧颗粒化机制及厌氧颗粒污泥抗冲击负荷机制