成都生物所齐银团队在中亚干旱区荒漠蜥蜴谱系地理学研究领域获得重要进展

来源:生物多样性保护中心

作者:郭宪光

时间:2025-04-18

中亚干旱区(Arid Central Asia)是全球最具代表性的干旱生态系统之一,其独特而复杂的地理环境孕育了丰富的生物多样性。然而,该地区严酷的气候条件和脆弱的生态环境,为生物的生存与演化带来了巨大挑战。特别是在新疆,独特的“三山夹两盆”地貌与干旱气候相互作用,塑造了极具特色的自然景观。这种复杂的地形、地质和气候历史,使得西北干旱荒漠区为不仅成为我国特殊的自然地理单元,还在世界干旱区中形成了别具一格的地理景观——即山地、绿洲与荒漠的共存。

谱系地理学通过整合不同类群、生态系统和地理区域的丰富证据,致力于全面揭示生物多样性的形成与演化规律。然而,尽管已有研究深入探讨了温带地区物种对气候变化的响应模式和机制,但对于干旱区物种的演化历史和适应机制,尤其是亚洲广袤旱地的干旱生物群落,目前的了解仍十分有限。近年来,针对中亚干旱生态系统的遗传与演化模式的研究逐渐展开,但整体而言,仍需更多实证研究来揭示其独特的生态特征和演化规律。这不仅有助于填补当前研究的空白,更能为保护和管理这些脆弱的生态系统提供坚实的科学依据。

虫纹麻蜥(Eremias vermiculata),亦称Central Asian racerunner或Variegated racerunner,是中亚东部干旱区一种极具代表性的小型荒漠蜥蜴。它广泛分布于我国西北干旱荒漠区,以及与之毗邻的哈萨克斯坦斋桑盆地、蒙古南部的沙漠、砾漠和沙丘生态系统中。这种蜥蜴拥有极强的适应能力,其体色丰富多样,涵盖浅灰色、沙黄和灰黄色,背部通常点缀着黑色小点或蠕虫状黑色条纹,因而得名“虫纹麻蜥”(图1)。由于虫纹麻蜥的扩散能力相对有限,且栖息地类型丰富多样,它成为了谱系地理学和生态进化研究的理想模型。通过对这种蜥蜴的研究,可以深入揭示地形和气候动态对该物种在中亚东部干旱区多样化的协同影响,从而为理解干旱生态系统中物种的适应与演化提供重要的科学线索。

图1 正在日光浴的虫纹麻蜥(2016年5月6日上午10:54,郭宪光拍摄于甘肃省高台县)

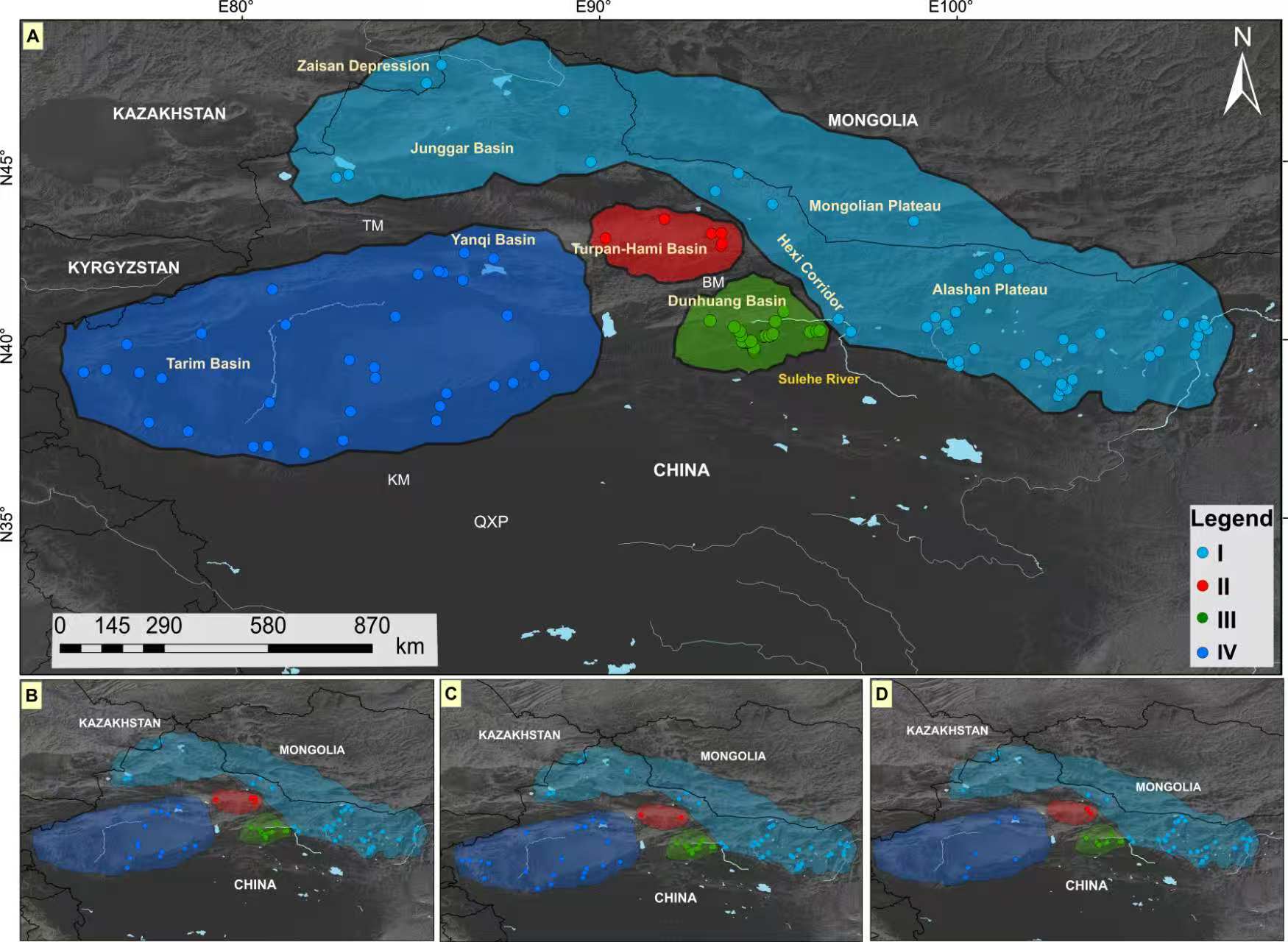

自2007年起,中国科学院成都生物研究所研究团队突破国界限制,在中国西北及邻近中亚地区开展了广泛的实地调查和跨境合作研究。调查涵盖了其分布区的113个样点(图2),并对其876 个个体的线粒体DNA(包括COI和cyt b基因)进行了测序分析。此外,基于171个分布点,团队模拟了该物种适生区的动态变化。为进一步揭示其遗传特征,研究团队还对204个、170个和138个个体的三个核基因⸺CGNL1、MAP1A和β-fibint7⸺分别进行了测序分析。

线粒体DNA分析识别出四个主要的遗传谱系,并利用松弛分子钟和群体历史动态模型估算了种群的分化时间和历史扩张事件。这些谱系分别对应于蒙古高原、吐鲁番-哈密盆地、敦煌盆地和塔里木-焉耆盆地的地理单元(图2),这反映出了该地区地形和生态的高度异质性,彰显了地理隔离对遗传结构的显著影响。这种遗传多样性与中亚干旱区的地理分布之间的紧密联系,进一步强调了该物种的遗传结构与该地区沙漠动态和地形特征的高度相关性。然而,研究中观察到线粒体DNA与核DNA(nuDNA)之间存在显著的不一致性(图3),即所谓的“线粒体-核基因不一致性”(mito-nuclear discordance)。这种不一致性表明,尽管mtDNA表现出明确的地区特异性,但nuDNA揭示了跨区域共享的祖先多态性。这种现象可能由不完全谱系分选或偏性扩散所驱动,表明了该物种复杂的进化动态。最初的谱系分化发生在大约118万年前(图4),这一时间点与促进异域分化的重要地质事件和气候干旱过程相吻合,这些事件可能是驱动谱系多样化的关键因素。特别是塔里木盆地内的多样化现象表明,近期的环境变化(如3-4万年前存在的古湖泊)也可能促成了种群遗传分化。这些发现揭示了地理隔离、环境动态与遗传演化之间的复杂相互作用,为理解干旱生态系统中物种的适应与演化提供了新的视角。

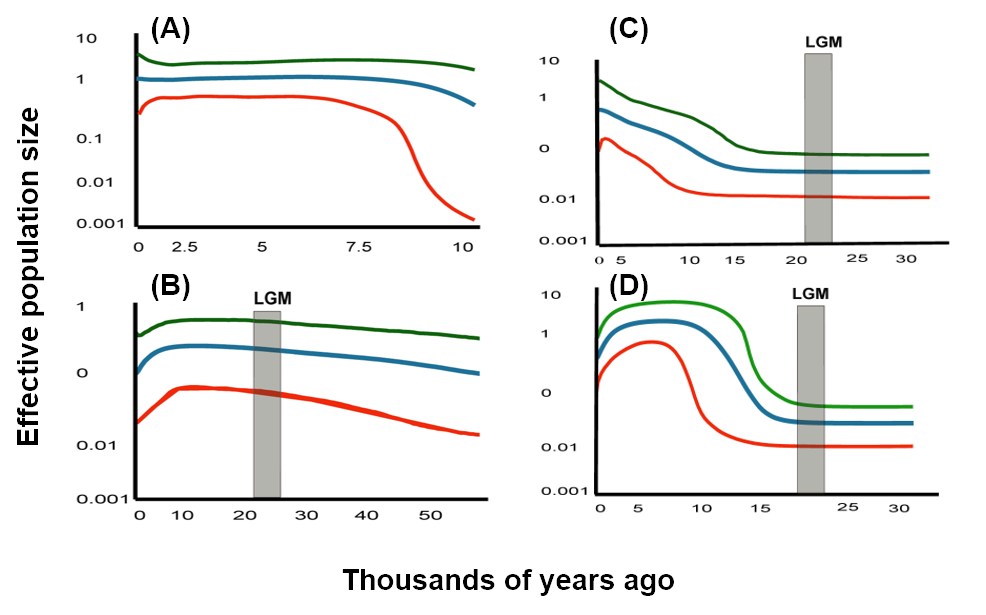

群体历史重建显示,在末次冰盛期(LGM),所有谱系维持了相对稳定的有效种群大小,随后在不同时间点经历了群体扩张事件(图5)。例如,谱系I在约2万年前发生了一次显著的群体扩张,而谱系III和IV则在约1.5万年时出现了类似的群体增长现象。此外,本研究利用MaxEnt(最大熵)模型对虫纹麻蜥在不同历史和未来气候条件下的栖息地适宜性进行了建模分析,并评估了其生态适应性。结果显示,该物种的适宜栖息地在不同时间尺度上经历了显著的动态变化,反映了其对气候变化的适应能力(图6)。

图2 本研究使用的虫纹麻蜥样点分布。(A) mtDNA数据中876个样本的113个采样点;(B) CGNL1中204个样本的采样点;(C) MAP1A中170个样本的采样点;(D) β-fibint7中138个样本的采样点。

图3基于核基因序列构建的中介网络图。(A) CGNL1, (B) MAP1A; (C) β- fibint7。单倍型颜色与图2对应,表示其地理来源。网络分支上的每个短横杠表示单倍型之间的核苷酸替换。

图4 基于线粒体基因序列构建的虫纹麻蜥时间树。节点上的黑色数字代表估算的平均分歧时间(Ma,百万年前),节点下的红色数字代表后验概率,深棕色条代表分歧时间的95%可信区间。

图5虫纹麻蜥四个线粒体谱系的贝叶斯天际线图。A‒D对应谱系I‒IV。种群数量随时间变化(绿线:95%可信区间上限,蓝线:平均值,红线:95%可信区间下限);纵轴表示种群大小的对数值(Nef*τ/106);横轴表示时间,单位为千年前;LGM,末次盛冰期。

图6利用 MaxEnt 模型预测的虫纹麻蜥适生区。包括末次间冰期(LIG)、末次冰盛期(LGM)、全新世中期(MH)、现在(Present)和未来2070s气候情景(SSP 245和SSP 585)。

总体而言,本研究借助谱系地理学发析,深入探讨了虫纹麻蜥的遗传结构与演化历史,揭示了地形和气候动态在物种多样化中的重要作用。研究结果表明,虫纹麻蜥的遗传结构与其栖息地的地理特征密切相关,这种关联性凸显了在干旱区进行生物多样性保护和管理工作的重要性。此外,塔里木盆地内显著的遗传分化现象为古湖泊影响种群模式的假说提供了有力支持,进一步揭示了历史环境变化对物种演化的重要影响。同时,群体历史动态分析支持了冰川事件驱动蜥蜴种群扩张的假说,这表明中亚东部干旱区独特的地形和气候动态对物种多样化和种群变化产生了综合影响。这些结果突出表明,有必要进一步开展精细的基因组研究,以阐明线粒体与核基因不一致以及局域适应的内在机制。这些工作对于进一步理解旱地类群的遗传多样性如何响应环境变化至关重要,也可为物种在动态地貌中的进化适应性提供深入的见解。

研究成果以“Phylogeography of a dominant desert lizard reveals the synergistic effects of topography and climate dynamics on diversification in arid eastern-Central Asia”为题,在线发表于生物学和动物学双1区期刊Zoological Research。成都生物所硕士研究生Abid Ali为该论文第一作者,郭宪光副研究员为通讯作者。成都生物所齐银研究员、成都文献情报中心宋琪助理研究员、四川大学陈达丽研究员、新疆大学李俊副教授、哈萨克斯坦动物所Tatjana Dujsebayeva研究员以及蒙古国立大学Kh. Terbish教授等也参与了此项研究。该研究得到了中国科学院国际合作局海外科教合作中心部署项目(180GJHZ2024036MI)、国家自然科学基金项目(32070433, 32470466, 31672270, 31872959)、第三次新疆综合科学考察(2021xjkk0600)以及中国科学院特别交流计划项目的联合资助。

原文链接:https://www.zoores.ac.cn/article/doi/10.24272/j.issn.2095-8137.2024.327