市政污泥是污水处理的必然产物,据报道,在污水处理过程中,50-80%的重金属(Cu、Zn、Pb、Cr、Ni、Cd、Hg、Mn)会进入污泥,污泥中的重金属含量约为0.5-2.0%(总固体)。然而由于重金属不可被生物降解,且对动植物都具有毒害作用,长期施用污泥会导致重金属在土壤中积累,造成生态毒性,严重限制污泥的土地利用。为此,研究者们开展了大量研究,目前已提出了多种将重金属从污泥中去除的方法,但多数存在成本高和二次污染的问题,难以大规模应用。新兴的微生物诱导方解石沉淀技术(Microbiologically induced calcite precipitation,MICP)可将重金属离子隔离在方解石矿物晶体中进行矿化固定,从而降低重金属的生物有效性和可移动性,具有廉价、高效、环境友好的特点,为土地利用的污泥中重金属污染治理提供了新的策略。

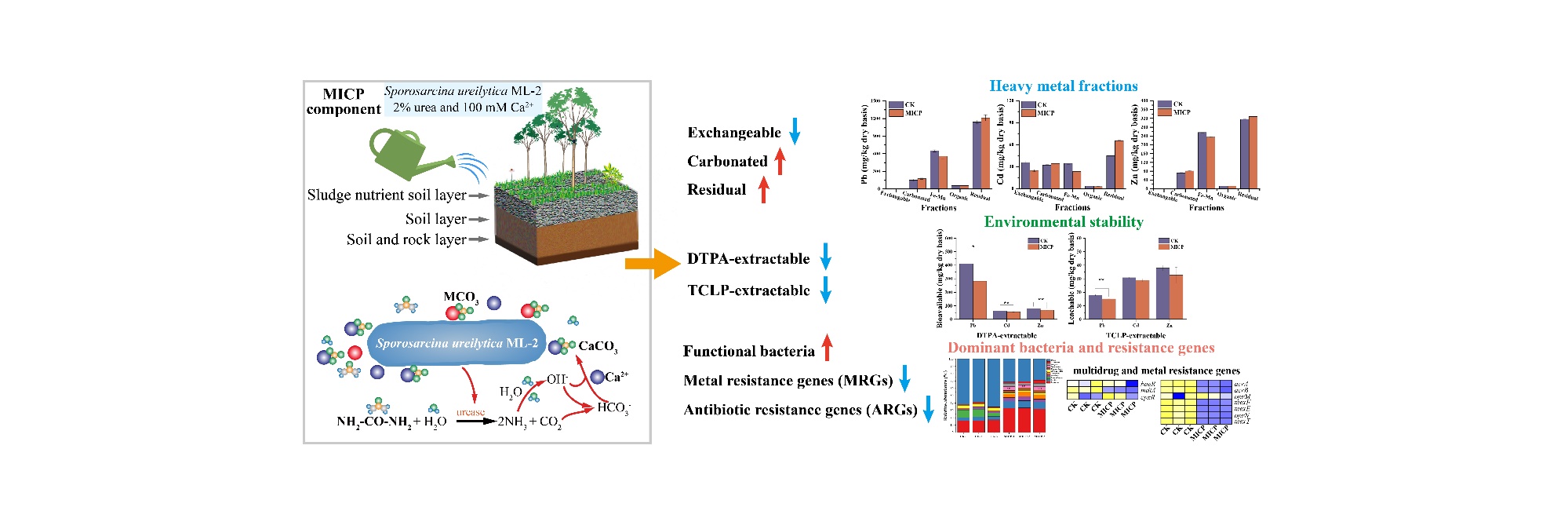

中国科学院成都生物研究所污染生物治理团队将高脲酶活性菌株Sporosarcina ureilytica ML-2介导的MICP技术应用于市政污泥营养土的重金属原位修复。经过5轮MICP组分浇灌修复后,污泥营养土中可交换态Cd和Zn较对照组分别降低了31.02%和6.09%,碳酸盐固定态Pb、Cd和Zn分别提高了16.12%、6.63%和13.09%,而残渣态Pb、Cd和Zn分别提高了6.10%、45.70%和3.86%;污泥中DTPA提取态Pb、Cd和Zn含量也分别降低了31.39%、12.68%和15.79%,而TCLP可提取态Pb、Cd和Zn分别降低了16.14%、6.20%和13.91%,表明MICP处理通过将生物可利用的重金属形态转化为碳酸盐固定态和残渣态,从而实现重金属的稳定化,有效降低其生态毒性。在MICP修复后的污泥营养土样品中观察到了明显团聚的方解石晶体,说明外源添加的ML-2菌株成功在污泥营养土中诱导形成了方解石沉淀。此外,MICP处理提高了污泥营养土中典型产脲酶微生物(如Sporosarcina,Alkaliphilus和Bacillus)的丰度,降低了重金属抗性基因和抗生素抗性基因的丰度,表明MICP技术是一种同时降低污泥中重金属污染和抗性基因传播风险的有效途径。

以上研究工作基于曾勇博士的前期研究基础,由姬高升、宦臣臣和曾勇三位博士共同完成,田雪平博士和闫志英研究员作为通讯作者,发表在一区TOP期刊Journal of Hazardous Materials上(IF=13.6)。

本研究得到四川省科技成果转移转化示范项目(2023ZHCG0056)、四川省科技计划项目(2022JDTD0027)、成都市科技局项目(2022-YF05-00355-SN)和中国科学院生物资源库项目(KFJ-BRP-009-004)的支持。

示意图